Причинами нарушения полостного пищеварения могут быть

Содержание статьи

Нарушение полостного и пристеночного пищеварения

Нарушение всасывания в кишечнике

Основные

причины:

недостаточное полостное и мембранное

пищеварение, ускорение эвакуации

кишечного содержимого, атрофия ворсинок

слизистой оболочки кишечника, избыточное

содержание экссудата на поверхности

слизистой оболочки, резекция большого

фрагмента тонкого кишечника, расстройства

крово- и лимфообращения в стенке

кишечника.

Синдром

мальабсорбции

— синдром недостаточности всасывания.

Формы:

Первичная:

– генетически

детерминированные или врожденные

ферментопатии тонкой кишки

– патология

абсорбирующего эпителия тонкой кишки

(целиакия, тропическая спру)

Вторичная:

– поражения

отдельных структур или всей стенки

тонкой кишки, возникающие как следствие

других заболеваний

Этиология

первичного

(наследственного) синдрома:

генетически обусловленные ферментопатии,

отсутствие внутриклеточных переносчиков

(дисахаров, триптофана — болезнь

Хартнупа).

Этиология

вторичного

(приобретенного) синдрома:

энтериты; энтеропатии; опухоли тонкой

кишки; резекция более 1 метра кишечника;

отравления; алиментарная недостаточность

питания; действие ионизирующего

излучения; системные заболевания

(амилоидоз, склеродермия, недостаточность

кровообращения, эндокринопатия).

Острый

синдром

развивается в результате воспаления и

усиления пассажа химуса по ЖКТ, хронический

синдром

— как результат дистрофических и

атрофических процессов слизистой

тонкого кишечника.

Причины нарушения пристеночного

пищеварения

1) нарушения структуры ворсинок и

микроворсинок, уменьшение их числа на

единицу поверхности (А.М. Уголев). Это

характерный признак хронических

заболеваний тонкой кишки, где

морфологическим субстрактом являются

воспалительные, дистрофические и

склеротические изменения слизистой

оболочки. Развитие атрофических изменений

слизистой тонкой кишки, преимущественно

ворсинок, отмечается при дизентерии,

холере;

2) изменение ферментного слоя кишечной

поверхности в результате генетической

или приобретенной недостаточности

ферментов, участвующих в пристеночном

пищеварении. Первичная недостаточность

пристеночного пищеварения, как правило,

развивается у детей в раннем возрасте

при расширении пищевого рациона с

включением в него новых продуктов,

содержащих непереносимый дисахарид.

Приобретенная недостаточность чаще

является следствием заболеваний тонкой

кишки — хронического энтерита, а также

вирусного гепатита и других инфекций;

3) расстройства кишечной перистальтики,

что приводит к нарушению переноса

пищевых веществ из полости кишки на

поверхность энтероцитов, например

хронические энтериты, болезни Уиппла,

болезни Крона и другие заболевания

тонкой кишки;

4) Недостаточность полостного пищеварения, когда малорасщепленные крупные молекулы не проходят в щеточную кайму эпителия ворсинок.

Синдром мальдигестии— синдром

недостаточности пищеварения

(переваривания).

Причины:

1. Нарушение полостногопищеварения

(диспепсия) при снижении секреторной

функции желудка, поджелудочной железы,

печени, нарушении моторики ЖКТ,

дисбактериозе, алиментарных нарушениях.

2. Нарушение мембранного пищеварения

при воспалительных, аутоиммунных,

дистрофических и склеротических

процессах в тонком кишечнике,

сопровождающихся уменьшением количества

микроворсинок, повреждением их структуры

и нарушением их функции, нарушением

синтеза или транслокации кишечных и

панкреатических ферментов, адсорбированных

на мембранах микроворсинок.

Формы:

1. Желудочная: связана с атрофическим

гастритом, стенозом привратника, раком

желудка.

2. Кишечная:связана с хроническим

воспалительным процессом в тонкой

кишке.

3. Панкреатическая: связана с

внешнесекреторной недостаточностью

поджелудочной железы.

Источник

этиология, патогенез, последствия для организма. Влияние алкоголя на пищеварение — Студопедия

Нарушения полостного пищеварения обусловлены повреждением секреторных клеток, расстройством образования в них, выделения ими и активизации в полости кишок, главным образом, ферментов поджелудочной железы, а также ферментов тонкой кишки и изменением количества желчных кислот желчи.

Дефицит количества поджелудочного сока может возникать при повреждении поджелудочной железы и её протоков микроорганизмами, токсическими веществами, алкоголем, лекарствами, при развитии желчнокаменной болезни, дуоденита, панкреатита, опухолей при переедании животными жирами, нарушении общего и местного кровообращения, дыхания, энергетического и пластического обменов, аутоиммунных процессах.

Снижение активности трипсина может происходить вследствие дефицита энтерокиназы и ионов кальция, а химотрипсина и эластазы – вследствие дефицита трипсина. Это приводит к увеличению содержания в кишечном химусе белков и полипептидов и уменьшению олигопептидов и, особенно, аминокислот. При нарушении панкреатической секреции может существенно снижаться и гидролиз нуклеиновых кислот пищи из-за недостаточности образования нуклеаз.

Угнетение образования активной липазы может возникать в результате закисления кишечного содержимого и дефицита желчи (желчных кислот). Это сопровождается увеличением содержания в кишечном химусе триглицеридов и жиров, и уменьшением глицерина и жирных кислот.

Снижение образования различных активных гликозидаз (α-, γ-амилазы мальтазы, сахаразы, лактазы) может происходить из-за снижения рН содержимого кишок, особенно, кислым желудочным химусом и сниженным содержанием в нем ионов хлора. В итоге в полости кишок накапливаются полисахариды, декстрины и неактивные гликозидазы, приводящие к уменьшению образования ди- и моносахаридов.

В развитии нарушений секреции поджелудочного сока (его количества и качества) важное место занимают расстройства нервных механизмов ее регуляции. Могут нарушаться сложно – рефлекторная, желудочная и кишечная фазы безусловно- и условнорефлекторной нервной регуляции секреторной активности поджелудочной железы с участием хемо-, механо- и проприорецепторов слизистых ротовой полости, желудка и тонких кишок, а также соответствующих центров коры больших полушарий, гипоталамуса, продолговатого мозга и спинного мозга, и эфферентных парасимпатических (холинергических), симпатических (адренергических) и метасимпатических (холин-, адрен-, серотонин-, пуринергических) нервных структур. При ваготонии и снижении симпатических влияний секреция поджелудочного сока повышается, а при уменьшении активности блуждающего нерва и симпатикотонии – понижается. Интенсивный и длительный стресс, болевой синдром, физическое переутомление, токсикоинфекция также сопровождаются угнетением секреции сока.

Особое значение в нарушениях секреции поджелудочного сока имеют сдвиги в деятельности сложно организованной кишечной гормональной системы (гастроэнтеропанкреатической АРUD системы). При увеличении продукции и действия холецистокинина (панкреозимина), бомбезина, гастрина, субстанции П, энкефалина и снижении образования и активности панкреатического полипептида, соматостатина, глюкагона, нейротензина и кальцитонина отмечается повышение продукции сока, богатого ферментами. При повышении выделения и действия секретина и ВИП значительно возрастает количество сока, бедного ферментами. При увеличении содержания в крови внемедиаторного ацетилхолина и/или уменьшении количества адреналина и норадреналина сокообразование поджелудочной железы повышается, а наоборот – снижается.

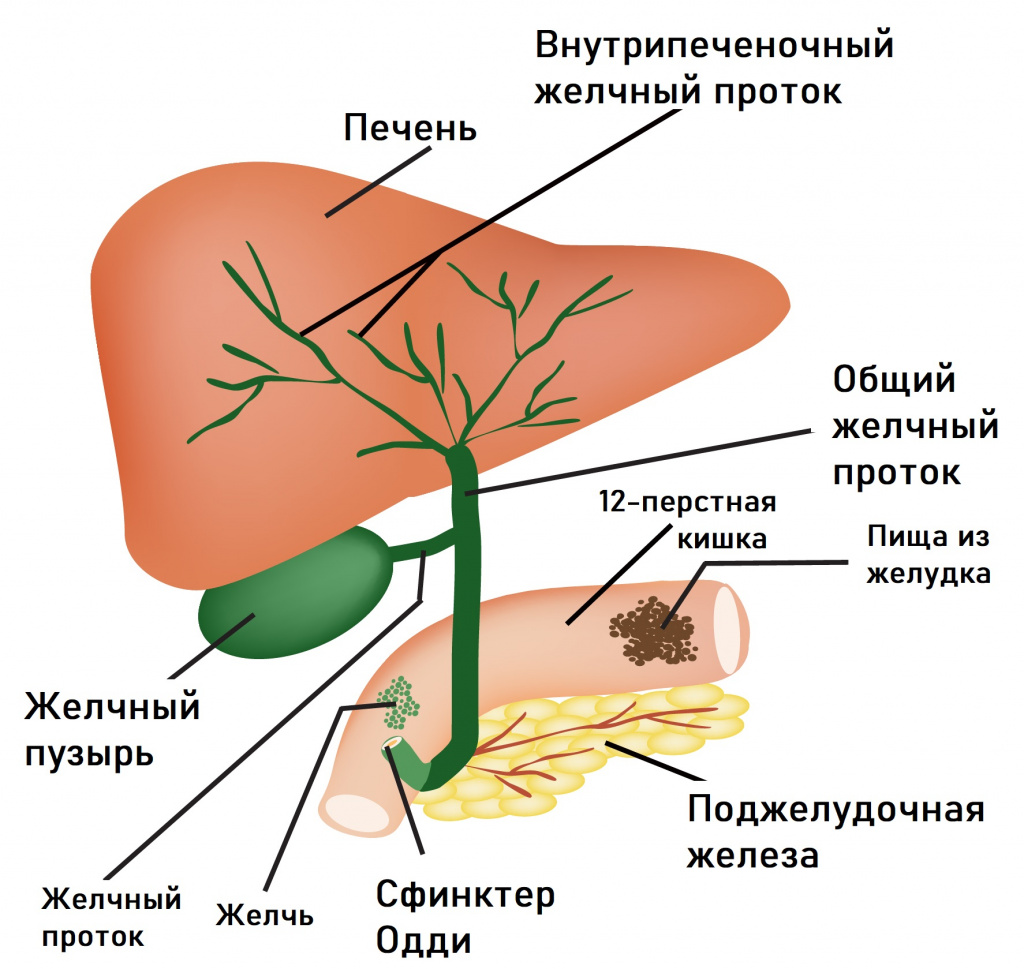

В развитии нарушений полостного пищеварения, помимо недостаточности панкреатического сока, большое значение имеет уменьшение или отсутствие поступления желчи в полость двенадцатиперстной кишки (соответственно гипохолияилиахолия, от греч. hypo-понижение, а –отсутствие и chole-желчь).

Причиной этого могут быть нарушения питания, повреждения гепатоцитов, снижение проводимости и моторики желчевыводящих путей (вследствие их воспаления, сдавления извне, закупорки изнутри, повреждения мышечных структур их стенок или расстройства нервно-гуморальных механизмов регуляции). Наиболее часто угнетение холереза и холекинеза (от греч.chole-желчь, eresso-приводить в движение, kinesis-движение), т.е. желчеобразования и желчевыведения, возникают в результате пищевого голодания, недостаточности соляной кислоты, торможения вагуса и холинергических структур, и активизации симпатических волокон и адренергических структур печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков. Снижение желчевыделения может происходить и вследствие дефицита интестинальных пептидов: холецистокинина, секретина, бомбезина, ВИП, глюкагона.

При недостатке желчи в просвете тонких кишок страдает, главным образом, переваривание жиров. Это происходит из-за дефицита желчных кислот, приводящего к снижению, во-первых, эмульгирования жиров, во-вторых, активизации панкреатической, а также кишечной липаз, в-третьих, образования водорастворимых комплексов с жирными кислотами, а значит и их всасывания, в том числе витаминов А, Д, Е, К. При этом отмечается снижение возбудимости рецепторов, приводящее к угнетению перистальтической активности кишечника.

Наибольшие расстройства полостного переваривания жиров в кишках наблюдаются при сочетании дефицита желчи и панкреатического сока. Это всегда сопровождается развитием стеатореи (от греч. steatos – жир и rhoia – истечение), т.е. повышением содержания в полужидком или жидком вонючем кале большого количества нейтрального жира и жирных кислот.

Нарушения мембранного пищеваренияобусловлены, во-первых, повреждениями щеточной (исчерченной) каймы кишечных ворсинок (столбчатых клеток микроворсинок, их мембран, а также гликокаликса и слизистых наложений), либо самих ворсинок (их структуры, иннервации, крово- и лимфообращения) тонких кишок, преимущественно их проксимальных отделов; во-вторых, расстройствами образования, выделения, абсорбции на поверхности мембран и обратного всасывания через них, главным образом, кишечных, а также панкреатических гидролитических ферментов; в-третьих, нарушениями моторной активности микроворсинок, ворсинок и стенок тонкой кишки, затрудняющей проникновение питательных субстратов в область щеточной каймы ворсинок.

При снижении количества и активности гидролитических ферментов слизистых наложений и гликокаликса энтероцитов нарушается премембранное расщепление питательных веществ преимущественно до димеров, а ферментов, фиксированных на апикальной поверхности их мембран, угнетается мембранное расщепление димеров до мономеров.

При патологии премембранного и, особенно, мембранного пищеварения (эффективность которых значительно выше полостного) могут, во-первых, нарушаться сопряжение процесса ферментативного расщепления питательных веществ до ди- и, особенно, мономеров и процесса всасывания последних через энтероциты в кровь и лимфу; во-вторых, резко снижаться скорость и интенсивность расщепления питательных веществ из-за повреждений ферментно- транспортных комплексов (наряду с нарушениями транспорта мономеров пищи отмечается угнетение транспорта гидролитических ферментов в клетку); в-третьих, повышается проницаемость различных структур щеточной каймы кишечных ворсинок для разных микроорганизмов, полипептидов и белков, оказывающих выраженное токсико-аллергическое действие на организм.

Угнетение мембранного пищеварения в тонких кишках может быть наследственного и приобретенного происхождения. Наиболее частыми причинами последнего считаются: острые и, особенно, хронические дуодениты и энтериты, интоксикации (химические, в том числе лекарственные, биологические, в том числе вирусные, бактериальные, паразитарные, продуктами гниения и брожения), ионизирующая радиация, частичное (особенно за счет дефицита незаменимых аминокислот), неполное и полное голодание, опухоли (доброкачественные, и, г.о., злокачественные), соединительно-тканные разрастания, дистрофические процессы. Важное место в его развитии занимают недостаточность ведущих исполнительных систем (кровообращения, дыхания, выделения) и регуляторных систем (с участием парасимпатического и симпатического отделов автономной нервной системы, гормонов гипофиза и надпочечников, энтериновой систьемы, г.о. вилликинина – полипептида, обеспечивающего синхронизацию сокращения микроворсинок, способствующую лучшему мембранному пищеварению и всасыванию мономеров в сосуды слизистой кишки, а также тканевых гормонов, особенно серотонина и гистамина).

При недостаточности пищеварительных (кишечных и панкреатических) ферментов и желчи развивается синдром недостаточности пищеварения в тонких кишках или мальдигестия (от франц. mal-болезнь, от лат. malus-плохой и digestio-переваривание). При недостаточности ферментно-транспортных комплексов в слизистой тонких кишок возникает синдром недостаточности всасывания питательных веществ или мальабсорбция (от лат. absorbtio-поглощение). И то, и другое как порознь, так, особенно, совместно приводят к развитию синдрома недостаточности усвоения клетками как органов пищеварения так и других органов организмаразнообразных питательных веществ или мальассимиляции (от лат. assimilatio-усвоение, уподобление) и, как правило, к развитию стойкой диареи, прогрессирующего исхудания и истощения организма (несмотря на продолжающийся прием полноценной пищи).

Общая этиология заболеваний печени, стадии и механизмы ответа печени на повреждение. Экспериментальное моделирование основных видов патологии печени. Алкогольное поражение печени. Основные синдромы поражения печени и их патогенез.

Среди многочисленных этиологических факторовнаибольшее значение имеют:

1. Инфекционные агенты, в первую очередь гепатотропные вирусы (А, В, С, D, Е, F, G, TTV и др.).

2. Острая или хроническая алкогольная интоксикация.

3. Гепатотоксические вещества-ксенобиотики:

4. Паразитарные, опухолевые поражения печени.

5. Нарушение оттока желчи.

6. Нарушение кровоснабжения, длительный венозный застой в печени (гипоксия гепатоцитов).

7. Наследственные нарушения метаболизма

Повреждение печени может быть первичным(например, при вирусных гепатитах) либо вторичным(вследствие генерализованных заболеваний — туберкулеза, алкогольной болезни, сепсиса и др.).

Патогенез повреждения гепатоцитов.в патогенезе вирусного поражения печени можно выделить следующие механизмы:

1. Прямое повреждение,заключающееся:

• в цитолитическом действии (вследствие репликации вирусных частиц внутри клетки и ее полное разрушение);

• в цитопатическом действии (повреждение клеточных органелл при сохранении самой клетки).

2. Иммуноопосредованное повреждениегепатоцитов:

• активация резидентных макрофагов печени (клетки Купфера, эндотелиоциты печеночного синусоида) и индукцияспецифического Т- и/или В-иммунного ответа;

• активация цитотоксических лимфоцитов (ЦTЛ-CD8+) и Тгзт- CD4+ лимфоцитов, в результате которой происходит уничтожение гепатоцитов, содержащих вирусные антигенные детерминанты;

• активация гуморального иммунного ответа с синтезом специфических антител (M- и G-классов), опосредующих комплементзависимый лизис иммунных комплексов или антителозависимую клеточную цитотоксичность.

Источник

Расстройство пищеварения — причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Расстройство пищеварения: причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

Определение

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, которые вызывают расстройство пищеварения, относятся к числу наиболее распространенных в популяции. Признаки нарушения пищеварения в той или иной степени наблюдаются почти у четверти населения земного шара, однако большинство не обращаются за помощью к врачам и лечатся самостоятельно, что в некоторых случаях грозит развитием осложнений.

Заболевания органов пищеварения могут возникать еще в детском или юношеском возрасте и приобретать хроническое течение.

Разновидности нарушений пищеварения

Нарушения пищеварения можно разделить на две большие группы.

К первой относятся заболевания, вызванные недостатком ферментов поджелудочной железы и веществ, необходимых для переваривания пищи, – желудочного сока, желчи. В этих случаях характерными симптомами являются изжога, отрыжка, вздутие живота, колики, боль в подвздошной области.

Вторая группа объединяет расстройства, вызванные нарушением процессов всасывания в кишечнике. Эти нарушения характеризуются спастическими болями, усилением перистальтики (урчания) в животе, чувством распирания, неустойчивой дефекацией (запорами или поносами), истощением, мышечной слабостью.

Возможные причины расстройства пищеварения

Одной из наиболее распространенных причин расстройства пищеварения врачи называют нарушение моторики пищевода. Патологии двигательной активности пищевода приводят к затруднению продвижения пищи в желудок и, наоборот, легкому попаданию (забросу) концентрированного желудочного сока на стенки пищевода.

Другая значимая причина — функциональная диспепсия, которая объединяет состояния, вызванные временным (не более 3 месяцев) нарушением деятельности желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы. Пациенты предъявляют жалобы на боль или ощущение дискомфорта в подвздошной области, тяжесть, чувство переполнения желудка после принятия обычного объема пищи, вздутие живота, тошноту, рвоту, отрыжку, изжогу. Боли характеризуются периодичностью (натощак или ночью) и быстрым прекращением после приема пищи или препаратов, понижающих кислотность в желудке.

Если боли локализуются в левом подреберье или носят опоясывающий характер, то можно заподозрить проблемы с поджелудочной железой, если в правом – дисфункцию печени и желчного пузыря.

При обследовании таких пациентов часто не удается выявить «органических» заболеваний (язвы, опухоли, панкреатит).

Проблемы с пищеварением могут возникать в результате функциональных расстройств билиарного тракта (системы желчевыведения). В их основе лежит нарушение синхронности в работе желчного пузыря и сфинктера Одди, через который желчь поступает в 12-перстную кишку. При спазме сфинктера происходит не только застой желчи в желчном пузыре, но и нарушение работы поджелудочной железы, что в совокупности приводит к появлению острой боли, которая чаще локализуется в правом подреберье и может отдавать в спину. Приступы провоцируются приемом жирной и острой пищи, холодных напитков, стрессовыми ситуациями. Боли в правом подреберье могут сочетаться с чувством распирания. Характерными симптомами служат также тошнота, горечь во рту, вздутие живота, запоры.

К еще одной причине расстройства пищеварения можно отнести синдром раздраженного кишечника — болезненные состояния, при которых боль или дискомфорт в животе проходят после опорожнения кишечника. Стул при этом отличается нерегулярностью с преобладанием диареи (поноса) или запоров.

В качестве причин синдрома раздраженного кишечника называют инфекционные заболевания, нервные стрессы, некачественное питание, употребление большого количества газообразующих продуктов, переедание.

Основными симптомами этого заболевания служит вздутие живота, схваткообразная боль в животе, которая обычно усиливается после приема пищи и ослабевает после опорожнения кишечника. Примечательно, что в ночное время боли прекращаются.

При диарее количество опорожнений кишечника может достигать 5 раз в день, а позывы к дефекации могут возникать после каждого приема пищи. Часто остается чувство неполного опорожнения кишечника. При запоре характер кала напоминает «овечий», состоящий из мелких плотных катышков. Могут возникать так называемые запорные поносы – жидкий стул после нескольких дней его задержки.

К каким врачам обращаться при расстройстве пищеварения

Важно помнить, что начальные симптомы спазма и нарушения моторики пищевода возникают чаще всего в детстве (срыгивания, внезапная рвота неизмененной пищей сразу после еды, боли при глотании) и требуют консультации врача-педиатра.

Если такие симптомы в течение длительного времени (более месяца) проявляются у взрослого, следует посетить врача-терапевта для получения направления на обследование желудочно-кишечного тракта и записаться к гастроэнтерологу.

Лечением функциональных расстройств пищеварения, включая синдром раздраженного кишечника, занимаются терапевты, гастроэнтерологи и психотерапевты.

Диагностика и обследования при расстройстве пищеварения

При подозрении на заболевание пищевода назначают рентгеноскопию, которая позволяет выявить нарушение прохождения бариевой взвеси в желудок и расширение пищевода. Для исключения органических поражений пищевода выполняют пищеводную манометрию и эзофагоскопию.

Диагностика функциональной диспепсии обычно включает клинический анализ крови; биохимический анализ крови; анализ кала на скрытую кровь; С-уреазный тест для диагностики инфекции Helicobacter pylori; гастродуоденоскопию с целью визуальной оценки состояния стенки желудка и исключения ее язвенных поражений и опухолей; УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы для уточнения их состояния.

Для диагностики дискинезии желчных путей выполняют исследование клинического анализа крови; общего анализа мочи; биохимического анализа крови для оценки уровня печеночных ферментов (АЛТ, АСТ), билирубина и щелочной фосфатазы.

Кроме того, могут быть назначены ультразвуковая диагностика, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография и эндоскопическая манометрия сфинктера Одди.

Диагноз «синдром раздраженного кишечника», как правило, ставится методом исключения других органических заболеваний. Для этого выполняют следующие лабораторные и инструментальные исследования:

- клинический анализ крови;

- биохимический анализ крови;

- копрологическое исследование (исследование кала);

Что следует делать при расстройстве пищеварения

В первую очередь необходимо сократить промежутки между приемами пищи и уменьшить порции. Не рекомендуется употреблять горячие или холодные блюда, пищу необходимо тщательно пережевывать. Сразу после еды не следует наклоняться или ложиться.

Если есть подозрение на функциональную диспепсию, нужно ограничить употребление жирной, жареной и острой пищи, кофе и крепкого чая. Желательно отказаться от курения, употребления алкоголя, приема обезболивающих препаратов.

Лечение расстройства пищеварения

В качестве стартовой терапии при нарушении моторики пищевода врач может назначить прием блокаторов кальциевых каналов, нитратов, в качестве вспомогательных препаратов – седативные средства.

Если медикаментозное лечение не дает результатов, прибегают к баллонному расширению пищевода, эндоскопическому введению ботулотоксина или хирургическому вмешательству.

При лечении функциональной диспепсии показано применение ингибиторов протонной помпы, главным образом при болевых симптомах, а также при повышенной выработке желудочного сока. В случае нарушения двигательной функции желудка используют препараты, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта. При выявлении в желудке H. pylori назначают курс антибиотикотерапии. Неврологические симптомы лечат антидепрессантами или купируют с помощью психотерапии.

Для нормализации деятельности желчного пузыря и сфинктера Одди врач может назначить препараты нескольких групп — в комплексе они должны усиливать секрецию желчи и моторику желчного пузыря (препараты урсодезоксихолевой кислоты и растительного происхождения), а также оказывать спазмолитическое действие на сфинктер Одди (гимекромон).

Терапия синдрома раздраженного кишечника предусматривает в основном нормализацию образа жизни и правильный режим питания. Медикаментозная терапия направлена на нормализацию моторики кишечника и устранение боли.

Источники:

- Васильев Ю.В. Функциональная диспепсия. Современные представления о проблеме и возможности терапии. Медицинский совет, журнал. № 6. 2013. С. 94-98.

- Пономарева Л.Г. Современные представления о расстройствах пищевого поведения. Молодой учёный, журнал. №10 (21). 2010. С. 274-276.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы — 19 лет

Источник