Осмотическое давление мочи норма

Содержание статьи

Осмотическое давление мочи норма

Для чего исследуют осмотическое давление мочи – значение результатов

Исследование осмотического давления мочи, как правило, осуществляют одновременно с изучением осмотического давления плазмы крови, а в более редких случаях исследуют осмотическое давление кала. Осмотическое давление означает количество присутствующих молекул данного вещества.

Осмотическое давление в моче увеличивают, прежде всего, молекулы натрия и мочевины. Это необычное исследование мочи, которое назначают только в некоторых случаях, т.е. когда появляется подозрение на такое заболевание, каким является гипонатриемия, а также, когда необходимо изучить баланс воды в организме.

Когда исследуют осмотическое давление мочи

Измерение осмотического давления мочи предназначено для определения способности производства и концентрации мочи.

Исследование осмотического давления в моче рекомендуется:

- для выявления причин гипонатриемии (дефицит натрия в крови);

- при исследовании баланса воды в организме;

- в случае слишком частого или задержанного выведения мочи;

- в случае отравлений;

- во время лечения активными осмотическими веществами, например, маннитолом (мониторинг важен, чтобы чтобы не допустить дефицита натрия).

Исследование осмотического давления проводится также в случае следующих симптомов у пациента:

Они могут означать недостаток натрия, отравление (например, метанолом) или несахарный диабет.

Результаты анализа осмотического давления мочи

Исследование осмотического давления в моче выглядит, как и любое другое исследование мочи. Мочу сдают утром в специальный контейнер. Это должна быть моча из средней струи, а её количество доводится до объема стакана.

Нормальное осмотическое давление мочи находится в диапазоне 50-1400 ммоль/кг, при этом среднее значение составляет 850 +/− 200 ммоль/кг.

Для обозначения осмотического давления мочи можно также использовать измерение относительной плотности мочи. Это исследование позволяет лишь оценочно определить осмотическое давление мочи.

Однако, следует помнить и учитывать в расчетах, что глюкозурия с концентрацией 1% увеличивает плотность и осмотическое давление мочи. В свою очередь, большое количество белка (протеинурия) также увеличивает удельный вес, но лишь в небольшой степени влияет на осмотическое давление мочи.

Высокий уровень осмотического давления мочи отмечается у людей:

- страдающих от застойной сердечной недостаточности;

- с гипернатриемией;

- с повреждением печени;

- с нарушением секреция ADH;

- с сахарным диабетом (это связано с ростом уровня глюкозы в крови).

Низкое осмотическое давление мочи – это симптом:

- употребления слишком большого количества воды;

- несахарного диабета;

- повреждение канальцев в почках;

- гиперкальциемии – высокого уровня кальция;

- гипокалиемии – низкого уровня калия.

Исследование осмотического давления мочи выполняется, чаще всего, вместе с измерением осмотического давления плазмы. Вместе с тем, при исследовании мочи часто проводят измерение экскреции натрия и креатинина.

Источник

Клиренс осмотического концентрирования

Клиренс осмотического концентрирования (осмолярный, или осмотический, клиренс) Сосм., используемый для количественной характеристики осморегулирующей функции почек, определяют по формуле

Сосм — (Uосм V)/Росм, мл/мин

где Uосм — осмотическое давление мочи, мосм/л; V — минутный диурез, мл/мин; Росм — осмотическое давление плазмы крови, мосм/л.

Под осмолярным клиренсом понимают объем плазмы крови (в миллилитрах), который при прохождении через почки полностью очищается от осмотически активных веществ за 1 мин. Следовательно, он характеризует интенсивность выделения почками осмотически активных веществ. В норме клиренс осмотического концентрирования не превышает 3 мл/мин (И. А. Мухин, И. Е. Тареева; 1985, О. Шюк, 1975).

При значительном снижении способности почек к концентрированию мочи осмолярность ее может снижаться до уровня осмолярности плазмы крови, и тогда осмолярный клиренс приближается или становится равным величине минутного диуреза, так как Uосм/Росм = 1, а 1V = V. В таких случаях, а также если Сосм меньше 1, следует считать, что почки полностью утрачивают способность к регуляции водно-электролитного (осмотического) состояния организма.

Воду, выделяемую почками с мочой, условно можно разделить на две фракции. Одна из них обозначается как «осмотически связанная вода» (или осмолярный клиренс), которая служит для растворения осмотически активных веществ (связана с ними и содержит их в той же концентрации, что и в плазме крови). Вторая — это «осмотически свободная вода» (Сн2о). Она образуется (или, вернее, остается) в почечных канальцах в результате (после) реабсорбции осмотически активных веществ через стенку почечных канальцев, непроницаемых для воды.

Таким образом, минутный диурез V, или то количество конечной мочи, которое образуется за 1 мин, складывается из «осмотически связанной» и «осмотически свободной» (СH2O) воды, т. е. V = Сосм + СH2О ,отсюда клиренс осмотически свободной воды (СН2O ) = V — Сосм. Он представляет собой разность между минутным диурезом и осмотическим клиренсом.

По величине клиренса осмотически свободной воды можно судить о состоянии водовыделительной функции почек, способности почечных канальцев к выделению разведенной (гипотонической, гипоосмолярной) мочи и, следовательно, о степени проницаемости их стенок для воды, что в свою очередь зависит от уровня секреции АДГ и от интенсивности реабсорбции ионов натрия в толстом сегменте восходящего отдела петли Генле.

В условиях водной нагрузки клиренс осмотически свободной воды позволяет судить о способности почек к максимальному разведению мочи.

В обычных условиях, а также при проведении пробы на концентрирование (сухоедение) наблюдается максимальная реабсорбиия осмотически свободной воды (максимальная осмолярность мочи) — ТмаксСH2O или ТCН2O. Ее определяют по формуле

ТмаксС H2O= Сосм — V,

т. е. она равна разности между осмотическим клиренсом и минутным диурезом.

При выведении осмотически концентрированной мочи, образующейся в условиях сухоедения, ТмаксСH2O равна 1,4-1,9 мл/мин (в среднем 1,56±0,1 мл/мин).

При выполнении пробы с водной нагрузкой (20-22 мл/кг массы тела), когда происходит не всасывание, а экскреция осмотически свободной воды, показатель максимального клиренса осмотически свободной воды (ТмаксСH2O) достигает 5,8-14,6 мл/мин, составляя в среднем 10,6 мл/мин на 100 мл клубочкового фильтрата.

Осмотическое давление крови и мочи, так же как и других биологических жидкостей, можно определять с помощью специального аппарата — осмометра. Метод осмометрии основан на измерении точки замерзания мочи или плазмы крови, которая зависит от концентрации в них осмотически активных веществ. Однако осмометрия используется в основном при выполнении научных исследований, тогда как в клинической практике о концентрации осмотически активных веществ в моче (а следовательно, и о концентрационной функции почек) косвенно судят по данным определения относительной плотности мочи. Разработаны и составлены специальные графики, на основании которых по показателям относительной плотности мочи можно ориентировочно судить об уровне ее осмотического давления (концентрации осмотически активных веществ в моче).

Более полное представление о состоянии концентрационной и осморегулирующей функции почек получают путем определения концентрационного индекса, максимальной осмолярности мочи, осмолярного клиренса и клиренса осмотически свободной воды.

ТРЕХСТАКАННАЯ ПРОБА

Для дифференциальной диагностики ренальной и постренальной гематурии и лейкоцитурии определенное значение могут иметь результаты трехстаканной пробы. При этом, если гематурия или лейкоцитурия обнаруживается главным образом в первой и во второй порциях (стаканах), то это свидетельствует о локализации патологического процесса в мочеиспускательном канале либо в мочевом пузыре. Наличие гематурии или лейкоцитурии в третьей либо во всех трех порциях мочи указывает на поражение почек, чашечно-лоханочной системы либо мочеточников. Концентрационный индекс

Концентрационный индекс (индекс осмотического концентрирования, осмолярный индекс) представляет собой отношение показателя осмолярности мочи к показателю осмолярности плазмы крови. В норме он равен 2,8±0,1 и показывает, во сколько раз осмотическое давление (осмолярность) мочи выше осмотического давления плазмы крови. Если концентрационный индекс менее 2,7, значит концентрационная функция почек снижена. Показатель осмолярного индекса, равный 1 (когда осмолярность мочи равна осмолярности плазмы крови), свидетельствует о полной утрате концентрационной способности почек. При тяжелой почечной недостаточности, когда концентрация осмотически активных веществ в моче становится ниже, чем в плазме крови, этот индекс может быть меньше 1.

Ориентировочно о способности почек к концентрированию и разведению мочи можно судить по показателям относительной плотности мочи в общем анализе мочи, особенно если он проводится в динамике. Однако более полное представление об этой функции почек получают путем исследования относительной плотности или осмолярности мочи при соблюдении определенных условий. Так, состояние водовыделительной функции почек определяют в условиях стандартной водной нагрузки: 20-22 мл воды на 1 кг массы тела. В этих условиях с помощью осмометра измеряют минимальную осмолярность мочи, определяют минимальный индекс осмотического концентрирования мочи и клиренс осмотически свободной воды. В норме эти показатели соответственно равны 50-75 мосм/л, 0,15-0,22 и 10,6 мл/мин.

Способность почек к концентрированию мочи исследуют в условиях полного исключения приема жидкости в течение не менее 16-18 часов (лучше до 24 часов), т. е. в условиях сухоедения. Этой продолжительности сухоедения бывает достаточно для активации АДГ и создания условий, необходимых для определения концентрационной функции почек. Следует отметить, что максимальный антидиурез достигается при сухоедении продолжительностью до 36-48 часов, однако это обременительно для больных и практически трудновыполнимо. Если больной получает мочегонные, то не менее чем за трое суток до начала исследования они отменяются. На протяжении 18 часов (например, с 14 часов дня до 8 часов следующего утра) больной находится на сухоедения. В 8 часов утра он мочится в унитаз, а затем собирает мочу в отдельную посуду за 1-1,5 часа. В середине исследования берут кровь из вены. Затем на осмометре определяют осмолярность мочи и плазмы крови (Uосм, Росм) и рассчитывают другие показатели (UОСМ / РОСМ И СН2О). МАКСИМАЛЬНАЯ осмотическая концентрация мочи (осмолярность) у здоровых людей при 18-часовой дегидратации достигает 900-1100 мосм/л, а при 24-часовой 1200 мосм/л. Более длительная (свыше 24 часов) дегидратация не приводит к более высокому уровню осмолярности мочи. О снижении концентрационной функции почек по показателям осмолярности мочи говорят в тех случаях, когда в условиях 18-часовой (а тем более 24-часовой) дегидратации максимальная осмолярность мочи не превышает 700 мосм/л. Если же осмолярность мочи составляет не более 500-600 мосм/л, это расценивается как значительное падение, а при 270-300 мосм/л — как полная утрата упомянутой функции. У больных с выраженной ХПН либо при нефропатиях, протекающих с тубулоинтерстициальным компонентом, осмотическая концентрация мочи становится равной (изостенурия) либо ниже (гипостенурия) таковой в плазме крови (200-250 мосм/л).

В условиях сухоедения показатели, на основании которых судят о способности почек к осмотическому концентрированию мочи (максимальная осмолярность мочи, индекс осмотического концентрирования и клиренс осмотически свободной воды), в норме в среднем составляют соответственно 821 ±30 мосм/л, 2,8±0,1 и 1,56±0,1 мл/мин.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

Источник

Физико-химические свойства мочи

а)Объем мочи. Объем мочи (диурез) зависит от количества потребляемой жидкости и составляет в среднем 50-80 % от её объема. Суточное количество мочи у здорового взрослого обычно колеблется от 1000 до 2000 мл. При проведении различных расчетов при исследовании мочи суточный диурез принимают равным 1500 мл.

Увеличение объема мочи (полиурия) бывает при приеме больших количеств жидкости. Особенно возрастает диурез при употреблении больших объемов чая, кофе, алкогольных напитков. Содержащиеся в них кофеин (чай, кофе) и этиловый спирт (алкогольные напитки) угнетают выработку антидиуретического гормона (см. выше). Синтез этого гормона также подавляется при охлаждении.

Полиурия наблюдается при ряде заболеваний (болезни почек, сахарный диабет, несахарный диабет и др.).

Уменьшение объема мочи (олигурия) отмечается при ограниченном приеме жидкости, а также при болезнях почек, при ряде заболеваний, сопровождающихся внепочечными потерями воды (например, из-за рвоты, поноса, испарения воды кожей при высокой температуре тела и т.д.)

У спортсменов олигурия может встречаться после тренировок и соревнований вследствие потери больших количеств воды с потом и выдыхаемым воздухом..

При стрессовых состояниях, вызываемых сильными болями или значительными отрицательными эмоциями, образование мочи может даже прекратиться. Это явление называется анурия.

б)Плотность мочи. Плотность мочи (удельный вес) может колебаться в широких пределах от 1,002 до 1,040 г/мл. На величину плотности влияют два основных фактора: количество поступившей в организм воды и внепочечные потери воды. После приема жидкости в большом объеме выделяется больше мочи и плотность её становиться ниже. При ограниченном употреблении воды или же больших потерях воды (например, с потом) мочи выделяется мало, при этом плотность ее высока. Обычно у здорового человека при нормальном питании плотность мочи равна 1,010-1,025 г/мл.

После выполнения физических нагрузок, сопровождающихся значительным потоотделением, моча может иметь высокую плотность — до 1,035-1,040 г/мл.

в)Кислотность мочи.У здорового человека кислотность мочи (рН) в значительной мере зависит от характера питания. При смешанном питании моча обычно имеет слабокислую реакцию, рН её составляет 5,5- 6,5. Употребление преимущественно мясной пищи приводит к подкислению мочи и рН становиться меньше 5. Наоборот, при растительной диете моча подщелачивается и рН может быть более 7.

Выделение мочи с повышенной кислотностью (рН равняется 4-5) наблюдается после выполнения интенсивных физических нагрузок. Причиной повышения кислотности является выделение с мочой больших количеств молочной кислоты (более подробно см. в главе 16 «Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе»).

г)Цвет мочи. В норме моча имеет соломенно-желтую (слабо желтую) окраску, которую ей придают, главным образом, пигменты, образующиеся при распаде гемоглобина. Интенсивность окраски в значительной мере зависит от плотности мочи. Чем выше плотность мочи, тем более насыщенная у нее окраска.

Изменение цвета мочи наблюдается при различных заболеваниях и может быть использовано в диагностических целях.

д)Прозрачность мочи. Свежевыделенная моча у здоровых людей, как правило, прозрачна. Однако при стоянии возможно помутнение мочи. Поэтому оценку прозрачности следует проводить сразу же после выделения мочи.

13.5. Химический состав мочи.

Поскольку объем мочи непостоянен, химический состав её оценивается не в единицах концентрации, а путем расчета содержания выделяемых веществ в суточном объеме мочи.

В сутки с мочой из организма выделяется 50-75 г растворенных в ней веществ. Химический состав мочи очень разнообразен, в ней обнаружено около 150 разновидностей органических и неорганических соединений. Основные ингредиенты мочи приведены в табл. 6.

Как видно из таблицы, первое место по количеству занимает мочевина. Её суточное выделение составляет 20-35 г. Мочевина является конечным продуктом распада белков и по ее экскреции с мочой можно судить о скорости распада белков в организме. У здорового человека выделение мочевины повышается при приеме богатой белками пищи и при выполнении физической работы большого объема. В последнем случае ускоряется распад собственных белков организма и, в первую очередь, мышечных.

Таблица 6. Важнейшие компоненты мочи

Источник

Источник

авление в паренхиме почки. Механизмы прессорных натрийуреза и диуреза

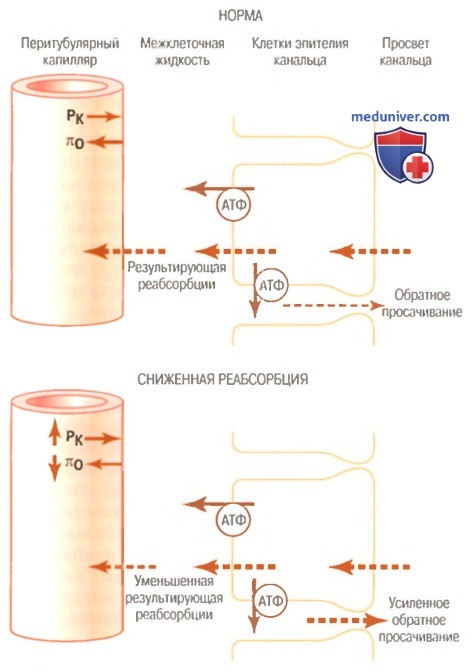

Давление в паренхиме почки. Механизмы прессорных натрийуреза и диурезаа) Гидростатическое и коллоидно-осмотическое давление в паренхиме почки. В итоге изменение соотношения сил, обеспечивающих реабсорбцию в перитубулярных капиллярах, приводит к подобным сдвигам и в паренхиме почки. Например, при снижении онкотического или повышении гидростатического давления в перитубулярных капиллярах уменьшается отток жидкости и растворенных веществ из паренхимы почки в просвет капилляров. Это, в свою очередь, увеличивает гидростатическое давление и уменьшает вследствие разведения коллоидно-осмотическое давление в межклеточной жидкости почки, что снижает эффективное давление реабсорбции в канальцевой системе, особенно в проксимальном отделе.

Понять, каким образом механизмы, изменяющие гидростатическое и коллоидно-осмотическое давления в межклеточной жидкости, влияют на реабсорбцию в канальцах, можно при исследовании областей нефрона, в которых реабсорбируются растворенные вещества и вода (для облегчения понимания просим вас изучить рисунок выше). Как только растворенные вещества попадут в межклеточные промежутки или в паренхиму почки, вода покинет просвет канальца благодаря активному транспорту или диффузии, устремляясь под действием осмоса в межклеточное пространство. Когда и вода, и растворенные вещества окажутся в межклеточном пространстве, они могут быть удалены оттуда с помощью перитубулярных капилляров в кровь либо с помощью диффузии через клеточные контакты обратно в просвет канальца. Так называемые плотные контакты между эпителиоцита-ми проксимального канальца в действительности достаточно проницаемы, поэтому через них в обоих направлениях способно перемещаться значительное количество ионов Na+. В норме при высоком уровне реабсорбции в перитубулярных капиллярах перемещение воды и растворенных веществ преобладает над небольшой утечкой в просвет канальцев. Однако при снижении реабсорбции в капиллярах гидростатическое давление в межклеточной жидкости повышается, а тенденция к утечке большого количества растворенных веществ и воды в просвет канальца возрастает, снижая таким образом эффективность реабсорбции (для облегчения понимания просим вас изучить рисунок выше). Обратная ситуация происходит при возрастании реабсорбции в перитубулярных капиллярах до уровня выше нормы. Вначале увеличение реабсорбции способствует уменьшению гидростатического давления и росту коллоидно-осмотического давления в межклеточной жидкости. Оба этих фактора направляют жидкость и растворенные в ней вещества из просвета канальца в межклеточное пространство, поэтому их утечка уменьшается, а канальцевая реабсорбция возрастает. Таким образом, благодаря изменениям гидростатического и коллоидно-осмотического давления в почечной паренхиме реабсорбция в перитубулярных капиллярах воды и растворенных в ней веществ точно соответствует реабсорбции их из канальца в межклеточное пространство. Следовательно, в целом силы, которые увеличивают реабсорбцию в перитубулярных капиллярах, также способствуют реабсорбции в канальцах, И наоборот, при изменениях кровообращения в почке, приводящих к снижению реабсорбции в перитубулярных капиллярах, реабсорбция воды и растворенных веществ в канальцевой системе снижается. Влияние системного артериального давления на образование мочи. Механизмы прессорных натрийуреза и диурезаДаже небольшой подъем артериального давления приводит к выраженному возрастанию выделения натрия и воды с мочой. Эти явления называют, соответственно, прессорным натрийурезом и прессорным диурезом. Благодаря механизмам саморегуляции увеличение системного артериального давления в пределах от 75 до 160 мм рт. ст., как правило, оказывает незначительное влияние на кровоток в почке и СКФ. Подъем артериального давления вносит свой вклад в образование мочи посредством небольшого возрастания СКФ. Нарушение механизма саморегуляции кровотока в почке, часто возникающее при патологии, в значительно большей степени увеличивает СКФ в ответ на возрастание артериального давления. Вторым эффектом повышения давления в артериях почки является уменьшение доли реабсорбируемых канальцами ионов натрия и воды. Механизмы, ответственные за реализацию этого эффекта, включают небольшое увеличение гидростатического давления в перитубулярных капиллярах, особенно в прямых сосудах мозгового слоя, и следующее за этим возрастание давления в почечной паренхиме. Как уже обсуждалось, повышение гидростатического давления в этой области усиливает утечку натрия в просвет канальца, увеличивая таким образом количество натрия и воды в конечной моче. Третьим показателем, который содействует прессорным диурезу и натрийурезу, является уменьшение образования ангиотензина II. Как известно, ангиотензин II увеличивает реабсорбцию натрия в канальцах, стимулирует секрецию альдостерона, чем дополнительно способствует реабсорбции натрия. Следовательно, пониженное образование ангиотензина II уменьшает реабсорбцию натрия в канальцах, что наблюдается при увеличении артериального давления. — Также рекомендуем «Гуморальная регуляция канальцевой реабсорбции. Альдостерон и ангиотензин II» Оглавление темы «Регуляции функции нефронов почек»: |

Источник