Комбинированная форма недержания мочи

Содержание статьи

патогенез, диагностика и методы лечения uMEDp

Недержание мочи (НМ) в настоящее время остается одной из актуальных проблем урогинекологии. Актуальность проблемы недержания мочи определяется ее большой распространенностью, как за рубежом, так и в России. C. Hampel и соавт., изучив данные 21 эпидемиологического исследования, проведенных в разных странах мира, сообщили, что в группе женщин в возрасте от 30 до 60 лет распространенность недержания мочи составила 21,5%, а в группе женщин старше 60 лет – 44% (17).

Таблица 1. Смешанное недержание мочи

Таблица 2. Опросник для женщин с комбинированной формой недержания мочи*

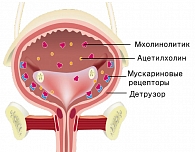

Рисунок. Механизм действия солифенацина

Таблица 3. Избирательность действия в отношении мочевого пузыря

Международным комитетом по недержанию мочи данное заболевание определяется как «непроизвольное выделение мочи, являющееся социальной или гигиенической проблемой, при наличии объективных проявлений неконтролируемого мочеиспускания».

В настоящее время выделяют три основные формы заболевания: стрессовое, ургентное (императивное) и смешанное недержание мочи. Стрессовое недержание мочи характеризуется непроизвольными потерями мочи, связанными с превышением внутрипузырного давления над максимальным уретральным в отсутствие сокращений детрузора, т.е. при физической нагрузке: кашле, чихании, смехе и т.д. Ургентное недержание мочи характеризуется наличием императивных позывов к мочеиспусканию и связанных с ними непроизвольных потерь мочи. Наиболее трудным в плане диагностики и лечения является смешанное недержание мочи, встречающееся примерно у 34% женщин в возрасте от 30 до 70 лет, причем частота заболевания увеличивается с возрастом. Смешанное недержание мочи (СНМ) – заболевание, в котором комбинируются в различных сочетаниях и с различной степенью выраженности симптомы стрессового и императивного недержания мочи (таблица 1).

Говоря о причинах развития СНМ, следует отметить, что данное заболевание – многофакторное. Одним из ведущих этиологических факторов развития недержания мочи у женщин в менопаузе является прогрессирующий эстрогенный дефицит. По мнению ряда авторов, при возрастном эстрогенном дефиците возникают атрофические процессы в уротелии, уменьшается васкуляризация стенки мочеиспускательного канала, а также снижается содержание и эластичность коллагена соединительной ткани урогенитального тракта и мышечно-связочного аппарата органов малого таза (4, 18, 24).

Неоспоримым является тот факт, что в большинстве случаев болеют рожавшие женщины. Согласно последним данным, в развитии заболевания основную роль играет не количество, а характер родов. НМ чаще возникает после родов, носивших травматичный характер, сопровождающихся разрывами мышц тазового дна, промежности, мочеполовой диафрагмы, акушерскими операциями, что приводит к расхождению мышц тазовой диафрагмы, замещению мышечной ткани соединительно-тканными рубцами (6, 18, 22).

Однако НМ встречается и у пациентов, не имевших в анамнезе причин, нарушающих функцию сфинктеров мочевого пузыря. В таких случаях заболевание может быть связано с врожденной системной недостаточностью соединительной ткани (9, 20). Причинами СНМ являются различные гинекологические операции: экстирпация матки, гистерэктомия, а также эндоуретральные операции. Развитие нарушений мочеиспускания и НМ у женщин после радикальных операций на матке связаны с парасимпатической и соматической денервацией мочевого пузыря, уретры и мышц тазового дна, нарушением анатомических взаимоотношений органов малого таза; если при операции удаляются яичники, то дополнительно возникает гипоэстрогения (6, 14, 26).

Кроме того, возникновению НМ способствуют курение, хронические заболевания органов дыхания, сопровождающиеся сильным кашлем, хронические запоры и ожирение. По мнению ряда авторов, кашель и натуживание провоцируют резкое и длительное повышение внутрибрюшного давления (например, во время приступов), способствующее нарушению механизмов передачи давления на мочевой пузырь и уретру, что приводит к перерастяжению и перенапряжению нервно-мышечных структур тазового дна, сопровождающимся их микроповреждением и развитием в дальнейшем денервации и дистрофических изменений в сфинктерном аппарате мочевого тракта (14). Причинами императивного НМ являются хронические воспалительные заболевания мочевыводящих путей и патология ЦНС (опухоли, кисты, травмы, воспалительные заболевания).

В патогенезе стрессового компонента СНМ выделяют два основных механизма: гипермобильность мочевого пузыря и уретры и недостаточность внутреннего сфинктера уретры. В основе гипермобильности уретры лежит слабость поддержки ее мышечно-связочными структурами тазового дна, вследствие чего происходит ротационное опущение шейки мочевого пузыря и проксимального отдела уретры в периоды возрастания внутрибрюшного давления (9, 10, 14). При сопутствующем раскрытии уретры происходит недержание мочи при физическом напряжении.

Недостаточность внутреннего сфинктера уретры определяется как снижение или отсутствие замыкательной функции шейки мочевого пузыря и проксимального отдела уретры. Эта форма стресс-инконтиненции характеризуется открытой шейкой мочевого пузыря в покое и низким абдоминальным давлением, вызывающим истечение мочи (Valsalva leak point pressure).

Существуют две основные точки зрения на патогенез синдрома императивных нарушений мочеиспускания. Старое представление базируется на нарушении иннервации мочевого пузыря и уретры: воздействие таких факторов, как воспаление, ишемия, травмы, эстроген-дефицит могут вызывать повреждение холинэргических нервных волокон, иннервирующих детрузор. В неизмененных холинэргических волокнах развивается повышенная чувствительность к холинэргической нервной стимуляции, что проявляется нестабильными сокращениями детрузора (5, 8).

Современный взгляд на патогенез данной патологии заключается в том, что в основе дисфункции детрузора лежит недостаточность его энергетического метаболизма, обусловленная многими факторами, в том числе расстройствами кровообращения.

Указанное звено патогенеза схематически можно представить следующим образом: повышение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы → спазм артериальных сосудов мочевого пузыря → нарушение поступления и утилизации кислорода в гладкомышечных клетках детрузора → энергетическая гипоксия → чрезмембранные нарушения транспорта кальция → гиперактивность детрузора → уменьшение резервуарной функции мочевого пузыря → синдром императивного мочеиспускания (2).

Установление диагноза смешанного недержания мочи осуществляется на основании тщательно собранного анамнеза, анкетирования, осмотра больной в гинекологическом кресле, определении функциональных проб (кашлевой пробы, пробы Вальсальвы).

Е.Л. Вишневский и соавт. предложили специальный опросник для женщин с комбинированной формой недержания мочи с целью определения степени выраженности симптомов в баллах. При сумме баллов более 6 следует заподозрить у пациентки смешанную форму недержания мочи (таблица 2).

Основным методом для диагностики недержания мочи является комплексное уродинамическое исследование, которое при помощи ряда тестов позволяет определить нарушения функции мочевого пузыря, сфинктерной системы и мочевыводящих путей и осуществить выбор метода лечения данных нарушений (3, 10, 24). В последнее время фирма Johnson and Johnson выпускает новый уродинамический прибор для диагностики стрессового недержания мочи Monitorr Gynecare, с помощью которого определяется такой важный параметр, как давление обратного сопротивления уретры (URP). URP – это минимальное давление, которое требуется для открытия внутреннего сфинктера мочевого пузыря и поддержания его в раскрытом состоянии.

Уродинамическими критериями для смешанной формы недержания мочи являются:

- повышение чувствительности уротелия;

- некоординированные колебания детрузорного давления (более 10-15 см водн. ст.);

- снижение функционального и максимального цистометрических объемов мочевого пузыря;

- снижение показателей максимального внутриуретрального давления на 30% и более;

- снижение показателей давления обратного сопротивления уретры (URP) от 44 до 68 см водн. ст.

В настоящее время развитие компьютерных технологий предоставляет новые возможности в ультразвуковом исследовании нижних мочевых путей. Одним из перспективных направлений в УЗИ является трехмерная эхография. При трехмерной реконструкции оценивается объем, толщина стенок в разных отделах мочевого пузыря, состояние слизистой оболочки мочеполового тракта, состояние внутреннего сфинктера уретры, наличие или отсутствие гипермобильности уретры, а также возможно определить кровоток в области шейки мочевого пузыря и уретры (5, 11).

В лечении смешанного недержания мочи выделяют 2 этапа:

- консервативная терапия, направленная на устранение императивных нарушений мочеиспускания;

- оперативная коррекция стрессового недержания мочи – различные виды уретропексий, слинговые операции (TVT, TVT-O, TOT), парауретральное введение объемообразующих средств.

Консервативное лечение включает в себя медикаментозную терапию; тренировку мышц тазового дна с помощью метода обратной биологической связи; физиолечение (электрическая стимуляция мышц тазового дна с помощью ректальных, влагалищных, уретральных датчиков) и т.д.

Большое значение в лечении императивных нарушений мочеиспускания имеет правильный выбор селективного модулятора негормональных рецепторов мочеполового тракта, что возможно только на основании результатов комплексного уродинамического исследования.

Одним из современных и эффективных лекарственных препаратов, используемых для лечения императивного и смешанного недержания мочи, является солифенацин (Везикар) – селективный антагонист мускариновых рецепторов. Императивные позывы на мочеиспускание связаны с повышением активности холинэргических рецепторов. Как видно на рисунке, ацетилхолин, связываясь с мускариновыми рецепторами, вызывает нестабильные сокращения мышцы мочевого пузыря – детрузора. Солифенацин блокирует мускариновые рецепторы, тем самым предотвращает связывание с ними ацетилхолина.

Таким образом, солифенацин (Везикар), применяемый в дозе 5-10 мг/ сут в течение 3 месяцев, позволяет:

- ингибировать сокращения миоцитов детрузора;

- снизить частоту мочеиспусканий в сутки;

- повысить функциональную и максимальную емкости мочевого пузыря;

- снизить количество эпизодов недержания мочи;

- значительно повысить качество жизни.

Одним из положительных качеств Везикара является его избирательность действия на мочевой пузырь (селективность) (таблица 3).

Благодаря высокой селективности Везикар превосходит по эффективности все существующие на сегодняшний день М-холинолиттики, редко вызывает побочные эффекты, связанные с антимускариновым действием на другие органы: сухость во рту, сухость кожи, запор, диспепсия, сонливость.

Поскольку лечение императивных позывов мочеиспускания предполагает постоянный прием антимускариновых препаратов, переносимость назначенного лечения приобретает решающее значение.

По данным F. Haab (2005), 81% пациентов, принимавших солифенацин (Везикар), успешно продолжали лечение в течение года, в то время как 80% пациентов, принимавших оксибутинин, отказались от лечения в течение первых 6 месяцев (Keller C.J et al, 1997) (27, 28).

Для коррекции стрессового недержания мочи применяются различные оперативные методики. В настоящее время разработано и модифицировано более 200 различных методов хирургической коррекции стресс-инконтиненции, среди которых можно выделить несколько групп:

- операции, восстанавливающие нормальную пузырно-уретральную анатомию влагалищным доступом;

- операции, относящиеся к так называемым позадилонным уретроцистоцервикопексиям в различных модификациях;

- операции, корригирующие пузырно-уретральную анатомию и фиксирующие мышечно-связочный аппарат;

- слинговые (петлевые) операции в различных модификациях;

- парауретральное введение объемообразующих средств.

Выбор того или иного метода хирургического лечения должен осуществляться с учетом типа и степени тяжести НМПН, а также с учетом наличия и степени цистоцеле (4).

Наиболее распространенными операциями при I и II типах стрессового недержания мочи являются различные варианты уретроцистоцервикопексий; при III типе показано парауретральное введение объемообразующих средств (при легкой, среднетяжелой форме стресс-инконтиненции), слинговые операции (при тяжелой форме заболевания) (6).

Эффективность современных подвешивающих операций, по данным разных авторов, колеблется от 70 до 80%; эффективность различных слинговых операций несколько выше и составляет от 80 до 90% (4, 12, 18).

Вопрос этапности в лечении больных со смешанной инконтиненцией по-прежнему вызывает много споров. По данным одних авторов (Пушкарь Д.Ю., Мазо Е. Б., Iosif C.S.), оперативное лечение недержания мочи при напряжении при наличии гиперактивности детрузора является вполне обоснованным. Однако по мнению других авторов (Петрова В.Д., Shandera K.C., Blaivas J.G.) и на наш взгляд, императивные нарушения мочеиспускания являются противопоказанием к хирургической коррекции нарушений мочеиспускания при напряжении, так как после проведения антистрессовых операций возможно усугубление императивных нарушений мочеиспускания и переход их в более тяжелую форму.

Материалы и методы исследования

За период с 2003 по 2008 гг. в отделении гинекологической эндокринологии НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий пролечено 220 пациенток со смешанной формой недержания мочи. Все больные были разделены на две группы: 1 группа – 120 пациенток, к которым применена двухэтапная система лечения: консервативная терапия императивного недержания мочи в течение 1-3 месяцев, затем антистрессовая операция; 2 группа – 100 женщин, которым антистрессовая операция проводилась на фоне императивных нарушений мочеиспускания без предварительной коррекции. Возраст пациенток колебался от 36 до 68 лет (средний возраст – 52 года). Для коррекции императивных симптомов у больных 1 группы применялось комбинированное лечение, которое включало медикаментозную терапию (ЗГТ по показаниям, Везикар в дозе 5-10 мг/сут), тренировку мышц тазового дна с помощью метода биологической обратной связи.

Антистрессовые операции пациенткам 1 группы выполнялись при достижении суточного ритма мочеиспусканий 6-8 раз в сутки, а также при отсутствии у них по данным уродинамических исследований некоординированных колебаний детрузорного давления (более 15 см водн. ст.) и при увеличении физиологического и максимального цистометрического объемов мочевого пузыря.

Перед началом терапии всем пациенткам проводилось анкетирование, комплексное уродинамическое исследование (КУДИ), а также ультразвуковое исследование с применением трехмерной реконструкции изображения. По результатам уродинамического исследования у женщин определялось снижение функционального и максимального цистометрического объемов, а у 57,4% женщин отмечались признаки нестабильности детрузора, у остальных определялись подпороговые колебания детрузорного давления. Кроме того, у всех пациенток отмечались уродинамические признаки стрессового недержания мочи разной степени выраженности. По данным трехмерной эхографии у 87,2% определялось снижение объемных показателей парауретрального кровотока, что свидетельствовало о нарушении трофических процессов в этой области.

В качестве антистрессовых операций у 76 пациенток 1 группы и 54 пациенток 2 группы применялись слинговые операции (TVT, TVT-O при тяжелой форме стрессового НМ), а у 44 пациенток 1 группы и 46 женщин 2 группы с легкой и среднетяжелой формой стресс-инконтиненции применялся метод парауретрального введения объемообразующих средств.

Результаты

Результаты, оцененные после оперативного вмешательства, показали, что у пациенток 1 группы императивные нарушения в послеоперационном периоде отмечались у 10 женщин (8,3%), которые быстро купировались назначением М-холинолитиков в течение 1-3 месяцев и курсом терапии методом биологической обратной связи (10-15 процедур). Во 2 группе у 54% женщин императивные нарушения мочеиспускания отмечались в той же степени, что и до оперативного лечения; у 46% женщин императивные нарушения мочеиспускания возникли в более сильной степени (учащение симптомов мочеиспускания, возникновение императивного недержания мочи у больных, у которых данного симптома не отмечалось до операции) и потребовали применения М-холинолитиков, иногда в сочетании с a-блокаторами в течение длительного времени (до 6-8 месяцев) и повторных курсов БОС-терапии и физиолечения. Однако у 7% женщин 2 группы данное лечение оказалось недостаточно эффективным и симптомы императивности оставались.

Заключение

СНМ в настоящее время остается самым трудоемким в плане диагностики и лечения. Учитывая данные многочисленных исследований и накопленный нами опыт, полагаем, что соблюдение этапности в лечении больных со смешанной формой недержания мочи является необходимым: I этап – консервативная терапия императивного компонента до купирования симптомов, II этап – антистрессовая операция, после которой продолжение консервативной терапии императивного компонента. Это позволит снизить частоту усиления симптомов ургентности в послеоперационном периоде у женщин со смешанной формой недержания мочи.

Источник

Недержание мочи: причины, симптомы и лечение недержания

Недержание мочи — это «неудобная проблема», которая, к сожалению, встречается у людей обоих полов и всех возрастов. Учеными отмечено, что женщины в возрасте старше 45-ти лет имеют подобные проблемы чаще, чем мужчины. Недержание мочи бывает у маленьких детей, что связано с анатомией мочевыводящего тракта, но в некоторых ситуациях это состояние с годами так и не проходит.

Недержание мочи, или инконтиненция, — это состояние, когда человек не может усилием воли контролировать непроизвольно вытекающую мочу. Говорить о распространенности проблемы достаточно сложно, так как пациенты довольно редко обращаются за помощью к медикам. Совершенно напрасно, стоит заметить! Недержание мочи не является первичной патологией или самостоятельным заболеванием. В большинстве случаев такое патологическое состояние является лишь следствием других болезней или аномалий развития некоторых внутренних органов. Своевременное обращение в медицинские учреждения дает пациенту возможность выявить причину такого состояния, пройти определенное лечение и забыть об этой проблеме навсегда. Напротив, если пытаться всячески абстрагироваться от проблемы, можно лишь усугубить сложившееся положение.

Классификация недержания мочи

О том, насколько масштабной является данная проблема, говорит тот факт, что существует «Международное общество по диагностике и лечению недержания мочи». Оно разработало достаточно ёмкую классификацию, согласно которой недержание мочи можно условно разделить на следующие категории:

- Ургентное недержание мочи, возникающее при внезапном и резком позыве к мочеиспусканию, вследствие чего происходит непроизвольная утечка содержимого мочевого пузыря.

- Недержание мочи, возникающее под воздействием определенного давления, которое еще называют стрессовым недержанием мочи.

- Энурез — непроизвольное и неконтролируемое мочеиспускание, происходящее при любых обстоятельствах.

- Ночной энурез — состояние, когда неконтролируемое мочеиспускание происходит тогда, когда человек спит.

- Смешанная форма патологии, при которой казус случается из-за резкого позыва, который невозможно держать под контролем. При этом существует некий провоцирующий фактор: чихание, кашель, напряжение и т.д.

- Иные типы инконтиненции, возникающие в силу различных обстоятельств. У некоторых пациентов, к примеру, недержание мочи происходит во время полового акта.

В своей ежедневной работе врачи-урологи используют упрощенную классификацию, согласно которой выделяют:

- стрессовую форму данного состояния;

- императивную;

- комбинированную;

- другие формы патологии.

Кроме того, недержание мочи бывает истинным и ложным. Причины ложного недержания кроются в наличии у пациента врожденных или приобретенных пороков развития мочеиспускательного тракта.

Истинное недержание мочи — это патологическое состояние, возникающее без вышеперечисленных факторов и имеющее не уточненную этиологию.

Типы недержания мочи

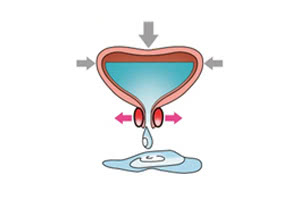

Для того чтобы разобраться в типах недержания мочи стоит обратиться к некоторым особенностям физиологии мочевыделительной системы. В норме моча продуцируется почками и состоит из воды и продуктов обмена. Из почек по мочеточникам урина опускается в мочевой пузырь, напоминающий по форме воздушный шар. Когда мочевой пузырь наполнен, возникает определенное давление на его стенки, вследствие чего рецепторы стенок приходят в возбужденное состояние. При этом человек испытывает непреодолимое желание посетить туалет. Сфинктеры расслабляются, и происходит естественный процесс опорожнения мочевого пузыря. Происходит это, как правило, не вовремя и не к месту. В норме человек может контролировать данный процесс и задерживать мочеиспускание. При различных нарушениях процесс выходит из-под контроля.

Стрессовое недержание мочи

Данное состояние характеризуется тем, что недержание мочи происходит при неких действиях, провоцирующих повышение давления в брюшине пациента (кашель, смех, физические нагрузки и т.д.) Позывы к мочеиспусканию при этом полностью отсутствуют.

Стрессовое недержание мочи может быть результатом недостатка некоторых гормонов, витаминов и минеральных веществ и, как следствие, к недостатку коллагена. Коллаген является белковым соединением, которое обеспечивает упругость и прочность разных тканей организма человека, в том числе мышц и связок. Недостаток коллагена становится причиной ослабления мышц тазового дна.

Другая причина стрессового недержания мочи — опускание или излишняя подвижность шейки мочевого пузыря и различные нарушения в работе сфинктеров. Провисание тазовой диафрагмы вызывает опускание шейки мочевого пузыря, а, следовательно, стрессовое недержание мочи.

Ургентное недержание мочи

Ургентность — это неожиданно возникающее желание помочиться, которое пациент не может контролировать и отложить хоть на сколько-нибудь продолжительный промежуток времени. Позыв к мочеиспусканию и сам процесс опорожнения мочевого пузыря происходит практически одновременно. Вариантом нормы принято считать такое состояние у маленьких детей. У взрослых пациентов — это состояние считается патологическим. Степень выраженности ургентности может быть разной. В одних случаях пациент вовсе не может контролировать процесс мочеиспускания, в других — может, но непродолжительное время. Бывают клинические случаи, когда позыв к мочеиспусканию слабо выражен или не выражен вовсе.

Причина такого состояния кроется в гиперактивности мочевого пузыря. Ряд внешних факторов может спровоцировать ургентное недержание мочи:

- нервное возбуждение;

- звук текущей воды;

- резкие перемены температуры;

- состояние алкогольного опьянения;

- различные психоневрологические состояния.

Такое состояние может быть следствием различных патологических процессов, затрагивающих периферическую и центральную нервные системы.

Смешанное недержание мочи

Данная форма патологии возникает у пациентов, когда одновременно наблюдаются симптомы ургентного и стрессового недержания мочи. Встречается достаточно часто.

Парадоксальное недержание мочи, связанное с переполнением мочевого пузыря

Переполнение мочой возникает тогда, когда в силу различных патологических нарушений мочевой пузырь не опорожняется при мочеиспускании полностью. Часто развивается у пациентов старшего возраста, а также у людей с различными заболеваниями мочеполовой системы.

Парадоксальное недержание мочи развивается при онкологических заболеваниях простаты, стриктуре уретры, аденоме и т.д. Патологическое состояние связывают с невозможностью опорожнения мочевого пузыря, его растяжением и перенаполнением.

Временное недержание мочи

Временное недержание мочи называют также транзиторным. Такое недержание мочи часто сопутствует другим патологическим состояниям. Его особенность заключается в том, что устранив первопричину, как правило, удается избавиться и от следствия.

Транзиторное недержание бывает у пациентов с различными патологиями пищеварительного тракта, которые сопровождаются запорами, а также недержание мочи у мужчин и женщин при остром цистите. Часто такое недержание мочи бывает у людей в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Недержание мочи: причины возникновения патологии

Этиология данного заболевания остается предметом оживленных дискуссий. Не существует каких-либо методов диагностики, позволяющих установить точную причину недержания мочи. Существует ряд факторов, способных спровоцировать такое состояние, и они формируют определенные группы риска. Среди таких факторов принято выделять следующие:

- пол и возраст пациента;

- беременность и роды;

- различные заболевания простаты у мужчин и оперативные вмешательства по поводу каких-либо патологий предстательной железы;

- различные расстройства психоневрологического характера;

- недостаточное или избыточное употребление пациентом питьевой воды или различные диеты;

- избыточные физические нагрузки;

- курение;

- наличие некоторых заболеваний (сахарный диабет, инфекции мочеполовой системы, пиелонефрит различного генеза, патологическое увеличение простаты и т.д.);

- прием определенных лекарственных препаратов (гормональная терапия, мочегонные средства и т.д.).

Условно все причины развития данного патологического состояния можно разделить на следующие группы:

- Анатомические нарушения мочевыводящих путей. В силу ряда причин (физические нагрузки, тяжелые роды, хронические воспаления или оперативное вмешательство, лишний вес или его недостаток и т.д.), могут происходить различные патологические изменения не только в органах выделительной системы, но и в структуре фасций и связок тазового дна. Как следствие, развивается недержание мочи.

- Гормональные причины возникновения патологии. В период менопаузы/андропаузы в организме пациентов обоих полов происходят значительные гормональные изменения. Недостаток некоторых гормонов (эстрогенов) может привести к дистрофическим процессам и проявлениям атрофических явлений в органах мочеполовой системы, к дистрофии мышц и связок тазового дна. Эти процессы нередко становятся причиной возникновения недержания мочи.

- Травмы и заболевания периферической и центральной нервных систем, а также патологии, связанные с нарушением кровообращения. Опухоли мозга, рассеянный склероз и другие болезни этого профиля могут стать причиной подобных расстройств.

Причины недержания мочи у мужчин и у женщин могут несколько разниться, что связано с особенностями строения мочеполовой системы. Соответственно, и лечение может несколько отличаться.

Обнаружили симптомы данного заболевания?

Звоните

Наши специалисты проконсультируют Вас!

Диагностика недержания мочи

Диагностика заболевания начинается с опроса пациента и сбора анамнеза. Эти данные имеют определяющее значение и позволяют выяснить причину и выраженность патологического процесса. Врач дает пациенту дневник мочеиспусканий, содержащий информацию о суточном количестве мочеиспусканий, их объеме и периодичности. Это позволит врачу сделать определенные выводы. Одним пациентам может быть назначена терапия уже после первого осмотра. В других случаях могут потребоваться дополнительные методы исследований, помогающих выявить первичную патологию, которая стала причиной недержания мочи. Женщинам назначают дополнительное гинекологическое обследование. Для определения функционального состояния тазового дна применяют такие методы, как ультразвуковое исследование и уретроцистография. Также применяют уродинамические методы исследования, позволяющие при помощи рентгена и специальных измерительных приборов определить наполнение и опорожнение мочевого пузыря.

Для исключения наличия патогенной микрофлоры и сопутствующих воспалительных процессов проводят общий анализ мочи и её бактериологический посев на микрофлору.

Недержание мочи: лечение и наиболее прогрессивные методики

На сегодняшний день существует несколько методик лечения недержания мочи, в том числе хирургическое вмешательство, которое применяют при малой эффективности медикаментозной и немедикаментозной терапии.

Немедикаментозная терапия недержания мочи

Существует ряд мероприятий, которые имеют цель восстановить контроль над мочеиспусканиями и сделать их максимально регулярными. Таких результатов можно достичь, если постоянно проводить специальные «тренировки» для мочевого пузыря. Нужно научиться опорожнять мочевой пузырь «согласно расписанию». Врач-уролог учит пациента специальным упражнениям, позволяющим задержать акт мочеиспускания на определенное время. Часто пациенты боятся, что мочеиспускание произойдет в неподходящем месте и в неподходящее время и потому стараются сходить в туалет заблаговременно, при первых позывах. Это в корне неверный подход. Нужно научить свой организм справлять естественные потребности тогда, когда это нужно вам. Для этого составляют индивидуальный план мочеиспусканий и пытаются максимально его придерживаться, постепенно увеличивая время на 30 минут. Хорошим результатом при недержании мочи принято считать опорожнение мочевого пузыря с интервалом 3-3,5 часа. Такое лечение длительное и требует одновременной медикаментозной терапии. Лечение принято считать успешным, если у пациента выработался новый устойчивый стереотип мочевыведения, не проходящий после отмены медикаментозной терапии.

Также полезно выполнять специальные упражнения для мышц тазового дна.

Медикаментозная терапия при недержании мочи

Медикаментозная терапия во многом зависит от причин, вызывающих недержание мочи у пациента. Эффективны в данном случае спазмолитики и антидепрессанты, а также препараты, способные улучшать микроциркуляцию крови в мочевыводящих путях, стабилизировать гормональный баланс, мышечный тонус, работу сфинктеров и т.д.

Метод терапии подбирают с учетом индивидуальных особенностей пациента и характера сопутствующих нарушений. Правильно выбранная тактика медикаментозной терапии в некоторых случаях дает возможность избежать оперативного вмешательства.

Хирургическое лечение недержания мочи

К хирургическому лечению стараются прибегать как можно реже и лишь в тех случаях, когда другие методы оказались малоэффективными. Чаще всего операция показана пациентам со стрессовой формой данной патологии. Самый популярный метод хирургического лечения недержания мочи — слинговые малоинвазивные вмешательства, в ходе которых устанавливаются синтетические протезы. Этот метод признан наиболее эффективным.

Нарушения работы мочеиспускательного тракта у женщин часто связано с различными патологиями анатомического расположения органов малого таза. В этом случае оперативное вмешательство имеет цель восстановить нормальное расположение этих органов. Применяют подобные операции при одновременном недержании мочи и цистоцеле — опущением мочевого пузыря вместе с передней стенкой влагалища, и т.д.

Проблемы лечения и профилактики недержания мочи

Самая большая проблема врачей-урологов в лечении недержания мочи — отсутствие пациентов. Данное заболевание относится к тем темам, о которых в обществе говорить не принято ни с кем. Пациенты стесняются даже врачей! Более того, они закрываются в себе, перестают общаться с людьми и т.д. Это создает огромные проблемы психологического характера, значительно ухудшается качество жизни пациента и рано или поздно может привести больного к инвалидности.

Недержание мочи, причины и лечение которого весьма разнообразны, должно быть своевременно диагностировано. Обращаться за помощью специалистов нужно непременно, чем раньше, тем лучше. Не откладывайте визит к врачу!

Данная статья размещена исключительно с целью ознакомления в познавательных целях и не является научным материалом

или профессиональным медицинским советом. За диагностикой и лечением обратитесь к врачу.

Источник