Иннервация мочевого пузыря осуществляется

Содержание статьи

6.5. ВЕГЕТАТИВНАЯ ИННЕРВАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЯМОЙ КИШКИ — Клиника лечения боли — Pain Clinic

Мочеиспускание осуществляется согласованной деятельностью m. sphincter pupillae и m. detrusor pupillae.

Происходит это при взаимодействии соматической и вегетативной нервной систем.

Мочевой пузырь имеет двойную вегетативную (симпатическую и парасимпатическую) иннервацию.

Спинальный парасимпатический центр находится в боковых рогах спинного мозга на уровне сегментов S2-S4 (ядро Онуфа). От него парасимпатические волокна идут в составе тазовых нервов и иннервируют гладкие мышцы мочевого пузыря, преимущественно детрузор. Парасимпатическая иннервация обеспечивает сокращение детрузора и расслабление сфинктера, что обеспечивает опорожнение мочевого пузыря.

Симпатическую иннервацию осуществляют волокна от боковых рогов спинного мозга (сегменты L1-L2), далее они проходят в составе подчеревных нервов (nn. hypogastrici) к внутреннему сфинктеру мочевого пузыря. Симпатическая стимуляция приводит к сокращению мышцы пузырного треугольника, что предотвращает рефлюкс мочи в мочевой пузырь при мочеиспускании.

Функционирование мочевого пузыря обеспечивается спинальным рефлексом: сокращение сфинктера сопровождается расслаблением детрузора — мочевой пузырь наполняется мочой. Когда он наполнился, сокращается детрузор и расслабляется сфинктер, моча выводится. По такому типу мочеиспускание осуществляется у детей в первые годы жизни, когда акт мочеиспускания не контролируется сознательно, а осуществляется механизмом безусловного рефлекса.

У здорового взрослого человека мочеиспускание осуществляется по типу условного рефлекса: человек сознательно может задержать мочеиспускание при возникновении позыва и опорожнять пузырь по желанию. Произвольная регуляция осуществляется с участием корковых сенсорных и моторных зон. К супраспинальным контролирующим механизмам относится мостовой центр (Барингтона), входящий в состав ретикулярной формации. Афферентная часть этого условного рефлекса начинается рецепторами, которые находятся в участке внутреннего сфинктера. Далее сигнал через спинномозговые узлы, задние корешки, задние канатики, продолговатый мозг, мост, средний мозг направляется к сенсорному участку коры (girus fornicatus), откуда по ассоциативным волокнам импульсы поступают в корковый двигательный центр мочеиспускания, который локализируется в парацентральной дольке (lobulus paracentralis).

Эфферентная часть рефлекса в составе корково-спинномозгового пути проходит в боковых и передних канатиках спинного мозга и заканчивается в спинальных центрах мочеиспускания (S2-S4 сегменты), которые имеют двустороннюю корковую связь. Далее волокна через передние корешки, половое сплетение и половой нерв (п. pudendus) достигают внешнего сфинктера мочевого пузыря. При сокращении внешнего сфинктера детрузор расслабляется и наступает торможение позыва к мочеиспусканию. При мочеиспускании напрягается не только детрузор, но и мышцы диафрагмы, брюшного пресса, в свою очередь внутренний и внешний сфинктеры расслабляются.

Нейрогенный мочевой пузырь — это синдром, который объединяет нарушения мочеиспускания, возникающие при поражении нервных путей или центров, иннервирующих мочевой пузырь и обеспечивающих функцию произвольного мочеиспускания. При двустороннем поражении коры и ее связей со спинальными (крестцовыми) центрами мочеиспускания возникают нарушения мочеиспускания по центральному типу, которые могут проявляться полной задержкой мочи (retention urinae), возникающей в острый период болезни (миелит, спинальная травма и т. п.). В этом случае угнетается рефлекторная деятельность спинного мозга, исчезают спинальные рефлексы, в частности, рефлекс опорожнения мочевого пузыря — сфинктер находится в состоянии сокращения, детрузор расслаблен и не функционирует. Моча растягивает пузырь до больших размеров. В таких случаях необходима катетеризация мочевого пузыря. В дальнейшем (через 1-3 нед) повышается рефлекторная возбуждаемость сегментарного аппарата спинного мозга и задержка мочи сменяется ее недержанием. Моча выделяется периодически небольшими порциями по мере того, как она накапливается в пузыре; т. е. мочевой пузырь опорожняется автоматически, функционирует по типу безусловного (спинального) рефлекса: накопление определенного количества мочи приводит к расслаблению сфинктера и сокращению детрузора. Такое нарушение мочеиспускания называется периодическое (перемежающееся) недержание мочи (incontinention intermittens).

Если патологический процесс локализируется в крестцовых сегментах спинного мозга, корешках конского хвоста и периферических нервах (n. hypogastricus, n. pudendus), т. е. нарушается парасимпатическая иннервация мочевого пузыря, возникают нарушения функции тазовых органов по периферическому типу. В острый период болезни в результате паралича детрузора и сохранения эластичности шейки мочевого пузыря возникает полная задержка мочи, или парадоксальная задержка мочи (ishuria paradoxa) с выделением мочи каплями при переполненном мочевом пузыре в случае задержки мочеиспускания (за счет механического перерастяжения сфинктера мочевого пузыря). В последующем шейка мочевого пузыря теряет свою эластичность, а сфинктер в таком случае раскрытый, наступает денервация внутреннего и внешнего сфинктеров, поэтому возникает истинное недержание мочи (incontinention vera) с выделением мочи по мере поступления ее в мочевой пузырь.

Вегетативная иннервация прямой кишки и её сфинктеров осуществляется по типу иннервации мочевого пузыря. Различие состоит в том, что в прямой кишке нет мышцы детрузора, а его роль выполняют мышцы брюшного пресса.

Источник

Иннервация мочевого пузыря

Нервная регуляция функции мочевого пузыря обеспечивает чередование длительных периодов наполнения и коротких периодов опорожнения.

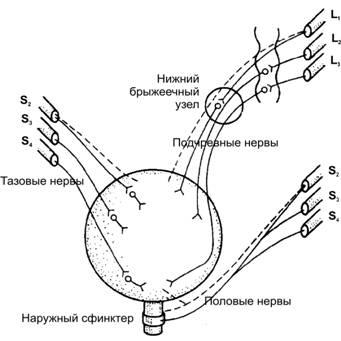

Парасимпатические(возбуждающие)волокнаиз крестцового отдела спинного мозга (рис. 27-1) в составе тазовых нервов направляются к мышце, выталкивающей мочу (m. detrusor vesicae). Возбуждение нервов приводит к сокращению детрузора и расслаблению внутреннего сфинктера пузыря.

Симпатические(задерживающие)волокнаиз боковых ядер нижнего отдела спинного мозга направляются в нижний брыжеечный узел. Отсюда возбуждение передаётся по подчревным нервам к мускулатуре пузыря. Раздражение нервов вызывает сокращение внутреннего сфинктера и расслабление детрузора, то есть приводит к задержке выделения мочи.

Чувствительные волокна. В составе тазовых нервов проходят также чувствительные нервные волокна, передающие информацию о степени растяжения стенки мочевого пузыря. Наиболее сильные сигналы о растяжении поступают из заднего отдела мочеиспускательного канала, именно они отвечают за возникновениерефлексаопорожнениямочевогопузыря.

Рис. 27-1. Иннервация мочевого пузыря

Соматические моторные волокна. В составе половых нервов проходят соматические моторные волокна, иннервирующие скелетную мускулатуру наружного сфинктера.

Мочеиспускательный рефлекс

Давление в мочевом пузыре, достигшее надпорогового уровня, вызывает раздражение рецепторов растяжения в стенке пузыря, особенно рецепторов в заднем отделе мочеиспускательного канала. Импульсы от рецепторов растяжения проводятся в крестцовые сегменты спинного мозга через тазовые нервы и рефлекторно возвращаются обратно к мочевому пузырю через парасимпатические нервные волокна тех же тазовых нервов. Если мочевой пузырь заполнен частично, мочеиспускательные сокращения сменяются расслаблением, давление возвращается к исходному уровню. Если мочевой пузырь продолжает заполняться мочой, мочеиспускательные рефлексы учащаются и вызывают прогрессивно возрастающие сокращения детрузорной мышцы. Первое сокращение мочевого пузыря активирует рецепторы растяжения, которые посылают еще больше импульсов, и происходит дальнейшее усиление сокращения. Этот цикл повторяется снова и снова, пока не будет достигнута сильная степень сокращения. Несколько секунд спустя или более, мочевой пузырь расслабляется. Таким образом, цикл мочеиспускательного рефлекса включает: быстрое нарастание давления, период удержания давления, возврат давления к исходному значению.

Произвольное мочеиспусканиеначинается следующим образом. Индивидуум произвольно сокращает мышцы живота, которые увеличивают давление в мочевом пузыре с последующим входом дополнительных порций мочи в шейку мочевого пузыря и наружный отдел мочевыводящего канала, растягивая их стенку. Это стимулирует рецепторы растяжения, которые возбуждают мочеиспускательный рефлекс и одновременно тормозят наружный сфинктер мочеиспускательного канала. Мышцы промежности и наружный сфинктер могут сокращаться произвольно, прекращая движение мочи в мочеиспускательный канал или прерывая уже начавшееся мочеиспускание. Хорошо известно, что взрослые способны удерживать наружный сфинктер в сокращённом состоянии, и они, соответственно, способны задерживать мочеиспускание, вызванное необходимыми обстоятельствами. После мочеиспускания мочеиспускательный канал женщин опустошается гравитацией. У мужчин оставшаяся в мочеиспускательном канале моча выталкивается несколькими сокращениями луковично-губчатых мышц.

Рефлекторный контроль. Рецепторы растяжения в стенке мочевого пузыря не имеют специальной регуляторной двигательной иннервации. Однако порог опорожнительного рефлекса, подобно рефлексам растяжения скелетных мышц, управляется активностью облегчающих и тормозящих центров ствола мозга. Облегчающие области локализованы в зоне моста и заднего гипоталамуса, тормозящие — в зоне среднего мозга и верхней лобной извилины.

Источник

Иннервация мочевого пузыря

1. Иннервация мочевого пузыря

2.

Регуляция функции мочеиспускания осуществляется как

рефлекторными (непроизвольными), так и произвольными

механизмами. Известно, что в мочевом пузыре есть гладкие

мышцы (detrusor и внутренний сфинктер). Детрузор выполняет

функцию растяжения мочевого пузыря при накоплении в нем

мочи, а также сокращения при опорожнении его. Функцию удержания мочи обеспечивает сфинктер.

3.

1 — ствол головного мозга; 2 афферентные пути; 3 — эфферентные

(пирамидные) пути; 4 — симпатический

ствол; 5 — подчревные нервы

(симпатическая иннервация); 6 — тазовые

нервы (парасимпатическая иннервация); 7

— срамные нервы (соматическая

иннервация); 8 -detrusor; 9 — сфинктер

мочевого пузыря.

4.

Иннервацию мочевого пузыря можно разделить на 3 уровня:

1)

Соединение нейрона с пучком мышечных волокон, которые соединены

через варикозисы, а медиатором может быть ацетилхолин, или

норадреналин.

2)

Спинальные центры мочеиспускания, поясничные ганглии симпатического

ствола, пузырное сплетение и сами нервные волокна. Включает в себя

симпатическую и парасимпатическую иннервацию

3)

Образуется из центров мочеиспускания, расположенных в варолиевом

мосту, гипоталамусе, среднем мозге, лобной и теменой долях, зрительных

ядрах, мозжечке, ретикулярной формации. Этот уровень тормозит, или

активирует спинальные рефлексы мочеиспускания, а так же обеспечивает

соматическую иннервацию мышц тазового дна и наружного сфинктера

мочевого пузыря.

5.

Мочевой пузырь имеет двойную вегетативную (симпатическую и парасимпатическую) иннервацию. Спинальный парасимпатический центр

находится в боковых рогах спинного мозга на уровне сегментов S2-S4. От него

парасимпатические волокна идут в составе тазовых нервов и иннервируют

гладкие мышцы мочевого пузыря, преимущественно детрузор.

Парасимпатическая иннервация обеспечивает сокращение детрузора и

расслабление сфинктера, т. е. она отвечает за опорожнение мочевого пузыря. Симпатическую иннервацию осуществляют волокна от боковых рогов

спинного мозга (сегменты Т11-Т12 и L1-L2), далее они проходят в составе

подчревных нервов (n. hypogastrici) к внутреннему сфинктеру мочевого пузыря.

Симпатическая стимуляция приводит к сокращению сфинктера и

расслаблению детрузора мочевого пузыря, т. е. она тормозит его опорожнение. Считают, что поражения симпатических волокон не приводят к

нарушениям мочеиспускания. Предполагают, что эфферентные волокна

мочевого пузыря представлены лишь парасимпатическими волокнами.

6. Спинальный рефлекс

Сокращение сфинктера сопровождается расслаблением

детрузора — мочевой пузырь наполняется мочой(симпатическая

часть). Когда он наполнился, сокращается детрузор и

расслабляется сфинктер, моча выводится(парасимпатическая

часть). По такому типу мочеиспускание осуществляется у детей в

первые годы, когда акт мочеиспускания не контролируется

сознательно, а осуществляется за механизмом безусловного

рефлекса. У здорового взрослого человека мочеиспускание

осуществляется по типу условного рефлекса: человек сознательно

может задержать мочеиспускание при возникновении позыва и

опорожнять пузырь по желанию.

7. Произвольная регуляция мочеиспускания

Осуществляется с участием корковых сенсорных и моторных зон.

Афферентная часть этого условного рефлекса начинается

рецепторами, которые находятся в участке внутреннего

сфинктера. Далее сигнал через спинномозговые узлы, задние

корешки, задние канатики, продолговатый мозг, мост, средний

мозг направляется к сенсорному участку коры (girus fornicatus),

откуда по ассоциативным волокнам импульсы поступают в

корковый двигательный центр мочеиспускания, который

локализируется в парацентральной дольке (lobulus paracentralis).

8.

Эфферентная часть рефлекса в составе корково-спинномозгового пути

проходит в боковых и передних канатиках спинного мозга и заканчивается в

спинальных центрах мочеиспускания (S2-S4 сегменты), которые имеют

двустороннюю корковую связь. Далее волокна через передние корешки,

половое сплетение и половой нерв (n. pudendus) достигают внешнего

сфинктера мочевого пузыря. При сокращении внешнего сфинктера детрузор

расслабляется и наступает торможение позыва к мочеиспусканию. При

мочеиспускании напрягается не только детрузор, но и мышцы диафрагмы,

брюшного пресса, в свою очередь внутренний и внешний сфинктеры

расслабляются.

9.

С момента рождения у ребенка процесс мочеиспускания происходит

спонтанно, как простой рефлекс, замыкающийся на уровне спинального

центра регуляции мочеиспускания.

В возрасте от 8 мес. До 1,5 лет в рефлекторную цепь включаются

подкорковые центры, а по мере включения элементов воспитания и корковые

условно-рефлекторные центры.

К 4 годам большинство детей контролируют мочеиспускание.

Супраспинальный контроль становится полным, если ребенок научился

вызывать мочеиспускание при небольшом наполнении мочевого пузыря.

10. Нейрогенный мочевой пузырь

Нейрогенный мочевой пузырь

Нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря нельзя рассматривать

как самостоятельное заболевание в общепринятом смысле этого

слова. Это собирательный синдром, объединяющий состояния,

возникающие в связи с врожденными или приобретенными

поражениями на различных уровнях нервных путей и центров,

иннервирующих мочевой пузырь и обеспечивающих функцию

произвольного мочеиспускания. Все формы нейрогенных

дисфункций объединяет факт разобщения мочевого пузыря как

рабочей системы с корковыми центрами, обеспечивающими

произвольный характер мочеиспускания у человека.

11. Классификация нейрогенных дисфункций мочевого пузыря

Незаторможенный корковый мочевой пузырь.

Рефлекторный спинальный мочевой пузырь.

Неадаптированный мочевой пузырь:

спинальный;

ганглионарный.

Арефлекторный мочевой пузырь:

спинальный;

ганглионарный;

интрамуральный первичный (мегалоцист);

интрамуральный вторичный (мионейрогенная атония).

Смешанный (арефлекторно-неадаптированный) мочевой пузырь.

Сморщенный мочевой пузырь.

12. Этиология

1)Воспалительно-дегенеративные заболевания и опухоли головного и

спинного мозга и их оболочек, внеспинальных и интрамуральных

центров мочевого пузыря и проводящих путей (частные формы энцефалит, диабетические и поствакцинальные невриты,

холестеатомы, туберкуломы, демиелинизирующие заболевания и т.

д.).

2)Травматические повреждения этих же образований в самом

широком смысле (инсульты, разрывы, сдавления, разрушения,

включая травму околопузырных нервных образований при тяжелых

родах или хирургических вмешательствах на органах таза).

3)Врожденные дефекты терминального отдела позвоночника и

спинного мозга.

4)Поражение интрамуральной нервной системы мочевого пузыря при

обструктивных уропатиях и врожденное недоразвитие пузырных

ганглиев.

13.

При двустороннем поражении коры и ее связей со спинальными (крестцовыми) центрами мочеиспускания возникают нарушения мочеиспускания по

центральному типу, которые могут проявляться полной задержкой мочи

(retention urinae), возникающей в острый период болезни (миелит, спинальная

травма и т. п.). В этом случае угнетается рефлекторная деятельность спинного

мозга, исчезают спинальные рефлексы, в частности, рефлекс опорожнения

мочевого пузыря — сфинктер находится в состоянии сокращения, детрузор

расслаблен и не функционирует. Моча растягивает пузырь до больших

размеров. В таких случаях необходима катетеризация мочевого пузыря. В

дальнейшем (через 1-3 нед) повышается рефлекторная возбуждаемость

сегментарного аппарата спинного мозга и задержка мочи сменяется ее недержанием. Моча выделяется периодически небольшими порциями по мере

того, как она накапливается в пузыре; т. е. мочевой пузырь опорожняется автоматически, функционирует по типу безусловного (спинального) рефлекса:

накопление определенного количества мочи приводит к расслаблению

сфинктера и сокращению детрузора. Такое нарушение мочеиспускания называется периодическое (перемежающееся) недержание мочи

(incontinention intermittens).

14.

В результате частичного поражения боковых канатиков спинного мозга на

уровне шейно-грудных сегментов возникают императивные позывы к

мочеиспусканию. В таких случаях больной ощущает позыв, но задержать его

сознательно не может. Это нарушение возникает вследствие усиления рефлекторного сокращения мочевого пузыря и сочетается с другими неврологическими проявлениями расторможения спинальных рефлексов: высокими

сухожильными рефлексами, клонусами стоп, защитными рефлексами

15.

Если патологический процесс локализируется в крестцовых сегментах

спинного мозга, корешках конского хвоста и периферических нервах (n.

hypogastricus, n. pudendus), т. е. нарушается парасимпатическая иннервация

мочевого пузыря, возникают нарушения функции тазовых органов по

периферическому типу. В острый период болезни в результате паралича детрузора и сохранения эластичности шейки мочевого пузыря возникает полная

задержка мочи, или парадоксальная задержка мочи (ishuria paradoxa) с

выделением мочи каплями при переполненном мочевом пузыре в случае задержки мочеиспускания (за счет механического перерастяжения сфинктера

мочевого пузыря). В последующем шейка мочевого пузыря теряет свою

эластичность, а сфинктер в таком случае раскрытый, наступает денервация

внутреннего и внешнего сфинктеров, поэтому возникает истинное недержание мочи (incontinention vera) с выделением мочи по мере поступления ее в

мочевой пузырь.

16. Спасибо за внимание!

Источник