Иннервация мочевого пузыря и мочеточников

Содержание статьи

изиология мочевого пузыря. Иннервация мочевого пузыря

Физиология мочевого пузыря. Иннервация мочевого пузыряМочеиспускание — процесс, в результате которого опорожняется наполненный мочевой пузырь. Процесс состоит из двух этапов. Первый этап — постепенное наполнение мочевого пузыря до тех пор, пока напряжение его стенок не достигнет предельного уровня, что приводит ко второму этапу, на котором благодаря рефлексу мочеиспускания происходит опорожнение мочевого пузыря или возникает осознанный позыв к мочеиспусканию. Несмотря на то, что рефлекс мочеиспускания регулируется автономной нервной системой с центрами в спинном мозге, он может быть заторможен или активирован под влиянием корковых или стволовых структур.

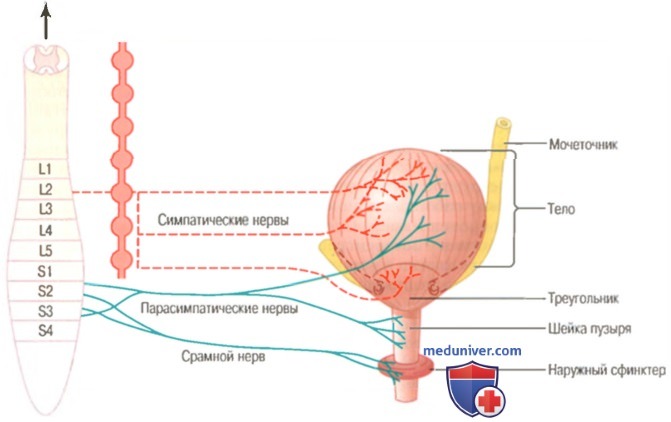

а) Физиологическая анатомия и нервные связи мочевого пузыря. Мочевой пузырь, изображенный на рисунке выше, представляет собой камеру из гладких мышц и состоит из двух основных частей: (1) тела, в котором собирается моча; (2) шейки — воронкообразного продолжения тела, идущего вниз и кпереди в область урогенитального треугольника, соединяясь с уретрой. Нижнюю часть шейки пузыря из-за связи с уретрой также называют задней уретрой. Гладкую мышцу пузыря называют детрузором. Его мышечные волокна распространяются во всех направлениях, при сокращении мышцы давление в пузыре возрастает от 40 до 60 мм рт. ст. Следовательно, сокращения детрузора является главным моментом опорожнения пузыря. Гладкие мышцы детрузора, соединяясь в единое целое, создают между собой электрические контакты с низким сопротивлением. Следовательно, потенциал действия способен распространяться по детрузору от клетки к клетке, вызывая затем одновременное сокращение всего органа целиком. На задней стенке пузыря, сразу выше шейки, находится небольшая треугольная область, называемая мочевым треугольником. Самый нижний угол треугольника обращен к задней уретре. Два мочеточника впадают в мочевой пузырь в области верхних углов треугольника. Опознать область треугольника можно по следующему признаку: слизистая оболочка, выстилающая пузырь изнутри, в области треугольника является гладкой в отличие от других частей, где она образует складки. Каждый мочеточник перед впадением в мочевой пузырь направляется к нему под косым углом, проходя в толще детрузора под слизистой на протяжении 1-2 см. Длина шейки пузыря (задней уретры) составляет 2-3 см, ее стенка состоит из мышечных волокон детрузора, переплетенных с большим количеством эластических волокон. Мышечную ткань данной области называют внутренним сфинктером. Его тонические сокращения в норме не позволяют моче находиться в шейке и задней уретре, предотвращая таким образом опорожнение мочевого пузыря до тех пор, пока давление в нем не достигнет критической величины. Задняя уретра, продолжаясь, прободает урогенитальную диафрагму, содержащую мышечный слой, называемый наружным сфинктером мочевого пузыря. Эта мышца — поперечнополосатая, ее сокращения — произвольные в отличие от других отделов мочевого пузыря, стенка которого содержит гладкие мышцы. Мускулатура наружного сфинктера находится под контролем нервной системы, подчиняясь сознанию. Такой осознанный контроль способен подавить непроизвольную попытку опорожнить мочевой пузырь. б) Иннервация мочевого пузыря. Основная иннервация мочевого пузыря осуществляется тазовыми нервами, являющимися частью крестцового сплетения спинного мозга, в основном на уровне S2 и S3. В состав тазовых нервов входят как чувствительные, так и двигательные волокна. Информация о степени растяжения стенки мочевого пузыря распространяется по чувствительным волокнам. Сигналы о растяжении задней уретры особенно интенсивны, именно они в основном ответственны за активацию рефлексов, направленных на опорожнение мочевого пузыря. Двигательные волокна тазовых нервов являются парасимпатическими, они заканчиваются в ганглиях стенки пузыря, откуда берут начало короткие постганглионарные волокна, иннервирующие детрузор. Помимо парасимпатической иннервации с помощью тазовых нервов в нервной регуляции мочевого пузыря участвуют еще два вида волокон. Наиболее важными являются соматические двигательные волокна, иннервирующие с помощью срамного нерва произвольную скелетную мускулатуру наружного сфинктера пузыря. Мочевой пузырь также получает симпатическую иннервацию от подчревного нерва, содержащего волокна в основном от сегмента L2 спинного мозга. Эти симпатические волокна иннервируют преимущественно сосуды и мало влияют на сокращения стенки. В составе симпатических нервов содержатся также чувствительные волокна, способные играть важную роль в формировании ощущений переполнения пузыря и в некоторых случаях — боли. — Также рекомендуем «Движение мочи из почки. Наполнение мочевого пузыря и его тонус» Оглавление темы «Физиология почек и их функция»: |

Источник

Мочеточники и мочевой пузырь. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мочеточник, ureter, начинается от суженной части почечной лоханки и заканчивается впадением в мочевой пузырь. Функция мочеточника заключается в выведении мочи из почки в мочевой пузырь. Мочеточник имеет форму трубки длиной 30—35 см и шириной до 8 мм. В 3 местах мочеточник имеет сужения: начало МЪчеточника из лоханки, переход брюшной части мочеточника в тазовую, где пересекается пограничная линия таза, и в месте впадения мочеточника в мочевой пузырь. Ширина его просвета составляет 3—4 мм. Мочеточник лежит забрюшинно (ретропе-ритонеально). В мочеточнике различают следующие части: брюшную, тазовую и внутристеночную. Брюшная часть,pars abdominalis, лежит на передней поверхности большой поясничной мышцы. Начало правого мочеточника находится позади нисходящей части двенадцатиперстной кишки, а левого — позади две-надцатиперстно-тощего изгиба. Спереди от мочеточника располагаются яичковые (яичниковые) артерия и вена, париетальная брюшина. При переходе в тазовую часть правый мочеточник лежит позади корня брыжейки сигмовидной ободочной кишки. Тазовая часть,pars pelvina [pars pelvica] /правого мочеточника располагается впереди правых внутренних подвздошных артерии и вены, а левого — впереди общих подвздошных артерии и вены. В полости малого таза каждый мочеточник находится впереди от внутренней подвздошной артерии и медиальнее от запиратель-ных артерии и вены. Просвет мочеточника в тазовой части сужен.

У женщин тазовая часть мочеточника проходит позади яич ника, затем мочеточник с латеральной стороны огибает шейку матки, после чего ложится между передней стенкой влагалища и мочевым пузырем. У мужчин тазовая часть располагается кнаружи от семяиыносящего проток;, ,атем пересекает его и несколько ниже верхнего края семенного пузырька входит в мочевой пузырь. Ко-‘нечный отдел тазовой части мочеточника,

прободающий стенки мочевого пузыря в косом направлении на протяжении 1,5—2 см, называют внутристеночной частью.

Стенка мочеточника состоит из трех оболочек. Внутренняя слизистая оболочка,tunica mucosa, образует продольные складки. Средняя мышечная оболочка,tunica mus,culdris, в верхней части мочеточника состоит из двух мышечных слоев — продольного и циркулярного, а в нижней — из трех слоев: продольных внутреннего и наружного и среднего — циркулярного. Снаружи мочеточник имеет адвентициальную оболочку,tunica adventitia. Сосуды и нервы мочеточника.Кровеносные сосуды мочеточника происходят из нескольких источников. К верхней части мочеточника подходят мочеточниковые ветви {rr. ureterici) из почечной, яичниковой (яичковой) артерий (о. renalis, a. testicularis, s. ovdrica). Средняя часть мочеточника кровоснабжается моче-точниковыми ветвями (rr. ureterici) из брюшной части аорты, от общей и внутренней подвздошных артерий. К нижней части мочеточника идут ветви (rr. ureterici) от средней прямокишечной и нижней мочепузырной артерий. Вены мочеточника впадают в поясничные и внутренние подвздошные вены.

Лимфатические сосуды мочеточника впадают в поясничные и внутренние подвздошные лимфатические узлы,., Нервы моч»4 точника берут начало от почечного, мочеточникового и нижнего подчревного сплетений. Парасимпатическая иннервация верхней части мочеточника осуществляется из блуждающего нерва (через почечное сплетение), а нижней части—из тазовых внутренностных нервов.

Рентгеноанатомия мочеточников.На рентгенограмме мочеточник имеет вид узкой тени с четкими и гладкими контурами (рис. 7). По выходе из почечной лоханки правый и левый мочеточники приближаются к поперечным отросткам поясничных позвонков, образуя в поясничной части изгиб в медиальную сторону. В полости таза мочеточники изогнуты в латеральную сторону. Перед впадением в мочевой пузырь они вновь изогнуты медиально. При рентгеноскопии мочеточников у живого человека, помимо описанных анатомических сужений, можно видеть физиологические сужения, связанные с перистальтикой мочеточников.

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

Мочевой пузырь, vesica urinaria, — непарный полый орган (рис. 8), выполняющий функцию резервуара для мочи, которая из пузыря выводится наружу через мочеиспускательный канал.

Форма и размеры мочевого пузыря изменяются по мере наполнения его мочой. Наполненный пузырь имеет округлую форму. Емкость мочевого пузыря у взрослого человека до 250— 500 мл.

В мочевом пузыре выделяют передневерхнюю часть, которая обращена к передней брюшной стенке, — верхушку пузыря,apex vesicae. От верхушки пузыря к пупку идет фиброзный тяж — срединная пупочная связка,lig. umbilicale medianum, — остаток зародышевого мочевого протока (urachus). Без выраженной границы верхушка пузыря переходит в расширяющуюся часть — тело пузыря,corpus vesicae. Продолжаясь кзади и вниз, тело пузыря переходит в дно пузыря,fundusiesicae. Нижняя часть мочевого пузыря воронкообразно сужается и переходит в мочеиспускательный канал. Эта часть получила название шейки пузыря,cervix vesicae. В нижнем отделе шейки пузыря находится внутреннее отверстие мочеиспускательного канала,ostium uret-hrae internum.

Топография мочевого пузыря.Мочевой пузырь расположен в полости малого таза и лежит позади лобкового симфиза. Своей передней поверхностью он обращен к лобковому симфизу, от которого отграничен слоем рыхлой клетчатки, залегающей в позадилобковом пространстве. При наполнении мочевого пузыря мочой его верхушка выступает над лобковым симфизом и соприкасается с передней брюшной стенкой. Задняя поверхность мочевого пузыря у мужчин прилежит к прямой кишке, семенным пузырькам и ампулам семявыносящих протоков, а дно — к предстательной железе (рис. 9). У женщин задняя поверхность моче вого пузыря соприкасается с передней стенкой шейки матки и влагалища, а дно — с мочеполовой диафрагмой. Боковые поверхности мочевого пузыря у мужчин и женщин граничат с мышцей, поднимающей задний проход. К верхней поверхности мочевого пузыря у мужчин прилежат петли тонкой кишки, а у женщин — матка. Наполненный мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине мезоперитонеально; пустой, спавшийся — ретроперитонеально.

Брюшина покрывает мочевой пузырь сверху, с боков и сзади, а затем у мужчин переходит на прямую кишку (прямокишечно-пузырное углубление), у женщин — на матку (пузырно-маточное углубление). Брюшина, покрывающая мочевой пузырь, соединена с его стенкой рыхло. Мочевой пузырь фиксирован к стенкам малого таза и соединен с рядом лежащими органами при помощи фиброзных тяжей. С пупком верхушку пузыря соединяет срединная пупочная связка. Нижняя часть мочевого пузыря прикреплена к стенкам малого таза и соседним органам связками, образующимися за счет соединительнотканных пучков и волокон так называемой тазовой фасции. У мужчин имеется лобково-предстательная связка, lig. puboprostdticum, а у женщин — лобково-пузырная связка, lig. pubovesicale. Kpo ме связок, мочевой пузырь укреплен также мышечными пучками, образующими лобково-пузыр-ную мышцу,т. pubovesi-calis, и прямокишечно-пузырную,т. rectovesicalis. Последняя имеется только у мужчин. Как у мужчин, так и у женщин мочевой пузырь в определенной степени фиксирован за счет начальной части мочеиспускательного канала и концевых

отделов мочеточников, а также предстательной железы у мужчин и мочеполовой диафрагмы у женщин.

Строение мочевого пузыря.Стенка мочевого пузыря (у мужчин и женщин) состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной оболочки и адвентиции, а в местах, покрытых брюшиной, и серозной оболочки. У наполненного мочой пузыря стенки растянуты, тонкие (2—3 мм). После опорожнения пузырь уменьшается в размерах, его стенка благодаря мышечной оболочке сокращается и достигает в толщину 12—15мм.

Слизистая оболочка,tunica mucosa, выстилает изнутри мочевой пузырь и при опорожненном пузыре образует складки. При наполнении пузыря мочой складки слизистой оболочки полностью расправляются. Слизистая оболочка имеет розоватый цвет, подвижна, легко собирается в складки, за исключением небольшого участка в области дна пузыря — треугольника мочевого

узыря,trigonum vesicae, где слизистая оболочка плотно сращена с мышечной оболочкой. В передней части дна мочевого пузыря (у вершины треугольника) на слизистой оболочке имеется внутреннее отверстие мочеиспускательного канала, а в каждом углу треугольника (на концах задней границы)—отверстие мочеточника (правое и левое), ostium ureteris (dextrum et sinistrum). Вдоль основания (задней границы) мочепузырного треугольника проходит межмочеточниковая складка, plica interureterica.

Подслизистая основа,tela submucosa, хорошо развита в стенке мочевого пузыря. Благодаря ей слизистая оболочка может собираться в складки. В области треугольника мочевого пузыря подслизистая основа отсутствует. Кнаружи от нее в стенке мочевого пузыря находится мышечная оболочка,tunica mus-culdris, состоящая из трех нечетко отграниченных слоев, образованных гладкой мышечной тканью. Наружный и внутренний слои имеют продольное направление, а средний, наиболее развитый,— циркулярное. В области шейки мочевого пузыря и внутреннего отверстия мочеиспускательного канала средний циркулярный слой выражен наиболее хорошо. У начала мочеиспускательного канала из этого слоя образован сжимагель мочевого пузыря,т. sphinctet ->esicae. Мышечная оболочка мочевого пузыря при ее сокращении (и одновременном раскрытии сжимате-ля) уменьшает объем органа и изгоняет мочу наружу через мочеиспускательный канал. В связи с этой функцией мышечной оболочки мочевого пузыря ее называют мышцей, выталкивающей мочу,т. detrusor vesicae.

Сосуды и нервы мочевого пузыря.К верхушке и телу мочевого пузыря подходят верхние мочепузырные артерии — ветви правой и левой пупочных артерий. Боковые стенки и дно мочевого пузыря кровоснабжаются за счет ветвей нижних мочепу-зырных артерий (ветви внутренних подвздошных артерий).

Венозная кровь от стенок мочевого пузыря оттекает в венозное сплетение мочевого пузыря, а также по мочепузырным венам непосредственно во внутренние подвздошные вены. Лимфатические сосуды мочевого пузыря впадают во внутренние подвздошные лимфатические узлы. Мочевой пузырь получает симпатическую иннервацию из нижнего подчревного сплетения, парасимпатическую— по тазовым внутренностным нервам и чувствительную—из крестцового сплетения (из половых нервов).

Рентгеноанатомия мочевого пузыря.Мочевой пузырь при наполнении его контрастной массой на рентгенограмме (в передне-заднем положении) имеет форму диска с гладкими контурами. При боковой проекции на рентгенограмме мочевой пузырь приобретает форму неправильного треугольника. Для исследования мочевого пузыря применяют также метод цистоскопии (осмотр слизистой оболочки), позволяющий определить состояние, цвет, рельеф слизистой оболочки, отверстий мочеточников и поступление мочи в мочевой пузырь.

Источник

Какие симптомы говорят о нарушениях иннервации мочевого пузыря? — Семейная клиника ОПОРА г. Екатеринбург

Мочевыделительная система человека с множественными нервными окончаниями представляет собой сложный механизм. Важным элементом в его работе является возникновение позыва к выводу мочи, способность человека контролировать сдерживание и расслабление мышц. Этот процесс гарантирует иннервация мочевого пузыря (иначе: его связь с ЦНС). Специальные импульсы передаются по нервным тканям, подавая своеобразные сигналы о его заполнении.

Мочевой пузырь – это расположенный в малом тазу орган полого строения. Он служит своеобразным резервуаром для накопления урины (мочи), продуцируемой почками с целью дальнейшего ее выведения из организма.

Благодаря иннервации человек определенное время может сдерживать опорожнение мочевого пузыря усилием воли. Нарушение деятельности нервной системы приводит к сбою в хорошо налаженной системе мочеотделения, что может привести к нейрогенному синдрому.

Алгоритм мочевыделения

Для большего понимания затронутой темы рассмотрим детальный механизм мочевыделения. Средний объем мочевика взрослого человека составляет 500 мл. Однако у обоих полов показатель объема может варьироваться. У мужского пола он доходит до 750 мл, а у женского не превосходит 550 мл.

Итак, непрекращающееся функционирование почек осуществляет время от времени заполнение мочевика уриной. Его способность к расширению стенок дает возможность моче наполнить пузырь до 150 мл, не вызывая при этом никакого дискомфорта. Когда же жидкость превышает указанный объем, то полость органа переходят в стадию растяжения, а давление в нем увеличивается и возникает желание к мочеиспусканию.

Реакция на раздражитель происходит на уровне рефлекса. В смежной области уретрального канала и мочевого пузыря находится внутренний сфинктер, а чуть ниже наружный. Когда полость органа не заполнена жидкостью сверхнормы и не испытывает давления, мышцы внутреннего и наружного сфинктеров сомкнуты, тем самым препятствуя самопроизвольному выделению урины. При появлении же сигналов к опорожнению клапаны ослабляются, стенки пузыря сокращаются, выделяется урина.

Болезни, спровоцированные иннервацией органа в наполненном и опустошенном от мочи состоянии

Эксцесс иннервации ведут к нейрогенному мочевому пузырю. Данный недуг говорит о начале некорректной работы мочевыводящих каналов. Проблемы мочевыводящих путей могут быть получены в течении жизни или оказаться врожденным расстройством, взаимосвязанным с нервами.

Связь мочевого пузыря с нервной системой очень важна для полноценной жизни человека. При возникновении болезни у больного атрофируются мочевыделительные каналы, либо они работают слишком активно. Такие нарушения могут проявиться с травмами или параллельными болезнями (патологии переднего отдела центральной нервной системы, рассеянный склероз, инсульт, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, поражения спинного мозга). Больной полностью теряет контроль над процессом выведения мочи из организма.

В свою очередь нейрогенность мышечного органа подразделяется на гиперактивный и гипоактивный вид развития болезни.

Модель заболевания

Взаимодействие органа мочевыделения с ЦНС происходит за счет присутствия в нем нескольких видов нервов:

- симпатические;

- парасимпатические;

- чувствительные волокна.

Стенки пузыря оснащены множеством рецепторных нервных путей, рассеянных нейронов ВНС (вегетативной нервной системы), а также нервными узлами. Работоспособность перечисленных элементов является основой регулярного управления испускания мочи, поскольку каждый из них исполняет конкретную задачу. Разные нарушения иннервации мочевого пузыря могут привести к множеству расстройств.

Парасимпатическая иннервация

Парасимпатический центр (возбуждающие волокна) располагается в крестцовом отделе спинного мозга. Именно тут начинаются предузловые волокна (преганглионарные), которые формируют тазовое сплетение и участвуют в иннервации тазовых органов.

Волокна активизируют нервные узлы (ганглии), которые находятся в стенках пузыря, затем гладкая мышца сжимается, вследствие этого ослабляются мышцы сфинктера, происходит выделение урины.

Симпатический тип заболевания

Клетки вегетативной нервной системы, принимающие участие в выделении жидкости, находятся в промежуточном латеральном столбе поясничной области спинного мозга. Основная задача состоит в стимуляции закрытия шейки, за счет чего в полости пузыря собирается жидкость.

Поэтому симпатические (задерживающие) нервные окончания в значительном количестве находятся в треугольнике органа мочевыделительной системы и шейке. На процесс выделения мочи симпатические волокна почти не оказывают влияния.

Роль чувствительных нервов

В состав тазовых нервов включены чувствительные нервные волокна, которые посылают сигналы о том, насколько растянулись стенки пузыря. Самые сильные из них исходят от заднего отдела уретрального канала. Собственно они и ответственны за появление рефлекса к опустошению полости мочевика.

Рефлекс парурии (мочеиспускания)

По мере того как мочевик наполняется, появляются быстрые колебания в виде реакции миоцитов на воздействие электрохимического импульса. Стимулирует рефлекторные сокращения активизация нервных окончаний растяжения отдела задней уретры. Нервные импульсы от рецепторов разносятся в крестцовые сегменты (корешки) дорсального мозга по тазовым нервам.

Рефлекс мочеиспускания представляет собой совокупность периодически повторяющихся процессов.

- По мере наполнения пузыря мочой возрастает давление.

- Сокращение пузыря приводит в действие растяжения.

- Поток пульсации нарастает и усиливает сокращения стенки мочевого пузыря.

- Импульсы от сокращений переносятся по тазовым нервам к корешкам спинного мозга, и ЦНС формирует позыв к парурии.

- Сокращения пузыря при мочеиспускании расслабляют детрузор, и давление стабилизируется.

Рефлекс парурии будет увеличиваться до тех пор, пока не произойдет акт испускания урины.

Нарушение нервной регуляции мочеиспускания

Сбои иннервации органа могут проявить себя в 3 случаях:

- Гиперрефлекторный пузырь. Моча не может накопиться даже до минимального объема и начинает сразу выделяться. Из-за этого человек ощущает учащенные позывы к мочеиспусканию, при этом количество испускаемой урины минимально. Данное нарушение является следствием серьезных проблем с ЦНС.

- Гипорефлекторность органа. Означает, что жидкость скапливается сверхнормы (до 1,5 л), при этом опустошение мочевого пузыря вызывает трудности. Гипорефлекторность может спровоцировать появление воспаления, развития инфекции в почках. Для данного вид нарушения иннервации характерно поражение крестцового отдела головного мозга.

- Арефлекторность. В этом случае человек не может контролировать процесс мочеиспускания, так как оно осуществляется самопроизвольно в момент предельного скопления урины в полости.

Все 3 случая обусловлены различными причинами. Самыми частыми являются:

- черепно-мозговая травма;

- болезни сердца;

- заболевание сосудов;

- новообразования в мозгу;

- рассеянный склероз.

Распознать патологическое состояние исходя лишь из внешних признаков проблематично. Форма заболевания напрямую связана с зоной мозга, которая подверглась отклонениям.

Для обозначения нарушения деятельности накопителя урины из-за нервных нарушений, в медицинской практике был введен специальный термин – «нейрогенность пузыря». Разные типы поражений нервных путей по-своему воздействуют на вывод мочи из организма человека, что и будет рассмотрено далее.

Иннервация мочевого пузыря

Передачу импульсов обеспечивает вегетативная НС, дендриты и корешки Основную связь мочевого пузыря с ЦНС обеспечивают соматические нервы, соединенные друг с другом и образующие Тазовые нервы состоят из афферентных (чувствительных) и эфферентных (моторных) волокон. Сигналы о степени растяжения мочевика передаются по афферентным волокнам. Импульсы, исходящие от задней уретры, способствуют активации рефлексов, сориентированных на мочеиспускание.

Опорожнение мочевого пузыря может быть рефлекторным или произвольным. Безусловное мочеиспускание осуществляется благодаря нейронам симпатической и парасимпатической иннервации. За осмысленное мочеиспускание отвечают центростремительные единицы нервной ткани. При заполнении органа уриной повышается давление, возбужденные сенсоры посылают сигнал в дорсальный мозг, а далее в большие полушария.

Поражения мозга, нарушающие иннервацию

Нарушать иннервацию могут такие патологии мозга:

- Рассеянный склероз. Ведет к сбою функционирование боковых, задних столбцов шейного отдела спинного мозга. У 50% пациентов при этом выявлен факт непроизвольного испускания урины. Основные признаки развиваются со временем. Секвестрация межпозвонковой грыжи начальной стадии влечет за собой приостановку вывода урины, трудность опустошения органа. После проявляются признаки раздражения.

- Супраспинальные нарушения двигательных систем мозга. Поражают конкретно рефлекторную функцию мочеиспускания. Симптомы – энурез, учащенные позывы, в том числе и ночью. Но, поскольку координирование функционирования базовых мышц мочевика сохранено, то давление внутри него остается в пределах нормы, тем самым, исключая развитие урологических болезней.

- Периферический паралич. Препятствует рефлекторному сокращению мышц, что не дает мышце нижнего сфинктера самостоятельно расслабляться.

- Диабетическая нейропатия. Нарушает функционирование выталкивания урины из полости органа.

- Стеноз поясничного отдела позвоночного столба. Поражает систему мочеиспускания в зависимости от разновидности, уровня разрушительного процесса.

- Синдром конского хвоста. Может вызвать недержание из-за переполненности пузыря, а также приостановку вывода мочи из организма.

- Скрытый спинальный дизрафизм (ССД). Влечет за собой сбой рефлексии пузыря, поэтому контроль мочеиспускания человеку неподвластен. Выделение жидкости начинается самопроизвольно при переполненном жидкостью органе.

Варианты дисфункций при значительных повреждениях мозга

Последствия для мочевыделительной системы при полном поражении спинного мозга:

- Нарушенная деятельность надкрестцовых участков спинного мозга, вызванная новообразованием, воспалительным процессом, травмой. Вначале развивается гиперрефлексия мышечной оболочки органа (детрузора), после начинается самостоятельное сокращение мышц сфинктера и пузыря. В итоге давление в органе увеличивается, а объем жидкости на выходе скуден.

- Поражение деятельности крестцовых элементов спинного мозга по причине травмы, грыжи. Частота позывов уменьшается, затрудняется вывод мочи. Процесс мочевыделения становится для человека бесконтрольным. Самостоятельное выделение жидкости происходит при переполненности пузыря.

Влияние нарушения иннервации на мочевыводящие пути

При неправильной иннервации нарушается кровоснабжение органов мочевыводящих путей. Так, при нейрогенном мочевом пузыре часто присоединяется цистит, который может вызвать микроцист.

Микроцист – это уменьшение в размере мочевого пузыря из-за хронического воспаления. При микроцисте значительно нарушается функция мочевого пузыря. Микроцист является одним из наиболее сложных осложнений хронического цистита и нейрогенного мочевого пузыря.

При остатках мочи в мочевом пузыре повышается риск воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. Если нейрогенный мочевой пузырь осложнился циститом, то это представляет опасность для здоровья и требует иногда оперативного вмешательства.

Диагностика

Диагностика заболевания берет свое начало с подробного опроса пациента. Далее могут быть использованы следующие методы:

- Больному предлагают несколько дней вести журнал мочеиспусканий, в котором будут отмечены время, объем употребляемой жидкости.

- Тщательное обследование органов мочевыделительной системы на присутствие инфекции, посредством взятия пробы урины.

- Исследование внутренних органов системы с помощью: УЗИ, МРТ, рентгена с предварительным введение контрастного средства. Такие способы необходимы для исключения симптомов воспалительного процесса, различных аномалий путей мочевыведения.

- Обследование нервной системы для установления (опровержения) патологического состояния головного, спинного мозга при помощи КТ, МРТ.

Не исключены случаи, когда обследование не может найти причину, тогда в заключении говорится о нейрогенном мочевом пузыре неопределенного происхождения.

Лечение

Лечение определяется характером поражения, его степенью и бывает:

- медикаментозным;

- хирургическим;

- немедикаментозным.

Иннервация восстанавливается в полном объеме при применении разных методов лечения.

- Терапия для активизации всех отделов нервной системы с применением таких средств:

- холиномиметики;

- коферменты;

- андреномиметики;

- препараты: Ацеклидин, Цитрохром С, Изоптин.

- Метод электрической стимуляции мочевыделительной системы с целью активизации работы сфинктеров.

- Применение антидепрессантов, транквилизаторов для поддержки вегетативной регуляции.

Срочная госпитализация требуется при полном прекращении выделения урины. В таком случае до полного излечения для ее выведения используются катетеры. Иннервацию можно восстановить в полном объеме. В период лечения важен режим сна, прогулки, гимнастика.

Мочеотделительный процесс тесно связан с состоянием ЦНС. При нарушении нервных импульсов в одном из ее отделов может возникнуть иннервация мочевого пузыря. Важным является фактор обращения к врачу, своевременное диагностирование и терапия. Связь с ЦНС можно восстановить в полном объеме.

Трофическая функция нервов имеет меньшее значение для нормальной жизнедеятельности тканей, чем кровоснабжение, но в то же время нарушение иннервации может привести к развитию поверхностных некрозов — нейротрофических язв.

Особенность нейротрофических язв — резкое угнетение репаративных процессов. Во многом это связано с тем, что трудно устранить или хотя бы уменьшить влияние этиологического фактора (нарушенной иннервации).

Нейротрофические язвы могут образоваться при повреждении и заболеваниях спинного мозга (травма позвоночника, сирингомиелия), повреждёнии периферических нервов.

Гиперактивный вид нейрогенного органа накопления и выведения мочи

Данный тип развития недомогания нейрогенного мочевого пузыря влечет за собой нарушенную работу части нервной системы, которая расположена над мостом переднего отдела центральной нервной системы. В таком случае напряженность мышц мочевыделительной системы становится более интенсивной.

Врачи диагностируют такие явления как гиперрефлексия детрузора. Такой вид эксцесса иннервации мешковидного органа приводит к неконтролируемому мочеиспусканию, непроизвольное выделение мочи может начаться в любой неподходящий момент. Болезнь причиняет человеку тяжелые социальный и психологический дискомфорт.

При заболевании гиперактивным детрузором у больного моча не накапливается в полом органе, поэтому он вынужден посещать уборную много раз.

Диагностирование и своевременная терапия

Пациенту необходимо сдать общие анализы крови и мочи для выявления возможного воспалительного процесса. Также следует пройти ряд процедур для комплексного обследования мочевыводящих путей, таких как: УЗИ, уретроцитография, цитоскопия, урография, МРТ при необходимости и другие.

Для исследования неврологических отклонений могут назначить пройти обследование ЭЭГ, МРТ или назначить обследования при помощи других методик. Болезнь нейрогенного мочевого пузыря довольно часто излечивается. Главное вовремя обратится к специалисту. Из медикаментов вам могут быть назначены медикаменты, улучшающие циркуляцию крови, антибиотики, андреноблокаторы, холинолитики.

Гипоактивный тип нейрогенного мышечного пузыря

Это вид болезни начинает свое развитие под мостом головного мозга, в большинстве поражение происходит в крестцовой области. Такая дефективность нервной системы влечет не полные сокращения мышц нижних выводящих мочу или совершенное отсутствие необходимых сокращений. Такое течение болезни врачи диагностируют как арефлексия детрузора.

Пациенты просто не способны физиологически сходить нормально в туалет при заполненном органе. Они теряют чувствительность опустошенности мышечного органа, страдая от болей в мочеиспускательном канале. Некоторые не чувствуют позывов к мочеиспусканию, не могут контролировать круговую мышцу, которая служит для сужения либо замыкания мочевого протока.

Источник