Что такое мочевой пузырь у рыб

Содержание статьи

Выделительная система рыб: особенности, строение и функции. Какие органы образуют выделительную систему рыб?

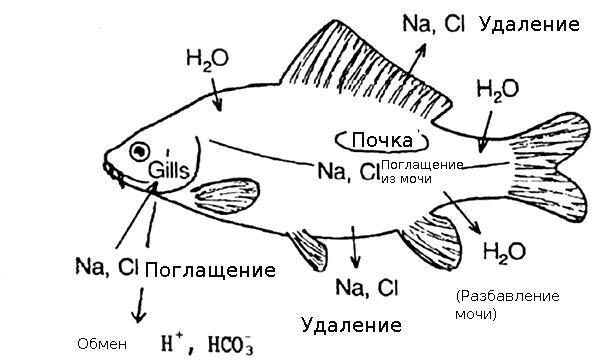

Основной функцией выделительной системы любого живого существа, в том числе и рыбы, является вывод из организма продуктов обмена веществ и сохранение водно-солевого баланса в крови и тканях. Разумеется, выделительная система рыб имеет более простое строение, чем, к примеру, человеческая. Выполнение функций происходит по определенной цепочке, для понимания которой следует изучить строение системы в целом и работу ее органов в отдельности.

Строение: какие органы образуют выделительную систему рыбы

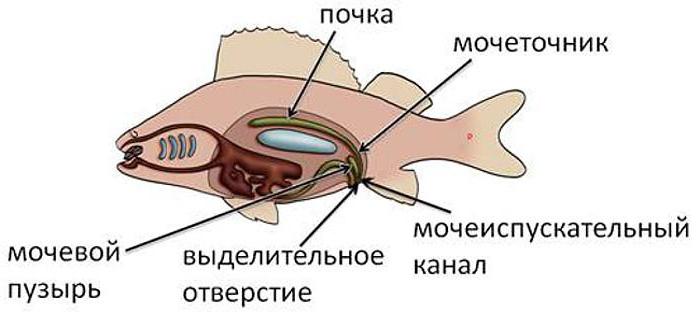

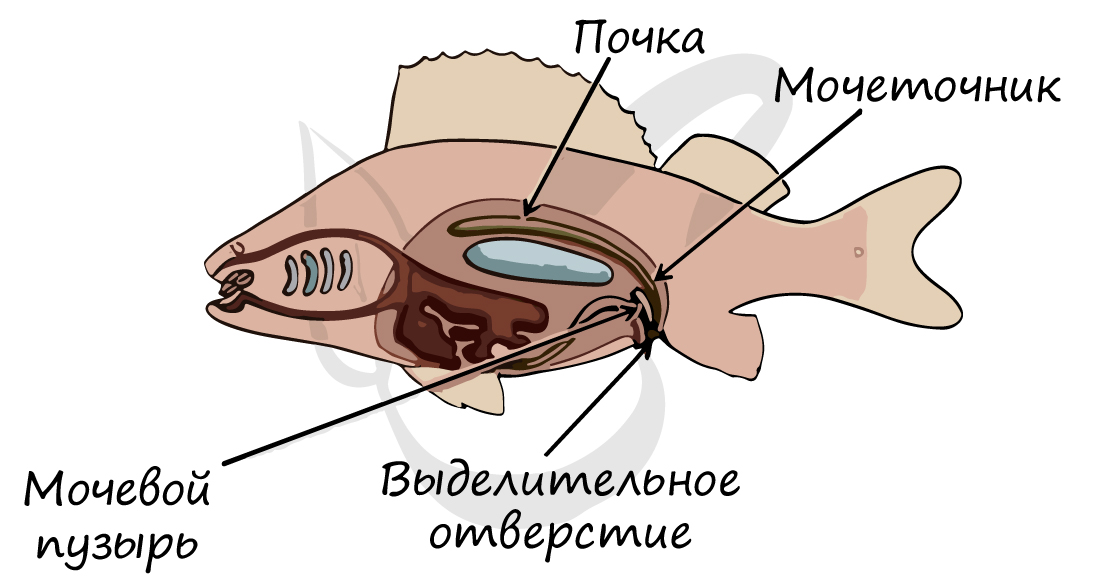

За вывод из организма ненужных, а зачастую и ядовитых веществ, у этих представителей водной фауны, как и у человека, отвечают парные почки, представляющие собой сложную систему мелких проводных канальцев. Последние открываются в общий выводной проток. Мочевой пузырь у большинства рыб выходит наружу отдельным отверстием.

Образующиеся в почках продукты обмена через протоки преимущественно поступают в мочевой пузырь.

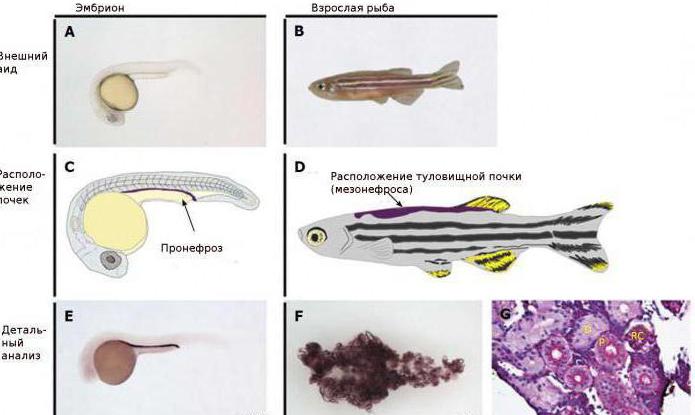

Почки мальков

Понимая, какие органы образуют выделительную систему рыбы, можно сделать вывод, что ключевая роль в ее функционировании принадлежит почкам.

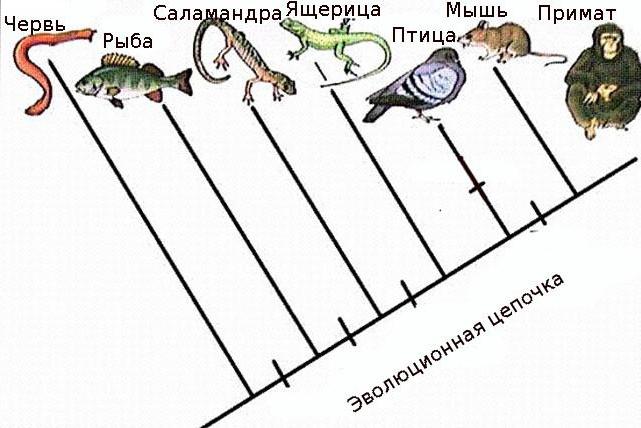

В эволюционной цепочке рыбы занимают далеко не первое место. Биологи относят их к классу низших позвоночных. По сложности строения органов водоплавающие уступают и земноводным, и рептилиям. У высших позвоночных, в том числе человека, почки тазовые. У рыб они туловищные.

Степень сложности строения почек у любых живых существ определяется:

- количеством канальцев;

- наличием и строением мерцательных воронок.

У некоторых представителей фауны почки закладываются в верхней части и состоят из 6-7 канальцев. Мерцательная воронка, выполняющая роль фильтра, у таких организмов одним концом открывается в мочеточник, другим — в полость тела. Именно таким строением характеризуются почки мальков и некоторых взрослых рыб. К таковым относятся бельдюга, атерина, бычки и прочие. У других разновидностей рыб примитивная почка постепенно преобразуется в лимфоидный кровотворящий орган.

Почки взрослых рыб

У мальков в большинстве случаев почка расположена в верхней части туловища. У взрослых рыб этот парный орган заполняет пространство между плавательным пузырем и позвоночником. Как уже упоминалось, почки этих представителей водной стихии относятся к классу туловищных и выглядят в виде лентовидных тяжей темно-бордового цвета.

Основным функциональным элементом почки взрослой рыбы является нефрон. Последний в свою очередь состоит из:

- выделительных канальцев;

- мальпигиева тельца.

Мальпигиево тельце у рыб образуется капиллярным клубочком и капсулами Шумлянского — Боумена, представляющими микроскопические чашечки с двойными стенками. Мочевые канальцы, отходящие от них, открываются в собирательные. Последние, в свою очередь, сливаются в более крупные и выпадают в мочеточники.

Мерцательные воронки в почках большинства рыб отсутствуют, кроме некоторых видов. Такие функциональные элементы, к примеру, имеются у осетровых и некоторых хрящевых.

Примеры строения

Почки — довольно сложные по строению органы выделительной системы рыб. Принято выделять три основных отдела:

- передний (головная почка);

- средний;

- задний.

Отделы почек разных видов рыб могут иметь неодинаковую форму. Рассмотреть строение этого органа конкретно для каждого класса в одной небольшой статье, к сожалению, довольно сложно. Поэтому в качестве примера разберемся, как выглядит почка сазана, щуки и окуня. У карповых правая и левая почки расположены по отдельности. Ниже они соединяются в непарную ленту. Хорошо развитый средний отдел сильно расширен и в виде ленты охватывает плавательный пузырь.

У окуня и щуки почки имеют немного другое строение: средние отделы расположены порознь, а передние и задние соединены.

Мочевой пузырь

Строение выделительной системы рыб достаточно сложное. Мочевой пузырь имеется у большинства разновидностей этих представителей водной фауны.

Основных классов рыб в природе, как известно, встречается всего два:

- хрящевые;

- костные.

Различие между ними, в первую очередь, заключается в строении скелета. В первом случае он состоит из хрящей, во втором — соответственно, из костей. Класс хрящевых рыб представлен в природе примерно 730 видами. Костных представителей водной фауны гораздо больше: порядка 20 тыс. разновидностей.

Выделительная система рыб (костных и хрящевых) имеет неодинаковое строение. У первых имеется мочевой пузырь, а у вторых его нет. Конечно же, отсутствие этого органа у хрящевых рыб вовсе не означает того, что их ВС несовершенна. Свои функции она выполняет просто отлично.

Выделительная система хрящевых рыб включает в себя органы, строение которых максимально препятствует бесконтрольному поступлению мочи в окружающую среду. «Жидких отходов» в воду такие представители фауны выделяют обычно очень мало.

Ректальная железа рыб

Как уже упоминалось, выделительная система рыб отвечает не только за вывод продуктов обмена веществ, но и за сбережение в организме нормального уровня водно-солевого баланса. У рыб эту функцию выполняет ректальная железа, представляющая пальцеобразный вырост, который отходит от спинной части прямой кишки. Железистые клетки ректальной железы выделяют особый секрет, содержащий в себе большое количество NaCl. В первую очередь этот орган удаляет из организма избыточную соль, поступающую с пищей или морской водой.

Помимо сохранения солевого баланса, ректальная железа рыб выполняет еще одну очень важную функцию. В период размножения выделяемая слизь тянется вслед за рыбой, привлекая характерным запахом особей противоположного пола.

Солевой баланс

Осмотическое давление у всех подобных представителей фауны (как морских, так и пресноводных) значительно отличается от показателей окружающей среды. Единственным исключением из этого правила являются миксины. Концентрация солей в их организме такая же, как и в морской воде.

У хрящевидных рыб, относящихся к группе изоосмотических, давление такое же, как и у миксин и совпадает с давлением воды. Но концентрация солей при этом на порядок ниже, чем во внешней среде. Баланс давления в рыбьем организме обеспечивается высоким содержанием мочевины в крови. Концентрирование и удаление хлоридов-ионов и ионов натрия из организма производится ректальной железой.

Выделительная система костных рыб хорошо приспособлена для регулировки солевого баланса. Давление у таких представителей фауны регулируется немного по-другому. К классу изоосмотических такие рыбы не относятся. Поэтому в процессе эволюции они выработали особые механизмы, контролирующие и регулирующие содержание солей в крови.

Так, морские костные рыбы постоянно теряющие воду под воздействием осмотического давления, для компенсации потерь вынуждены очень часто пить. Морская вода в их организме постоянно отфильтровывается от солей. Последние выводятся из организма двумя путями:

- катионы кальция с хлорид-ионами выбрасываются через жаберные мембраны;

- катионы магния с сульфатными анионами выводятся почками.

У костных пресноводных рыб, в отличие от морских, концентрация солей в организме ниже, чем во внешней среде. Выравнивают представители фауны давление путем захвата ионов из воды через жаберные мембраны. К тому же в организме таких холоднокровных вырабатывается большое количество мочевины.

Состав мочи

Как мы выяснили, по строению выделительная система рыб (хрящевых и костных) несколько различается. Неодинакова по составу и моча этих представителей фауны. Основным компонентом жидких выделений костных рыб является аммиак – вещество, токсичное даже в минимальных концентрациях. У хрящевых — это мочевина.

Доставляются продукты обмена веществ в почки рыб, по сути являющиеся фильтраторами, с током крови. Последняя предварительно подается в сосудистые клубочки. Именно в них и происходит процесс фильтрации, в результате которого формируется первичная моча. Сосуды, выводимые из клубочков, опутывают выделительные канальцы. Соединяясь вместе, они формируют задние кардинальные вены.

В средней части канальцев (в почках) происходит образование вторичной (окончательной) мочи. Здесь, помимо всего прочего, происходит всасывание веществ, необходимых организму. Это может быть, к примеру, глюкоза, вода, аминокислоты.

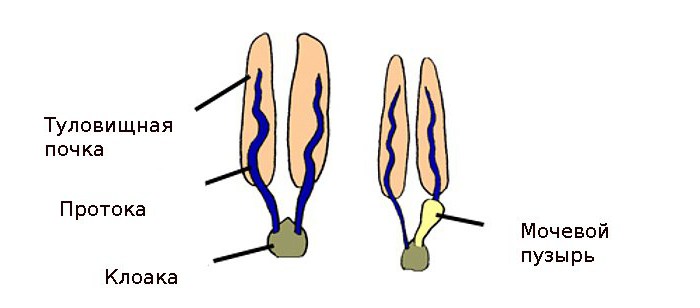

Пронефрический канал

Выделительная система рыб представлена пронефрическим каналом — основным выходным протоком главной почки. У хрящевых рыб он состоит из двух частей: вольфов и мюллеров каналы. Последний имеется только у самок. У самцов он атрофирован.

У мальков вольфов канал предназначен для выполнения функций семяпровода. У самца хрящевой разновидности по мере взросления образуется отдельный мочеточник, который открывается в мочеполовой синус. Последний, в свою очередь, соединен с клоакой. У взрослых особей в семяпровод трансформируется вольфов канал.

Особенности выделительной системы рыб костных видов — это, прежде всего, отсутствие клоаки и разъединенность выводящей и половой систем. Вольфовы каналы у таких представителей фауны объединены в непарный поток. Последний при этом располагается по стенке брюшной полости рыбы сзади, образуя на пути мочевой пузырь.

Источник

Мочеполовая система рыб. Общие данные

Мочеполовая система рыб представлена органами мочевыделительной и репродуктивной систем. Органы этих двух систем тесно связаны между собой, поэтому их часто описывают вместе, хотя выделительные и половые каналы у рыб разделены.

К данным органам относятся: почки, половые железы (гонады), выводные протоки и наружные мочевыводящие и половые органы.

Почки у рыб обычно парные, состоящие из тёмно–красных тел лентовидной формы. Почки расположены почти вдоль всей полости тела и плотно прижаты к позвоночнику. Внутри почки находится мочевой канал, пронизанный капиллярами. Почка отфильтровывает из крови продукты распада, затем они попадают в этот канал, а кровь выходит из почек уже очищенная.

Кроме этого почки поддерживают и физико-химическую устойчивость организма: осмотическое давление и кислотно-щелочное, ионное равновесие.

Почки морских рыб задерживают воду; пресноводных — наоборот, откачивают ее из организма. Поэтому объем мочи у пресноводных рыб в 10 раз больше чем у морских. Колюшка сооружает место для нереста из растений, укрепляя их с помощью почечного секрета, быстро затвердевающего в воде.

Продукты распада из мочевого канала попадают в мочевой пузырь и выводятся наружу через мочеточник. Однако у некоторых рыб мочеточник выходит в анальное отверстие, из которого моча уже и выводится наружу. Кроме того, встречаются и виды рыб, у которых мочеточник выполняет одновременно и функцию семяпровода при размножении.

Оплодотворение у рыб может быть как внутренним (при помощи копулятивных органов), так и внешним: выметывание икры.

Гонады (семенники и яичники) рыб — это обычно парные лентовидные или мешковидные образования, подвешенные на складках брюшины: брыжейке, в полости тела рыбы.

По форме, гонады могут быть разными, например, у некоторых видов встречаются полностью слитые в одну железу (например, окунь), ассиметричные парные гонады. Встречаются и виды с одиночными (непарными) гонадами (карась серебряный).

Половой орган самок рыб — яичники. В них созревает и скапливается икра.

Яичники рыбы сливаются с яйцеводом (мюллеровым каналом), который выводит икру наружу. Некоторые виды (корюшковые, лососёвые, угрёвые) имеют незамкнутые яичники, и созревшие икринки попадают в полость тела, после чего через специальные каналы выводятся из организма. У живородящих рыб молодь развивается в яичниках.

Половой орган самцов рыб — семенник. В нем созревает и накапливается сперма. Наружу она выходит через семяпровод (вольфов канал) и половое отверстие (у самцов щуки, лососей), а у некоторых видов и через мочеполовое отверстие (у самцов большинства костистых рыб).

Строение и функции половых протоков, как и гонад, у разных видов рыб может быть разным.

По мере роста и полового созревания рыбы меняются размеры и внешний вид гонад.

Существует шкала зрелости гонад, пользуясь которой по внешним признакам (размерам и внешнему виду), устанавливают стадию созревания половых продуктов рыбы. Это очень важно при промышленном, декоративном и научном разведении рыбы.

Существуют и рыбы с принципиально иным строением мочеполовой системы — это например рыбы-гермафродиты (морской окунь).

Источник

Надкласс рыбы, подготовка к ЕГЭ по биологии

Рыбы — низшие челюстноротые первичноводные позвоночные. Известно около 33 тысяч видов рыб. Им посвящен

самостоятельный раздел биологии — ихтиология (от греч. ichthys — рыба и logos — слово).

Первые челюстноротые рыбы появились в ордовике, хрящевые рыбы — на рубеже силура и девона, около 420 млн. лет назад.

Рыбы обитают как в пресных, так и в соленых водах. Надкласс рыбы подразделяется на два класса: костные и хрящевые рыбы.

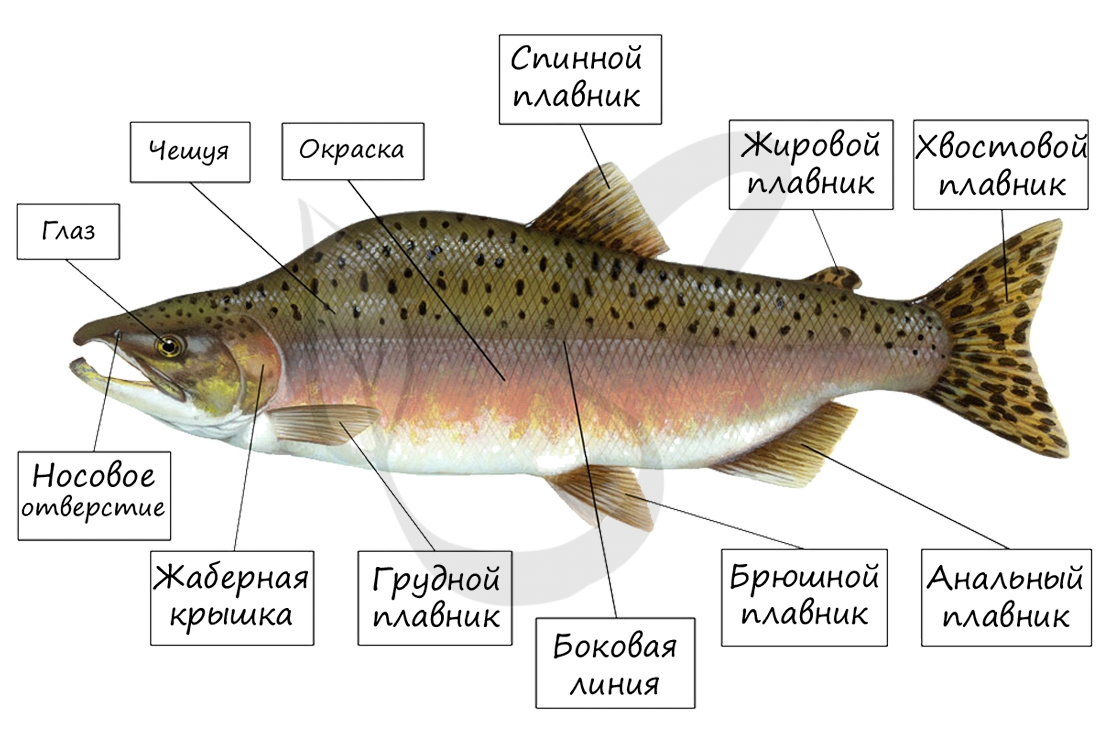

Общими признаками всех рыб является наличие обтекаемой формы тела, жизнь в воде. Тело подразделяется на голову, туловище и

хвост. Хорошо развиты органы чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, равновесия.

Ароморфозы рыб

Рыбы отличаются от предшествующих эволюционных форм новыми, прогрессивными чертами строения, которые повысили их

уровень организации. Давайте их перечислим.

- Появление челюстей и черепа

- Парные плавники

- Редукция хорды и формирование костного позвоночника

У рыб первая пара жаберных дуг видоизменяется в челюсти, с помощью которых становится возможным питание — захват,

измельчение добычи. Появился череп — костное вместилище головного мозга и органов чувств, которое надежно защищает эти

структуры нервной системы.

Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в

движение мускульной силой.

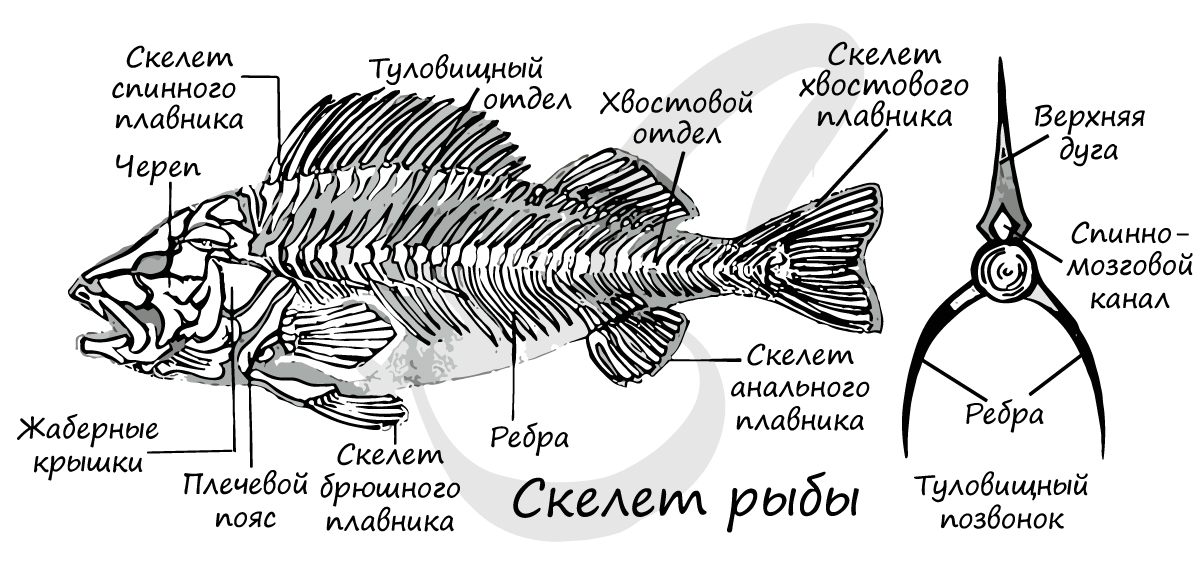

У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.

Обратите особое внимание, что в скелете хрящевых ганоидов (осетровых рыб) хорда сохраняется на всю жизнь.

Костные рыбы

Костные рыбы — процветающий класс, весьма многочисленный: к ним относятся около 95% современных рыб. Сюда входят

важнейшие подклассы, которые мы разберем: хрящекостные, двоякодышащие и кистеперые рыбы.

Широко известны основные отряды класса костных рыб:

- Осетрообразные — осетр, стерлядь, белуга

- Карпообразные — карась, сазан, лещ, толстолобик

- Лососеобразные — форель, лосось, семга

- Трескообразные — треска, минтай, хек

- Окунеобразные — окунь, судак, скумбрия, ставрида

Для большинства костных рыб характерен костный скелет, наличие жаберных крышек, прикрывающих жабры.

Жаберные лепестки расположены непосредственно на жаберных дугах, имеется плавательный пузырь. Оплодотворение

наружное.

Большинство видов костных рыб (90%) относятся к костистым рыбам. Для костистых рыб характерно непрямое развитие (с метаморфозом).

Данный класс будет рассмотрен нами на примере типичного представителя — речного окуня.

- Покровы, опорно-двигательная система

- Пищеварительная система

- Дыхательная система

- Кровеносная система

- Выделительная система

- Нервная система

- Половая система

Форма тела обтекаемая, рыбообразная, за счет чего снижается трение о воду. Поверхность тела покрыта налегающими друг на друга

(подобно черепице) чешуйками.

У большинства видов чешуя ктеноидная (от греч. ktéis — гребень и éidos — вид) —

снабжена зубцами или шипами, или циклоидная (от греч. kykloeides — кругообразный, круглый) — с гладким закругленным

задним краем.

В коже находится множество желез, которые секретируют слизь, покрывающущю все тело рыбы, благодаря чему снижается трение

о воду. Из-за слизи пойманную рыбу тяжело удержать в руках, она выскальзывает.

Плавники — органы движения рыб. Плавники бывают как парные (грудные, брюшные), так и непарные (спинной, хвостовой, анальный).

Череп — вместилище головного мозга, окружает его со всех сторон. Характерно наличие рострума

(от лат. rostrum — клюв) — передней вытянутой части черепа рыб.

Позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. В центре каждого позвонка имеется отверстие. Прилегая друг к другу, отверстия

позвонков вместе соединяются в единый спинномозговой канал, в котором лежит спинной мозг.

Скелет грудных плавников соединен с позвоночником костями плечевого пояса, в отличие от скелета брюшных плавников,

который не сочленяется с позвоночником. Имеются жаберные крышки, снаружи прикрывающие жаберные щели (у хрящевых

рыб жаберные крышки отсутствовали, 5 жаберных щелей открывались каждая в отдельности наружу.)

Полость тела вторичная (целом).

Мышечная система сегментируется, что выражается в возникновении отдельных (дифференцированных) мышечных пучков. Наиболее ярким примером

дифференцировки являются мышцы ротового аппарата и парных плавников.

Состоит из ротовой полости, глотки, продолжающейся в пищевод, желудка, толстого и тонкого кишечника. У многих рыб в ротовой

полости имеются язык и острые зубы, расположенные на челюстях. Зубы предназначены не для механического измельчения пищи, а в основном для

схватывания и удержания добычи. Слюнные железы отсутствуют, имеются вкусовые рецепторы.

В просвет тонкой кишки рыб открываются протоки пищеварительных желез, печени и поджелудочной железы, а также желчного пузыря.

Спиральный клапан в кишечнике (характерный для хрящевых рыб) отсутствует, общая площадь всасывания увеличивается за

счет слепо оканчивающихся выростов кишечника — пилорических придатков.

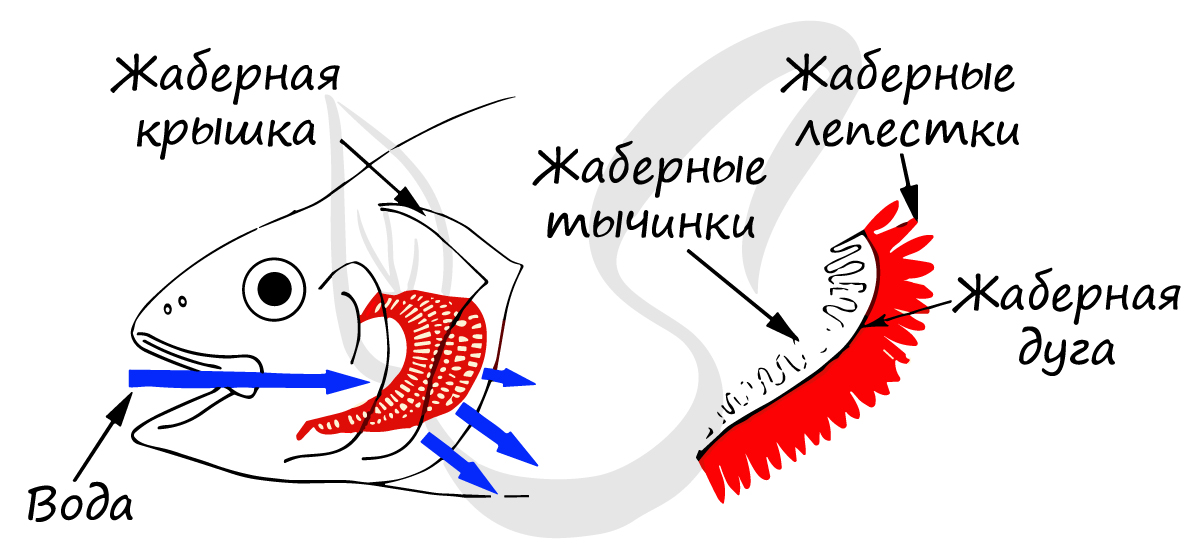

Глотка тесно связано не только с пищеварительной, но и с дыхательной системой: здесь располагается жаберный аппарат

рыб. С помощью жабр они приспособились забирать из воды растворенный в ней кислород и насыщать им кровь, откуда кислород

поступает ко внутренним органам и тканям.

Процесс дыхания осуществляется благодаря тому, что вода через ротовое отверстие попадает в глотку. Вследствие движений

жаберной крышки вода из ротоглоточной полости втягивается в боковую жаберную полость, омывая жабры. В результате газообмена

в кровь рыбы поступает кислород, а углекислый газ покидает ее и растворяется в воде.

Жабры состоят из жаберной дуги, на которой расположены жаберные тычинки и лепестки. Жаберные тычинки направлены в сторону

ротоглоточной полости и препятствуют проникновению частиц пищи в жабры (цедильная функция). Жаберные лепестки направлены

наружу и оплетены густой сетью кровеносных сосудов — капилляров, в которых и происходит газообмен.

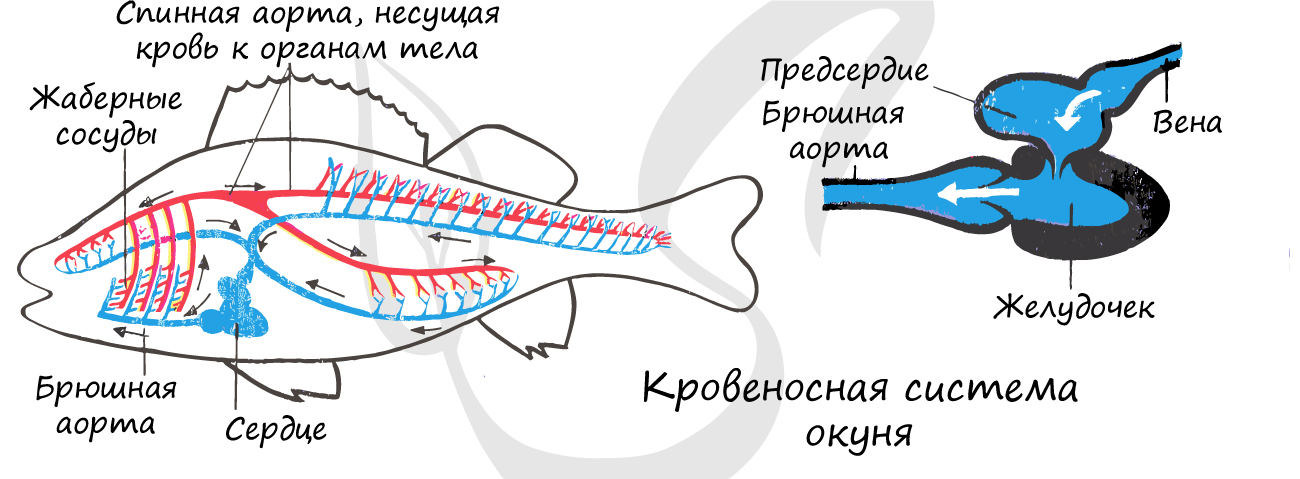

Как и хрящевые, костные рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка.

Запомните, что в сердце у рыб кровь венозная. Она накачивается сердцем в жабры, где происходит ее насыщение кислородом,

после чего кровь становится артериальной.

Артериальная кровь направляется к внутренним органам и тканям, движется кровь внутри сосудов: кровеносная система

замкнутого типа.

Состоит из парных лентовидных туловищных почек (мезонефрос, или первичная почка.) Располагаются они по

бокам туловища. От почек начинаются мочеточники, сливающиеся между собой и образующие расширение — мочевой пузырь.

Моча, содержащая побочные продукты обмена веществ, выводится из организма рыбы через анальное отверстие у самок, через мочеполовое

отверстие — у самцов .

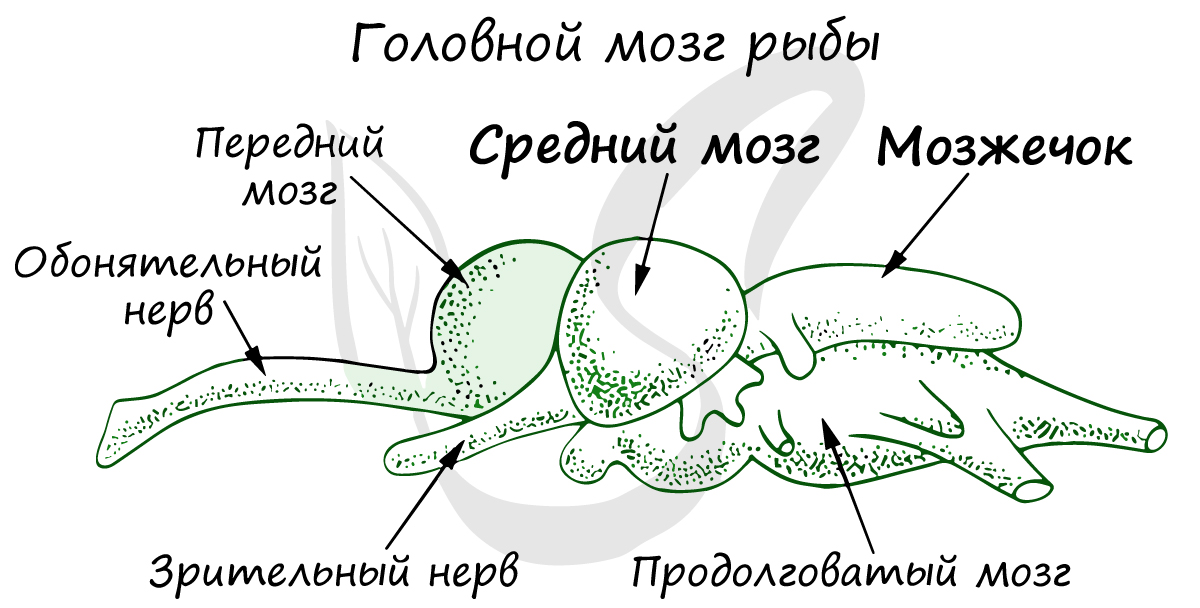

У всех хордовых нервная система трубчатого типа. Головной мозг состоит из продолговатого, среднего мозга, мозжечка, промежуточного и переднего мозга.

Развитие одних и тех же отделов у разных классов хордовых неодинаково, что мы с вами отчетливо увидим по мере изучения данного

раздела. Я рекомендую вам обратить на данную тему особое внимание.

Относительно других классов хордовых головной мозг у рыб слабо развит: кора переднего мозга

отсутствует, вместо нее поверхность мозга покрыта эпителием. Наибольшего развития достигает средний мозг — главный координирующий

центр.

Также хорошо выражен (развит) мозжечок, который отвечает за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Это связано

со сложными перемещениями рыбы, которая «парит как птица» только не в воздушной, а в водной среде. От головного мозга берут

начало 10 пар черепно-мозговых нервов.

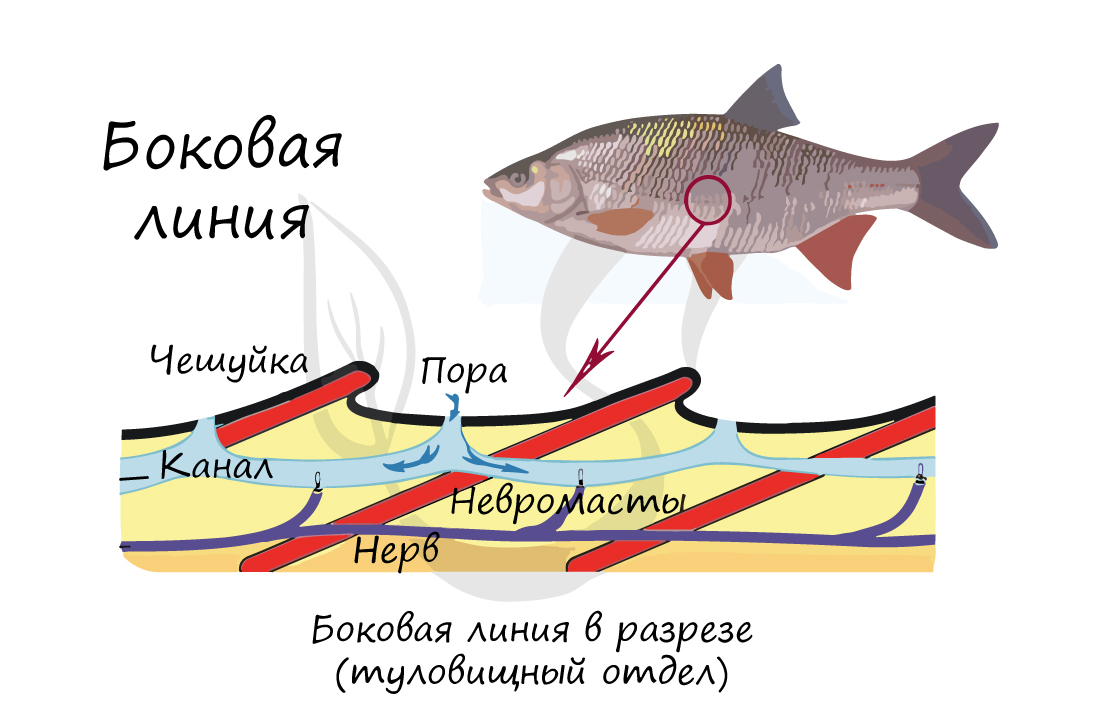

Органы чувств рыбы представлены особым образованием — боковой линией, тянущейся в виде канала вдоль всего тела с обоих боков. Чувствительные

клетки (невромасты) органа боковой линии реагируют на изменения направления и скорости тока воды вблизи рыбы. С помощью нее рыба

чувствует направление и скорость течения воды.

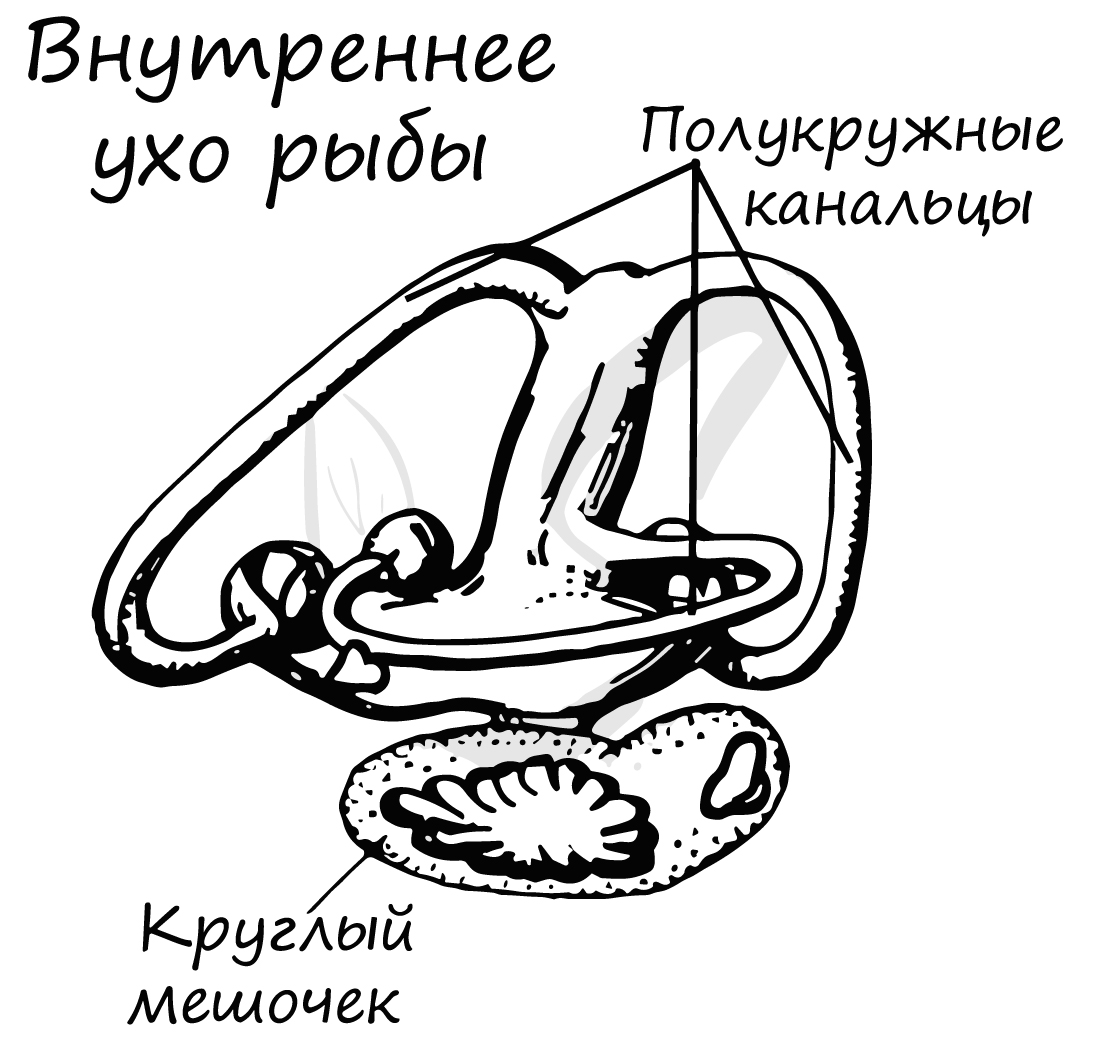

У рыб впервые возникает специализированный орган слуха — внутреннее ухо. С помощью него они способны различать звуки,

ориентируясь в водной среде. Состоит внутреннее ухо из трех полукружных канальцев, верхнего и нижнего мешочков. Иногда

внутреннее ухо соединяется с плавательным пузырем (сомовые, карповые), за счет чего слух у таких рыб более развит.

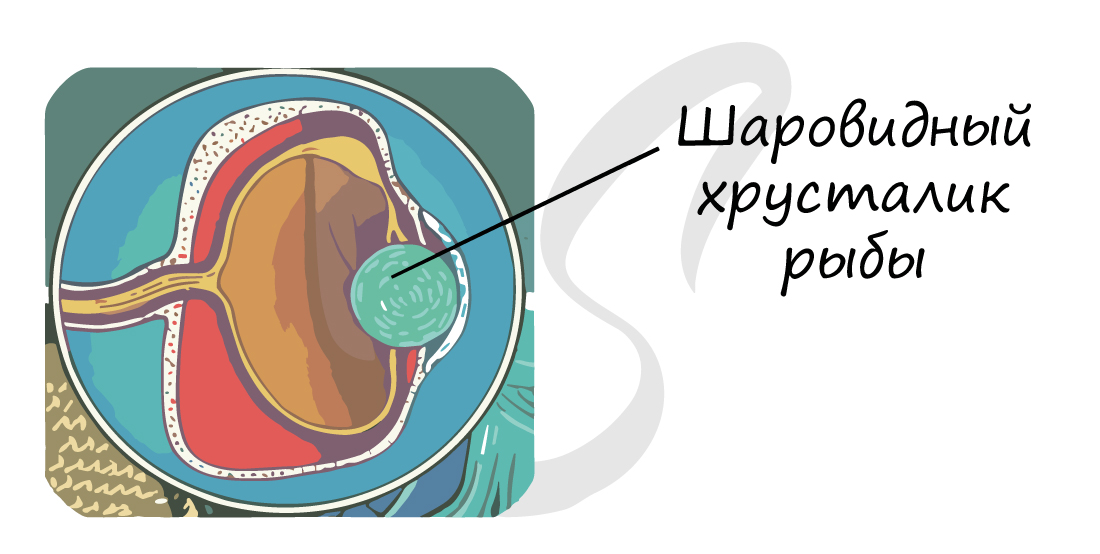

Органы зрения приспособлены к водной среде: хрусталик имеет шарообразную форму. Роговица плоская, аккомодация (настройка глаза на наилучшее видение объекта) происходит только благодаря перемещению хрусталика.

Рыбы хорошо видят лишь на близком расстоянии. Имеются органы вкуса на коже и нижней челюсти, а также органы обоняния,

открывающиеся в ротовую полость.

Рыбы раздельнополы. Половые железы самцов — семенники, самок — единственный

яичник. Оплодотворение наружное, происходит в воде: самка выметывает икру (яйцеклетки), а самец выделяет в воду сперматозоиды,

которые сливаются с яйцеклетками. С течением времени из икры развиваются молодые особи.

Развитие у рыб прямое, без метаморфоза. Запомните, что процесс выметывания икры и ее последующего оплодотворения называется

нерест, он носит сезонный характер. У пресноводных рыб нерест происходит весной, в это время строго запрещена ловля рыбы.

Плавательный пузырь

Этот орган характерен исключительно для костных рыб: у хрящевых рыб (акулы, скаты) он отсутствует. Плавательный пузырь представляет

собой воздушный мешок, заполненный смесью газов: азотом, кислородом, углекислым газом.

Он выполняет ряд важнейших функций:

- Гидростатическую — помогает занять рыбе в толще воды определенное положение. Так при расширении пузыря рыба

всплывает, а при его уменьшении — опускается на дно. - Дыхательную — способен выполнять функцию легких

- Барорецепторную — воспринимает изменения давления

- Акустическую — воспринимает звуки, играет роль аналогичную уху

При заполнении газом пузырь расширяется: это меняет удельный вес рыбы, он понижается и рыба всплывает. Обратная схема

происходит при уменьшении пузыря. Но откуда появляется газ, которым наполняется пузырь, если рыба обитает в воде?

Отвечая на этот вопрос, отметим, что все рыбы делятся на два типа: открытопузырные и закрытопузырные.

У открытопузырных рыб плавательный пузырь сообщается с пищеварительной системой. Они в течение всей жизни поднимаются к

поверхности воды и заглатывают воздух, по мере необходимости они могут освобождаться от газов, выдавливая их через глотку, а затем рот

в окружающую среду. К таким рыбам относятся сельдеобразные, щукообразные, карпообразные, двоякодышащие.

Закрытопузырные рыбы имеют пузырь, не сообщающийся с пищеварительной трубкой. Газы в него поступают благодаря газовой секреции:

они переходят из растворенного (в крови) состояния в газообразное, заполняя пузырь. Когда пузырь уменьшается газы вновь растворяются в крови,

возвращаясь в кровеносное русло. К таким рыбам относятся: трескообразные, окунеобразные, кефалеобразные.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник