Чем шьют мочевой пузырь

Содержание статьи

Интракорпоральный ручной шов мочевого пузыря при его разрывах

Тяжелой и распространенной травмой живота является повреждение мочевого пузыря [1, 2]. По статистике, хирургическую помощь чаще всего приходится оказывать не урологам, а хирургам, поскольку большинство пострадавших, особенно с сочетанными травмами мочевого пузыря, доставляются в хирургические отделения [3].

При внутрибрюшинных разрывах мочевого пузыря до сих пор преобладают открытые операции, которые дают высокую летальность, достигающую 18—45%; у 18—57% оперированных развиваются послеоперационные осложнения, а средняя продолжительность госпитализации составляет 23—30 дней [1, 3].

Первый случай лапароскопического ушивания ятрогенного повреждения стенки мочевого пузыря в ходе гинекологической операции зафиксирован в 1990 г. [4]. Впервые травматический внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря в ходе лапароскопии ушили C. Iselin и соавт. [5] в 1996 г. Несмотря на давность первого опыта, миниинвазивный лапароскопический способ ушивания разрыва мочевого пузыря до сих пор не получил большого распространения. В литературе приводятся, как правило, единичные наблюдения [6—10]. Так, A. Figueiredo и соавт. [7] сообщили о 20-летней женщине, которая ударилась при падении со второго этажа о поверхность земли и получила разрыв купола мочевого пузыря длиной 5 см; во время лапароскопии установили диагноз и произвели ушивание дефекта стенки пузыря.

Возможности миниинвазивного видеолапароскопического метода лечения разрывов мочевого пузыря изучены недостаточно. Техника такого эндовидеохирургического вмешательства несовершенна, не определены показания и противопоказания к этому методу, не изучены отдаленные результаты эндовидеохирургического ушивания разрыва мочевого пузыря. Все эти упущения свидетельствуют об острой актуальности проблемы.

Цель настоящего исследования — изучение возможностей интракорпорального ручного шва (ИРШ) травматического разрыва мочевого пузыря в ходе видеолапароскопии.

За последние 10 лет в клинике факультетской хирургии с курсом урологии на базе ГКБ № 2 Перми наблюдали 36 больных с внутрибрюшинным разрывом мочевого пузыря в возрасте от 14 до 74 лет. Мужчин было 22, женщин — 14. У всех пострадавших разрыв был полным, проникающим в брюшную полость. Большинство пациентов получили травму от удара по животу, 4 пациента вследствие дорожно-транспортного происшествия получили сочетанную травму с переломом костей таза. Изолированное повреждение мочевого пузыря диагностировано у 24 пострадавших, у 12 имелась сочетанная травма: у 4 — с разрывом тонкой кишки, у 2 — печени, у 2 — селезенки, у 4 — с переломом костей таза.

Только 6 больных поступили в первые 6 ч с момента травмы, еще 4 — в срок от 7 до 12 ч. При этом у 4 больных перитонит не успел развиться, а у 6 — были явления местного перитонита, захватывающего 1—2 анатомические области брюшной полости. Остальные больные поступили поздно: 10 — через 13—24 ч; 16 — через 25—72 ч с наличием разлитого перитонита. Состояние 24 пострадавших было тяжелым, 12 — средней тяжести.

Выполнены диагностические процедуры: катетеризация мочевого пузыря одноразовым катетером, обзорный снимок брюшной полости и малого таза, ретроградная цистография в 2—3 проекциях, УЗИ мочевого пузыря и брюшной полости на аппаратах фирмы «Алока» (Япония).

При ясности диагноза внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря по данным перечисленных исследований безотлагательно выполняли лапаротомию (20 больных). При неясном диагнозе производили диагностическую видеолапароскопию (16 больных). Видеолапароскопия выполнялась в специально оборудованной операционной при полной готовности к последующей срочной лапаротомии, которая производилась здесь же. По показаниям диагностическая видеолапароскопия сразу переходила в эндохирургическое вмешательство. Для видеолапароскопических диагностических и лечебных вмешательств использовали видеоэндоскопическую стойку Full HD, а также инструменты и оборудование фирмы «Karl Storz».

Во время видеолапароскопии разрыв мочевого пузыря диагностирован у всех 16 обследованных больных. Рана была сквозной, одиночной, имела размеры от 1 до 12 см, располагалась на внутрибрюшинной части пузыря, как правило, в продольном (сагиттальном) направлении. Кроме того, в области поврежденного мочевого пузыря, в малом тазу и нижнем этаже брюшной полости при эндоскопическом осмотре обнаруживали небольшие сгустки крови и жидкую кровь, гиперемию и отложение пленок фибрина на брюшине и серозе кишечных петель. В брюшной полости отмечено различное количество выпота, смешанного с мочой. Только у 4 пациентов при видеолапароскопии не было выявлено перитонита, у 2 пациентов отмечены явления местного перитонита, а у 10 пациентов развился распространенный гнойный перитонит, захватывающий от 3 до 9 анатомических областей. Выявление указанных изменений определяло выбор лечебной тактики (переход с диагностической на лечебную видеолапароскопию или лапаротомию).

Кроме того, у 8 больных при видеолапароскопии зафиксирована сочетанная травма органов брюшной полости (разрывы печени — у 2, селезенки — у 2, тонкой кишки — у 4). При тяжелой сочетанной травме переходили с диагностической видеолапароскопии на лапаротомию.

Внутрибрюшинный проникающий разрыв мочевого пузыря является абсолютным показанием к срочному хирургическому лечению [1—3]. Известно, что чем раньше выполняются операции, тем ниже летальность [1—3]. Поэтому при установлении диагноза традиционными методами (например, методом ретроградной цистографии), наличии разлитого перитонита и сроке свыше 24—36 ч после травмы сразу выполняли лапаротомию (20 больных), не прибегая к видеолапароскопии, которая неоправданно удлиняла бы в данной ситуации срок обследования.

В связи с тем, что у 10 поздно госпитализированных больных (16—36 ч с момента травмы) во время видеолапароскопии были обнаружены явления распространенного гнойного перитонита, занимающего от 3 до 9 анатомических областей, а также у 8 из них — сочетанная травма органов брюшной полости и у 1 — очень большие размеры разрыва (12 см), сразу после эндоскопического осмотра в этой же специально оборудованной операционной перешли на открытую операцию — лапаротомию.

Таким образом, лапаротомия с ушиванием стенки мочевого пузыря традиционным методом [1—3] выполнена у 30 пациентов. Средняя продолжительность открытой операции составила 83,0±5,1 мин. Из 30 больных умерли 3 (10,0%) пациента: они были поздно госпитализированы с уже развившимся перитонитом и полиорганной недостаточностью, минуя видеолапароскопию им сразу выполнялась лапаротомия. После открытого хирургического вмешательства отмечены продолжительные сроки реабилитации, послеоперационный койко-день составил в среднем 19,8±2,5, к работе пациенты приступили лишь через 36,2±4,2 дня после травмы.

По предыдущим 25-летним наблюдениям, охватывающим более 280 больных с повреждением мочевого пузыря, мочевой химический (асептический) перитонит начинает переходить в гнойный с выраженными морфологическими изменениями, как правило, через 12 ч после разрыва пузыря. Это соответствует данным литературы [1—3]. Поэтому считаем, что на сегодняшнем этапе внедрения ИРШ мочевого пузыря, чтобы не дискредитировать этот метод, целесообразно его применять в первые 12 ч с момента травмы, когда морфологические изменения ушиваемых тканей позволяют надеяться на состоятельный герметичный шов.

Учитывая все положения, изложенные выше, видеолапароскопическое ушивание мочевого пузыря считаем показанным в первые 12 ч с момента травмы, при изолированном разрыве мочевого пузыря длиной до 8 см, отсутствии перитонита или умеренно выраженном местном перитоните, захватывающем не более 1—2 анатомических областей, т. е. локализующемся в области разрыва.

Такие условия имелись у 6 пациентов, у которых диагностическая видеолапароскопия сразу перешла в лечебную с выполнением ИРШ мочевого пузыря.

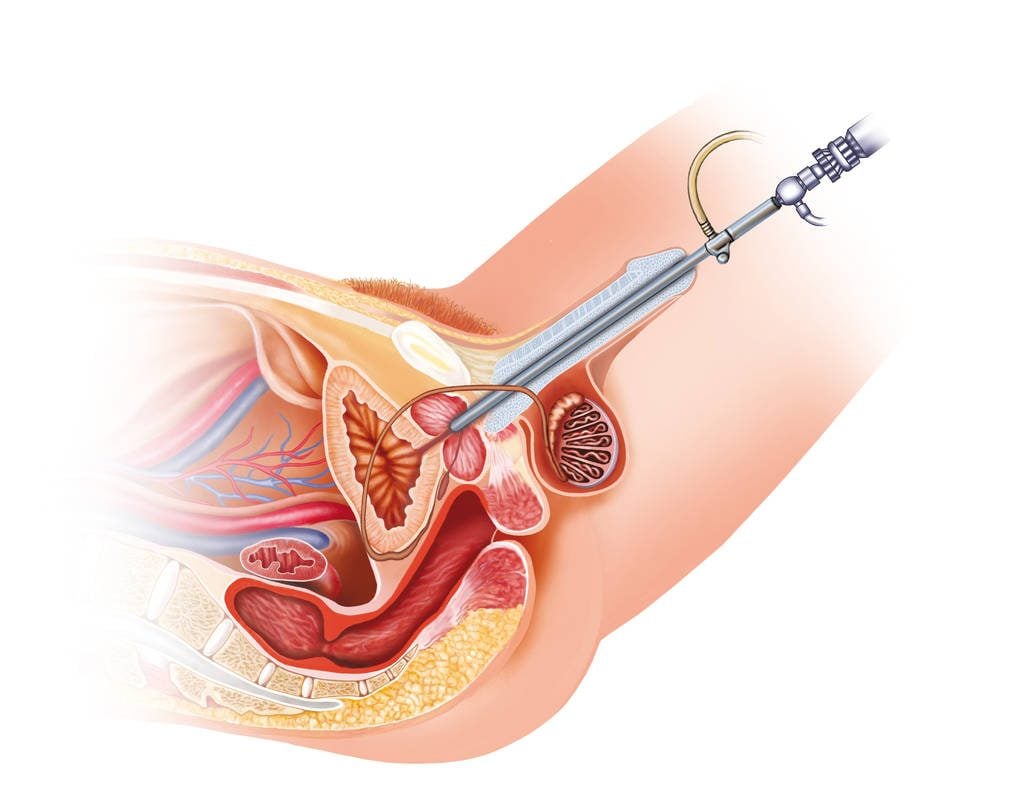

Разработанная и примененная нами оперативная техника заключалась в следующем. Вмешательство проводилось под эндотрахеальным наркозом. Положение больного по Тренделенбургу. Мониторы удобнее всего располагать у ножного конца стола. Устанавливаем следующие троакары: а) два 5 мм троакара в правой и левой подвздошных областях, на границе нижней и средней трети линии, соединяющей пупок и переднюю верхнюю ость подвздошной кости; правый порт используем для иглодержателя, левый — для второго рабочего граспера; б) 10 мм троакар в левой нижней точке Калька используется для лапароскопа; в) 10 мм порт в области пупка используется для принимающего граспера и введения нити в брюшную полость. Хирургу, если он правша, удобнее располагаться справа от больного. Перед наложением ИРШ необходимо тщательно эвакуировать всю жидкость из брюшной полости (выпот, мочу, кровь). Целесообразно использовать хирургическую нить синего оттенка для ее лучшей визуализации. Шовный материал должен быть отличного качества, хорошо удерживать первую петлю узла. Для ИРШ мочевого пузыря необходимо использовать только рассасывающийся шовный материал, так как на нерассасывающихся нитях, как правило, инкрустируются соли с последующим формированием лигатурного камня. Дефект мочевого пузыря, в зависимости от величины разрыва и состояния краев пузырной раны, ушиваем в один (у 4 больных) или два (у 2 больных) ряда непрерывным швом атравматической нитью викрил-000. Узлы формируем интракорпорально. При выполнении ИРШ мочевого пузыря большое значение имеет расположение вкола и выкола иглы. Первый вкол иглы необходимо производить со стороны серозной оболочки мочевого пузыря в сторону слизистой (снаружи внутрь), выкол же — со стороны слизистой, т. е. изнутри наружу. В этом случае сформированный узел не попадет в полость мочевого пузыря, и возможность инкрустации солей на нитях отсутствует. Края разрыва брюшины нужно обязательно подхватывать нитями пузырного шва, так как листок брюшины обладает хорошими пластическими свойствами и улучшает герметизацию ушитой раны.

В нашем случае у всех 6 больных удалось надежно ушить раны, длина которых составляла от 1 до 6 см. А.А. Степнов и соавт. [6] сообщили об успешном ушивании разрыва мочевого пузыря длиной 8 см. В литературе мы не нашли случаев лапароскопического ушивания разрывов мочевого пузыря размером свыше 8 см [4—10].

После наложения ИРШ проводили гидродинамическую пробу на герметичность путем введения 500 мл раствора фурацилина 1:5000 в мочевой пузырь через уретральный катетер и под визуальным контролем по видеомонитору. Просачивание красителя в брюшную полость через сформированный пузырный шов не обнаружено ни в одном случае. У женщин применяем глухой шов мочевого пузыря с дренированием уретральным катетером Фоли в течение 7 сут. У мужчин считаем необходимым наложение троакарной цистостомии, что выполняется сразу после пробы на герметичность. Эта манипуляция безопасна, ибо осуществляется под видеоконтролем. Передняя (внебрюшинно расположенная) стенка ушитого переполненного (500 мл) мочевого пузыря пунктируется через переднюю брюшную стенку 5 мм троакаром. Место вкола — по средней линии на 2 см выше лона. Ошибочное проникновение конца троакара в брюшную полость тотчас обнаруживается по монитору, и направление пункции корректируется. Через троакар в полость мочевого пузыря устанавливается надлобковый трубчатый дренаж, который фиксируется швом к коже и удаляется через 10—12 сут. В конце операции производится санация брюшной полости с дренированием ее двумя трубчатыми дренажами (один подводится к шву мочевого пузыря, другой устанавливается в глубину малого таза). Накладываем швы на кожные ранки. Средняя продолжительность лапароскопической операции составила 82,5 мин и практически не отличалась от продолжительности открытого хирургического вмешательства. Техника ИРШ при разрыве мочевого пузыря приведена на рис. 1—5 ().

В раннем послеоперационном периоде использовали положение по Фовлеру с приподнятым головным концом кровати. У всех 6 больных послеоперационный период протекал гладко, послеоперационных осложнений и летальных исходов не было. После удаления уретрального дренажа или цистостомы восстанавливалось самостоятельное мочеиспускание. Контрольные анализы мочи при выписке были в норме. Послеоперационный койко-день составил 12,3 дня, сократившись в 1,6 раза по сравнению с ушиванием мочевого пузыря во время лапаротомии. Больные приступили к работе в среднем через 19,2 дня после травмы, т. е. сроки реабилитации уменьшились в 1,9 раза по сравнению с открытым ушиванием разрыва мочевого пузыря.

Контрольное обследование проведено в сроки от 1 года до 9 лет после операции ИРШ мочевого пузыря. При этом у всех оперированных жалобы отсутствовали. Мочеиспускание было ненарушенным, анализы мочи в пределах нормы. УЗИ мочевого пузыря и брюшной полости патологии не выявило, объем мочевого пузыря достигал 450—500 мл, не имел деформаций, остаточной мочи не было.

Лапароскопическое ушивание разрыва мочевого пузыря показано в первые 12 ч с момента травмы, при изолированном разрыве длиной не более 8 см, отсутствии перитонита или умеренно выраженном местном перитоните. Это современное миниинвазивное вмешательство не удлиняет время операции, имеет хорошие ближайшие и отдаленные результаты, в 1,9 раза уменьшает сроки реабилитации по сравнению с открытым лапаротомическим ушиванием мочевого пузыря.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Источник

Оперативные вмешательства на мочевом пузыре

Наиболее

часто на мочевом пузыре выполняются

следующие оперативные вмешательства:

– ушивание

раны мочевого пузыря;

– пункция

передней стенки мочевого пузыря;

– цистотомия

(рассечение передней станки мочевого

пузыря);

– цистостомия

(наложение мочевого свища).

Ушивание раны мочевого пузыря

Полное

проникающее повреждение стенки мочевого

пузыря наблюдается от 0,4 до 15 % случаев.

Повреждения

мочевого пузыря подразделяются на

внебрюшинные и внутрибрюшинные

соответственно затеку мочи в околопузырную

клетчатку или истечению ее в полость

брюшины.

Для

обнажения стенки мочевого пузыря в

клинической практике обычно применяются

следующие разрезы:

1)

надлобковый срединный;

2)

поперечный, ниже пупка;

3)

парамедианный;

4)

параректальный.

В

зависимости от локализации и характера

повреждения стенки мочевого пузыря

применяемые доступы могут быть как

чрезбрюшинными, так и внебрюшинными.

После

выявления дефекта раневое отверстие в

стенке мочевого пузыря осторожно

растягивается в поперечном направлении

с помощью анатомических пинцетов или

швов-держалок. При значительной апертуре

раны мочевого пузыря необходимо

обязательно увидеть устья мочеточников,

чтобы не захватить их в шов (в ряде

случаев производится предварительная

катетеризация мочеточников).

Для

восстановления целости стенки мочевого

пузыря используется два ряда узловых

швов. Первый ряд узловых швов накладывается

на мышечную оболочку мочевого пузыря,

не захватывая слизистой оболочки. Для

этих швов используются (круглые) кишечные

иглы и кетгут. Применение нерассасывающегося

шовного материала может явиться основой

для образования в просвете мочевого

пузыря мочевых камней (инкрустация

шелковых и синтетических нитей солями).

Узловые

швы второго ряда располагаются в

промежутке между швами первого этажа.

При внебрюшинных повреждениях для этих

швов используется кетгут. При

внутрибрюшинных разрывах для второго

ряда (серо-серозного) допустимо применение

нерассасывающихся материалов.

Для

проверки герметичности линии швов

просвет мочевого пузыря заполняется

раствором, окрашенным «метиленовым

синим». Во избежание напряжения линии

швов через уретру вводят катетер для

постоянного оттока мочи.

Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря

Показаниями

для этой манипуляции являются:

– невозможность

катетеризации мочевого пузыря;

– травмы

уретры;

– необходимость

получения мочи для клинического или

бактериологического исследования.

Перед

операцией следует убедиться в достаточном

наполнении мочевого пузыря мочой,

определить (можно перкуторно) высоту

стояния мочевого пузыря над лобковым

симфизом.

Пункция

передней стенки мочевого пузыря через

брюшную стенку должна производиться

внебрюшинно. Для этого игла проводится

ниже поперечной пузырной складки.

Положение

больного – на спине с приподнятым тазом.

Для

пункции используется игла длиной 150-200

мм и диаметром просвета около 1 мм. На

канюлю иглы предварительно надевается

стерильная эластичная трубка для

регулирования скорости отведения мочи.

Игла

вкалывается по срединной линии вертикально

на 20-30 мм выше лобкового симфиза.

Прокалываются

кожа, подкожная клетчатка, поверхностная

фасция, белая линия живота, предпузырная

клетчатка и стенка мочевого пузыря.

После выведения мочи игла извлекается.

Место вкола иглы обрабатывается

антисептическим раствором.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Трансуретральная резекция (ТУР) мочевого пузыря

В России на долю рака мочевого пузыря в общей структуре онкологической заболеваемости приходится 2,7 %. Это составляет 21,8 % от всех онкоурологических заболеваний. Рак мочевого пузыря – это заболевание всей слизистой оболочки, склонное к развитию множественных очагов в органе. В Юсуповской больнице диагностику рака мочевого пузыря проводят с помощью современных методов обследования.

При подтверждении диагноза рака проводят комплексное лечение. Опухоль удаляют с помощью трансуретральной резекции мочевого пузыря. Для снижения степени риска развития рецидивов проводят адъювантную внутрипузырную химиотерапию или иммунотерапию. Медицинский персонал осуществляет профессиональный уход за пациентами.

Признаки рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря на ранней стадии развития патологического процесса проявляется слабо выраженными симптомами. Основными признаками эпителиальных опухолей мочевого пузыря считают гематурию (кровь в моче) и дизурию (расстройство мочеиспускания). Гематурия при раке мочевого пузыря может быть терминальной и тотальной. Иногда гематурия кратковременна, повторяется с многомесячными интервалами. В ряде случаев она длится от нескольких дней до нескольких недель, часто повторяется. При запущенных распадающихся злокачественных опухолях мочевого пузыря кровь может быть в моче постоянно.

Дизурия обусловлена раздражением слизистой мочевого пузыря. Она характеризуется жжением при мочеиспускании, частыми позывами на мочеиспускание. Дизурические расстройства характерны для злокачественных опухолей, располагающихся в области шейки и новообразований с инфильтративным ростом. Мочеиспускание становится затруднённым и болезненным. При прогрессировании опухолевого процесса у пациентов появляются боли в надлобковой области постоянного характера. Боли усиливаются в конце мочеиспускания.

При локализации опухоли в шейке мочевого пузыря боль появляется рано. Экзофитные (растущие наружу) новообразования могут достигать больших размеров, не вызывая болей. Эндофитный (внутрь мочевого пузыря) рост опухолей сопровождается постоянной тупой болью в полости малого таза и над лоном. Если опухоль прорастает в стенку мочевого пузыря и клетчатку, окружающую орган, возникают симптомы тазовой компрессии:

- отёк нижних конечностей и мошонки;

- флебит;

- боль в промежности, крестце, ягодицах, поясничной области, половых органах.

Для того чтобы определить наличие показаний к операции ТУР мочевого пузыря, онкологи Юсуповской больницы проводят комплексное обследование пациентов:

- трансабдоминальное и трансректальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря;

- трансуретральную ультрасонография (цистоэндосонографию);

- рентгеновскую компьютерную томографию;

- магнитно-резонансную томографию.

Цистоскопию (осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с помощью аппарата, введенного в орган через уретру) совмещают с лечебно-диагностической трансуретральной резекцией мочевого пузыря. В Юсуповской больнице используют методы ранней диагностики рака мочевого пузыря, основанные на тумор-ассоциированных антигенах и моноклональных антителах, специфичных для переходно-клеточного вида опухоли. Раннее выявление заболевания возможно благодаря использованию врачами клиники онкологии инновационного диагностического метода – фотодинамической диагностики.

Методы диагностики

Диагностика рака мочевого пузыря имеет решающее значение для выбора онкологами Юсуповской больницы метода лечения и оценки дальнейшего прогноза. Лаборанты точно определяют гистологическое строение опухоли, урологи – её локализацию и распространённость опухолевого процесса. Точный диагноз устанавливают на основании результатов клинических, ультразвуковых, рентгенологических, эндоскопических, компьютерных и магниторезонансных, морфологических методов исследования.

Злокачественные опухоли мочевого пузыря могут иметь разнообразные гистологические формы. Наиболее часто встречаются следующие гистологические типы злокачественной опухоли:

- Переходно-клеточный рак – 90%;

- Плоскоклеточный рак – 6-7%;

- Аденокарцинома – 1-2%.

Для диагностики рака мочевого пузыря, выбора наиболее рациональной терапии и оценки прогноза врачи Юсуповской больницы применяют высокоэффективные методы диагностики, такие как:

- Опрос;

- Пальпацию;

- Ультразвуковые, рентгенологические и магниторезонансные исследования;

- Цитологическое исследование мочи или смывов из мочевого пузыря;

- Цистоскопию.

Проводится фотодинамическая диагностика, биопсия с последующим гистологическим исследованием. Часто применяют трансуретральную резекцию (ТУР) мочевого пузыря. Этот метод обладает рядом преимуществ:

- Позволяет удалить опухоль целиком, после чего взять кусочки тканей из основания и убедиться, насколько радикально удалено новообразование;

- Морфолог получает достаточное по объёму количество материала для последующего гистологического исследования;

- На основании гистологического изучения ткани устанавливается степень инвазии.

ТУР биопсия мочевого пузыря производится для определения гистологического строения опухоли. С целью раннего повторного цистоскопического осмотра мочевого пузыря с биопсией из места предшествовавшей резекции или удаления невыявленных опухолей применяют так называемую «second look TUR».

Ни эндоскопическое исследование в белом свете, ни рандомная биопсия, ни цитологическое исследование не обладают способностью точно определить характер опухолевого процесса при поверхностном раке мочевого пузыря. Они не позволяют распознать в полном объёме все новообразования или же предоставить информацию о поражении стенки мочевого пузыря, лимфатической или сосудистой инвазии. По этой причине пациентам, у которых врачи Юсуповской больницы подозревают рак мочевого пузыря, проводят оптическую диагностику опухолей с использованием производных протопорфирина IX (PPIX), 5-аминолевулиновой кислоты. Их применяют для получения эффекта флюоресценции. Фотодинамическую диагностику под контролем глаза и с использованием эндокамеры.

Трансуретральная резекция

Один из методов хирургического лечения рака мочевого пузыря – трансуретральная резекция. При поверхностном раке мочевого пузыря ТУР является «золотым стандартом». Операция обеспечивает подтверждение диагноза, адекватность резекции и возможность минимального по объему вмешательства.

Идеальная ТУР мочевого пузыря означает полное удаление видимого новообразования с резекцией окружающей здоровой слизистой оболочки на расстоянии 1 см от опухоли, последующим удалением мышечного слоя мочевого пузыря, который прилежит к новообразованию. Это малоинвазивное оперативное вмешательство.

Существенным недостатком трансуретральной резекции является то обстоятельство, что опухоль в процессе операции подвергается фрагментации. Атипичные клетки могут обсеменять раневую поверхность. Таким образом, ТУР – это единственная в онкологии операция, которая, не соответствует онкологическим принципам абластики.

Разработаны методики трансуретральной резекции опухолей единым блоком. Это позволяет иметь в препарате все слои стенки мочевого пузыря для адекватного патоморфологического исследования. Урологи применяют различные методики оперативных вмешательств на мочевом пузыре, которые отличаются технологическим обеспечением:

- Монополярную или биполярную резекцию;

- Лазер;

- Водоструйный гибридный нож.

Ограничением для выполнения ТУР является размер новообразования до 23-30 мм. Опухоль большего размера невозможно эвакуировать из мочевого пузыря. При локализации опухоли вне пределов задней стенки мочевого пузыря существенно возрастает риск неконтролируемого прободения стенки органа.

Преимущества ТУР

Трансуретральная резекция мочевого пузыря – высокотехнологичная эндовидеоскопическая операция. Оперативное вмешательство не требует разрезов снаружи, онкологи Юсуповской больницы выполняют его с помощью эндоскопа. ТУР обладает следующими преимуществами перед открытой резекцией:

- незначительная травматизация тканей;

- небольшая кровопотеря во время операции;

- минимальный риск инфекционных осложнений;

- быстрое и лёгкое восстановление с низкой вероятностью развития послеоперационных осложнений;

- отсутствие вероятности раскрытия шва.

Показания и противопоказания

Основными показаниями к проведению ТУР являются:

- диагностика и лечение новообразований мочевого пузыря;

- биопсия тканей органа;

- доброкачественная гиперплазия простаты;

- интенсивное проявление аденомы предстательной железы;

- частое ночное мочеиспускание;

- сложности с выводом мочи из организма;

- кровотечения из мочевыводящего канала.

Онкологи Юсуповской больницы не проводят ТУР при обострении хронических заболеваний выделительной и сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, при заболеваниях суставов таза, ограничивающих операционное поле. Пожилой возраст для проведения операции ТУР не является противопоказанием.

При опухолях мочевого пузыря ТУР необходима для определения степени злокачественности, стадии опухолевого процесса, выявления прогностических факторов опухоли (локализация, количество, размер, стадия) и эффективного удаления новообразования. Резекция особо эффективна при экзофитных опухолях, которые растут в просвет мочевого пузыря.

Тур при раке мочевого пузыря онкологи Юсуповской больницы проводят при условиях если:

- раковая опухоль поразила только слизистую оболочку, мышцы не затронуты;

- размеры новообразования не превышают 5 см;

- отсутствуют метастазы в лимфоузлах;

- уретра и сфинктер мочевого пузыря не поражены опухолью.

Подготовка к операции

Трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУР) – операция на мочевом пузыре, перед выполнением которой онкологи Юсуповской больницы проводят специальную подготовку. За 3-10 дней до эндовидеоскопии пациенты сдают лабораторные анализы и проходят инструментальные исследования. Им регистрируют электрокардиограмму и делают рентгенографию грудной клетки.

Перед операцией ТУР пациента консультирует терапевт и анестезиолог. Врачи оценивают общее состояние пациента, наличие хронических заболеваний и возможные риски операции. Анестезиолог подбирает вид обезболивания. Вечером перед резекцией пациенту ставят очистительную клизму и очищают операционное поле от волос. В этот период нельзя принимать пищу и пить. Утром перед операцией пациенту вводят антибиотики для профилактики инфекционного заражения и отправляют на каталке в операционную.

Оперативное вмешательство

Операцию проводят под внутривенным наркозом или спинальной (эпидуральной) анестезией.

Хирург вводит через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь резектоскоп или операционный цистоскоп. Мочевой пузырь заполняет стерильным физиологическим раствором для того, чтобы у врача был обзор для осмотра состояния мочевого пузыря и выполнения основного этапа операции. При использовании лазерной техники или электрокоагуляции одновременно с иссечением новообразования происходит «прижигание» кровеносных сосудиков, что останавливает кровотечение. После окончания оперативного вмешательства цистоскоп (резектоскоп) извлекается из мочевого пузыря. Вместо него уролог вводит уретральный катетер.

Во время ТУР мочевого пузыря может развиться кровотечение из кровеносного сосуда или прободение стенки мочевого пузыря. Они требуют проведения дополнительного оперативного вмешательства. После ТУР мочевого пузыря послеоперационный период может осложниться кровотечением, развитием инфекционного процесс, блокированием мочеиспускательного канала сгустком крови.

Сразу после операции ТУР шейки мочевого пузыря пациента перевозят в палату. Медицинская сестра осуществляет проверку катетера, который установлен с целью вымывания крови из мочевого пузыря, измеряет артериальное давление и считает пульс. Срок госпитализации длится около трёх дней. Перед выпиской катетер удаляют и назначают дату визита к врачу. Врачи рекомендуют пациенту в течение нескольких первых недель не поднимать тяжёлые предметы и не водить автомобиль.

В послеоперационном периоде после трансуретральной резекции пациенту назначают антибиотики и обезболивающие препараты. При необходимости дополнительно проводят адъювантную терапию. Пациентам рекомендуют обильное питьё, чтобы «промывать» мочевой пузырь естественным путём.

Послеоперационный период

Послеоперационный период после трансуретральной резекции мочевого пузыря в большинстве случае протекает без осложнений. Иногда пациенты сталкиваются со следующими проблемами:

- кровотечение из раневой поверхности;

- кровь в моче;

- острая задержка мочи;

- инфекционные осложнения (цистит, пиелонефрит).

Кровь в моче после ТУР мочевого пузыря появляется у многих пациентов. С мочой могут выделяться кровяные сгустки. Это нарушение проходит самостоятельно через 2-4 дня после операции. Если кровь в моче после ТУР сохраняется долго, это указывает на развитие серьёзных осложнений.

Многие пациенты сталкиваются с такой проблемой, как боли после ТУР мочевого пузыря. В первую очередь, дискомфорт связан с недавним хирургическим вмешательством, в процессе которого был забор тканей для биопсии или осуществлялось удаление выявленных новообразований. После операции боли носят временный характер. Врачи при выраженном болевом синдроме назначают анальгетики, которые делают период восстановления более комфортным.

Иногда пациентов беспокоит частое мочеиспускание после ТУР операции. Когда нормализуется мочеиспускание, зависит от многих факторов. Прежде всего, должен нормализоваться тонус мочевого пузыря.

Кровотечение после трансуретральной резекции мочевого пузыря носит временный характер и проходит самостоятельно в течение нескольких дней после операции. Если кровотечение интенсивное, проводят промывание мочевого пузыря. Медицинский персонал клиники онкологии обеспечивает пациентам после ТУР профессиональный уход.

После выписки из больницы пациенту рекомендуют ограничить физические нагрузки в течение 2-3 недель и не проявлять сексуальной активности. Во время дефекации не нужно напрягаться. При необходимости стоит принимать слабительные препараты.

Диета

Диета после операции на мочевом пузыре ТУР позволяет пациенту быстрее восстановиться. В течение первых нескольких дней после трансуретральной резекции пациенту проводят внутривенное вливание питательных элементов. Пить воду можно со второго дня. Пациенту для нормализации опорожнения мочевого пузыря назначают питьевую диету. В этот период из рациона необходимо исключить следующие продукты:

- жареное и жирное;

- солёное и пряное;

- наваристые бульоны;

- сдобную выпечку;

- продукты с искусственными добавками и консервантами;

- алкогольные и газированные напитки.

Как только восстановится перистальтика кишечника, в рацион добавляют диетические обезжиренные блюда. Питание должно быть дробным. Разрешены бульоны с перетертым мясом, рыбой, овощами. Можно кушать разваренные каши, отварное мясо и паровые котлеты. В меню должны быть некислые свежие ягоды, фрукты и овощи. Со второй недели можно вернуться к обычному рациону.

Чтобы пройти обследование и лечение с помощью ТУР мочевого пузыря, записывайтесь на приём к урологу-онкологу по телефону.

Источник